La petite histoire des mots

Piscine

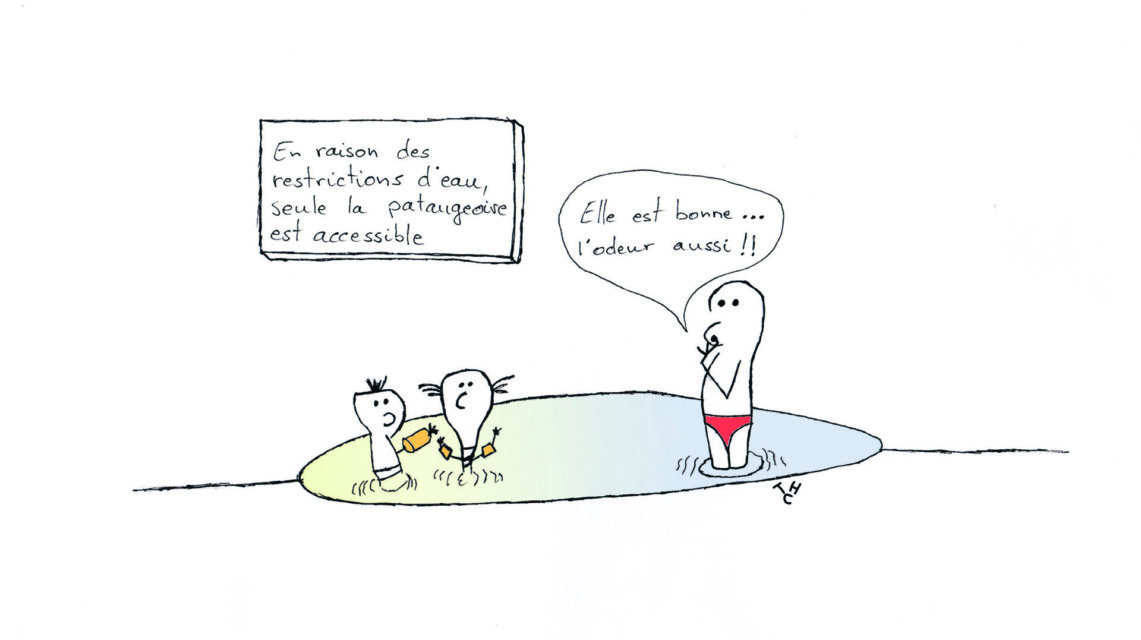

Selon une enquête de la RTS, publiée la semaine dernière, la Suisse compte quelque 56’000 piscines privées extérieures. Elles sont réparties de façon très inégales mais particulièrement prisées par les habitants de certaines communes tessinoises et vaudoises, situées, pour ces dernières, à proximité du Léman. Sont-elles menacées à terme en raison des bouleversements climatiques et de l’intensification des sécheresses ? C’est possible …

Pour toutes celles et ceux qui s’y sentent comme un poisson dans l’eau, alors que les températures élevées se prêtent aux baignades, il est cocasse de relever que le mot « piscine » nous vient du latin « piscis » qui veut dire poisson ! Dans l’Antiquité, son dérivé « piscina » ne désignait pas un bassin destiné au bain ou à la natation, mais un vivier.

En effet, pour se baigner, se faire suer ou se rafraîchir, les Romains n’allaient pas à la « piscine » mais aux thermes, les fameux « thermæ », un terme emprunté au grec « thermós » qui veut dire chaud et qui nous a donné des mots tels que « thermomètre » ou « thermos ». La popularité des thermes contribua grandement à la romanisation de l’Empire : de la Germanie à l’Egypte, chaque province romaine disposait d’un tel édifice qui faisait l’admiration des populations assujetties, lesquelles finissaient souvent par céder à leur appel.

Les « piscina » aménagées dans les maisons de campagne des riches Romains étaient, quant à elles, de vastes bassins où les propriétaires les plus opulents se plaisaient à introduire les espèces de poissons les plus rares et donc les plus chères, pour impressionner leurs hôtes. Certains, comme le riche et sadique homme d’affaires Védius Pollion, un contemporain de l’empereur Auguste, se repaissait du spectacle des esclaves terrorisés qu’il jetait vivants dans sa « piscine » pour les voir se faire dévorer par les énormes murènes qu’il y élevait. Certains de ces prédateurs marins peuvent atteindre quatre mètres de long et sont particulièrement voraces.

Au Moyen-Âge, le mot « piscine » désignait un réservoir d’eau mais aussi les fonts baptismaux utilisés pour le baptême chez les chrétiens. Ce n’est que récemment, vers la fin du XIXe siècle, que le mot « piscine » prit, en français, le sens qu’on lui connait aujourd’hui, avec l’apparition des premiers bassins destinés à la natation, à Paris, puis dans d’autres grandes villes de France. Aujourd’hui, la Suisse compte plus de six cents piscines publiques. Dans le seul canton de Vaud, on compte plus de quarante piscines ou bains publics.

Au risque de fâcher certains lecteurs qui jouissent des bienfaits de leur piscine privée, il est difficile de ne pas céder à la tentation de rapporter cette « méchante » citation de l’écrivaine et moraliste belge Nadine Montfils : « La grossièreté, ce n’est pas de causer comme un pilier de comptoir, mais c’est avoir un langage châtié et de foutre la planète en l’air en remplissant des piscines, alors que des mômes meurent de soif ». Sans rancune et bonne baignade !