La petite histoire des mots

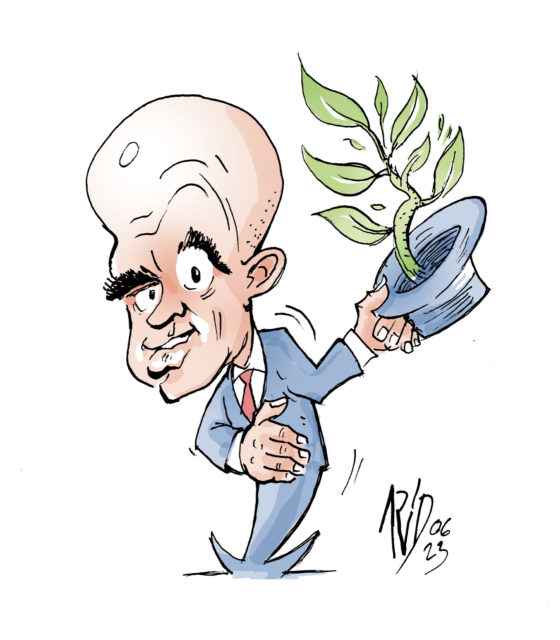

Chauve

Le président de la Confédération, Alain Berset, dont on a appris le prochain départ, a souvent eu droit à des allusions sur sa calvitie. Dans un registre narquoisement laudatif, un grand quotidien romand l’a même qualifié de « divin chauve », au lendemain de l’annonce de son retrait du Conseil fédéral. Le terme « chauve », à la fois substantif et adjectif, masculin et féminin, désigne un individu qui n’a plus de cheveux ou très peu. Notons qu’en zoologie ou en botanique, on parle plutôt d’espèces « gymnocéphales », un terme qui associe les mots grecs « gymnos », qui veut dire « nu », et « képhalê » qui signifie « tête ».

Attesté dès le XIIe siècle, sous la forme « cauve », le mot « chauve » – tout comme « calvitie » – nous vient en droite ligne du latin « calvus » qui avait le même sens. En dépit du fait qu’ils honoraient la déesse « Venus Calva » (Vénus Chauve), pour célébrer les femmes qui donnèrent leur chevelure pour faire des cordes d’arc, lors du siège de la ville par les Gaulois, en 390 avant notre ère, les hommes romains vivaient très mal la calvitie. Chez eux, la chevelure était une composante essentielle de la beauté et indissociable du pouvoir.

Selon son biographe Suétone, Jules César, par exemple, s’accommodait fort mal de sa tendance à la calvitie. Il avait coutume de faire revenir sur son front le peu de cheveux qui lui restaient et portait une couronne de laurier pour dissimuler les parties dégarnies de son crâne.

Trois siècles après la disparition de Jules César, le philosophe Synésios de Cyrène, devenu chauve prématurément, se consola en faisant l’apologie des crânes dégarnis. Selon lui, les chauves ne doivent pas avoir honte d’eux-mêmes car les idées poussent dans les crânes lisses. Pour Synésios, l’homme chauve est un homme pieux comme le prouve le cosmos : les planètes sont chauves, la voûte du ciel est une calvitie et il se pourrait bien que la divinité elle-même soit chauve.

Pour en revenir à la langue, le français offre toujours un registre familier très riche pour railler la calvitie : « avoir la boule à zéro », « avoir le crâne lisse comme une boule de billard », « avoir un crâne d’œuf » ; « ne plus avoir un poil sur le caillou » ; « faire le désespoir des poux » : « être chauve comme un genou », etc. Preuve que l’alopécie qui désigne en dermatologie une accélération de la chute des cheveux reste un objet de dérision.

Cette tendance est le résultat du marketing de masse des produits anti-calvitie, le plus souvent « bidon », lancés tout au long du XXe siècle. Il a insidieusement transformé la perception de la calvitie, la faisant passer de l’esthétique banale, acquise après l’Antiquité, à une maladie désavantageuse nécessitant un traitement, au demeurant presque toujours coûteux et inutile.

Ce n’est que récemment que les hommes chauves, ceux notamment qui se mettent fièrement la boule à zéro, sont à nouveau perçus positivement, voire plus « sexy » et plus virils encore que leurs homologues chevelus.