La petite histoire des mots

Casserolade

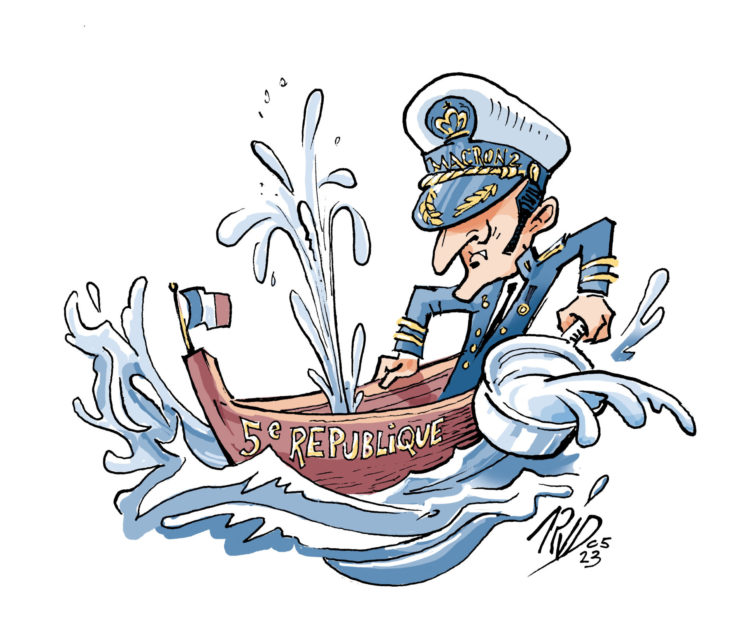

Depuis l’adoption pour le moins contestée de la réforme des retraites en France, pratiquement chaque sortie du président Emmanuel Macron est accompagnée d’une « casserolade », autrement dit d’un concert de casseroles ; une protestation populaire qui consiste à frapper des ustensiles de cuisine métalliques pour manifester sa mauvaise humeur en faisant du tapage.

Cette pratique, dans sa forme moderne, est née en France, vers 1832, pour protester contre la monarchie de Juillet, instaurée par Louis-Philippe, entre 1830 et 1848, au grand dam des républicains. Elle est l’héritière du charivari, une tradition populaire du Moyen-Âge qui, dans les villages, consistait à faire un grand tintamarre pour s’en prendre bruyamment, et parfois brutalement, à des personnes accusées d’avoir enfreint les valeurs morales.

Qu’il ait transité par l’espagnol « cacerolada », comme certains le pensent, ou qu’il se soit formé directement en français, le mot « casserolade » est de toute façon un dérivé du substantif « casserole » dont l’origine remonte à l’Antiquité gréco-romaine. Les Grecs appelaient « kúathos » une coupe à anse qui servait à puiser et à servir le vin. Ce terme était lui-même issu de « kúô » qui signifiait « pleine » ou « enceinte ».

Les latins transformèrent ce mot en « cyathus » pour désigner une tasse, puis en « catinus » pour nommer un récipient alimentaire. En latin médiéval, ce terme se simplifia en « cattia » avant de devenir « casse » en occitan, puis en vieux français, pour désigner un poêlon à usage domestique dont on se servait pour puiser l’eau. « Casse » nous donna ensuite le mot « cassole », pour nommer un ustensile de cuisine en terre cuite. C’est de ce terme que dérive le substantif « cassolette » qui désigne un petit récipient puis, par extension, diverses recettes de cuisine qu’on y fait mijoter. Le mot « casserolle » est pour sa part attesté dès la fin du XVIe siècle. Il a aujourd’hui perdu son « l » superflu !

L’expression « traîner des casseroles » vient de cette mauvaise plaisanterie qui consistait jadis, pour les gamins des quartiers déshérités, d’attacher une casserole à la queue d’un chien errant pour le voir se débattre bruyamment et s’en amuser méchamment. Le sens figuré de cette expression est attribué à l’auteur et homme politique Maurice Barrès. En 1902, en plaidant contre la réhabilitation d’Alfred Dreyfus, ce nationaliste antisémite accusa Emile Zola, de s’entêter à faire du bruit « avec cette casserole (l’affaire Dreyfus) qu’il vient de s’attacher ». C’est ainsi que « trainer des casseroles » prit le sens

d’« être impliqué dans des affaires gênantes ». Aujourd’hui, il suffit de dire d’un politicien qu’il a des « casseroles », pour comprendre qu’il n’est pas tout blanc.

L’expression « passer à la casserole » signifie couramment « être dans l’obligation d’accepter un acte sexuel », ou encore « perdre sa virginité ». Argotique, vulgaire et souvent sexiste, cette formule est peut-être en passe de disparaître. Peut-être… !