La petite histoire des mots

Pénal

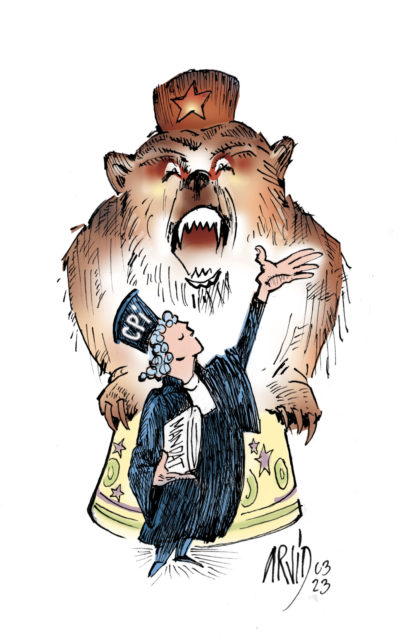

Vendredi dernier, la Cour pénale internationale (CPI) a émis un mandat d’arrêt contre le président russe Vladimir Poutine, l’accusant de crime de guerre pour l’enlèvement massif et la déportation illégale d’enfants d’Ukraine vers la Russie. La CPI, qui siège à La Haye, a également émis un mandat d’arrêt, pour des accusations similaires, contre Maria Lvova-Belova, la commissaire russe aux droits de l’enfant qui, à plus d’une reprise, s’est publiquement réjouie du succès de ces déportations.

Parmi les justiciables que nous sommes, beaucoup ne font pas toujours la différence entre la justice pénale et la justice civile. Pour simplifier, disons que le droit pénal consiste à réprimer les individus dont les comportements contreviennent à la loi, alors le droit civil, qui s’applique lors de différends entre individus, vise à faire reconnaître le statut de victime pour obtenir réparation, par exemple par l’obtention d’une indemnité financière. Les procédures pénale et civile sont d’ailleurs souvent complémentaires.

Le mot « pénal » est un dérivé du latin « poenalis », issu de « poena » qui signifie « punition », « châtiment » ou encore « rançon ». Outre le mot « pénal » ce terme latin nous a donné les mots « peine », dans le sens de punition, (peine de prison ou peine de mort, par ex.), « pénalité » ou encore « penalty » qui, en football, désigne la sanction d’une faute commise en défense dans la surface de réparation, en offrant à l’équipe lésée la possibilité de tirer directement au but, face au seul gardien. Considéré comme un terme franglais, « penalty », bien que toléré, a été remplacé en français par les vocables « coup de pied au but » ou « coup de pied de pénalité ». Pourtant, il semble bien, selon de nombreux linguistes, que l’anglais l’a lui-même emprunté au français « pénalité ».

Le mot « pénal » est avéré dans la langue française dès la fin du XIIe siècle sous la forme « poinale » (sentence poinale) avant de prendre sa forme actuelle trois siècles plus tard. Le Code pénal suisse, en vigueur de nos jours, est issu d’un avant-projet de 1893 rédigé par l’avocat pénaliste bernois Carl Stooss. Accepté par le peuple en 1938 par 53 % des voix, il est entré en vigueur le 1er janvier 1942.

De son côté, la Cour pénale internationale a été fondée après la Conférence de Rome qui a réuni les représentants des Etats adhérant aux Nations-Unies, en juillet 1998. Elle est entrée en activité le 1er juillet 2002, après sa ratification par 60 Etats. Actuellement, 123 Etats sur les 193 Etats membres de l’ONU ont ratifié le Statut de Rome et acceptent la compétence de la CPI (dont la Suisse, ainsi tous les Etats de l’Union européenne). Trente-deux Etats, dont la Russie et les Etats-Unis, avaient signé le Statut de Rome mais ne l’ont pas ratifié et ne reconnaissent donc pas sa compétence. La Russie a retiré sa signature en 2016, après son intervention en Géorgie et les exactions que son armée y aurait commises. L’Ukraine n’est pas un Etat partie au Statut de Rome, mais elle a autorisé les enquêteurs de la CPI à travailler sur son territoire.

Au-delà de la force du symbole, les chances sont très minces que le président russe soit un jour arrêté. Mais le mandat d’arrêt de la CPI, qui n’est pas un instrument à la solde des Occidentaux comme le prétendent certains propagandistes, est une belle souillure sur son CV. Après la guerre, il empêchera les gouvernements qui reconnaissent la Cour de reprendre avec Poutine et son régime des relations « normales » , comme si de rien n’était…