La petite histoire des mots

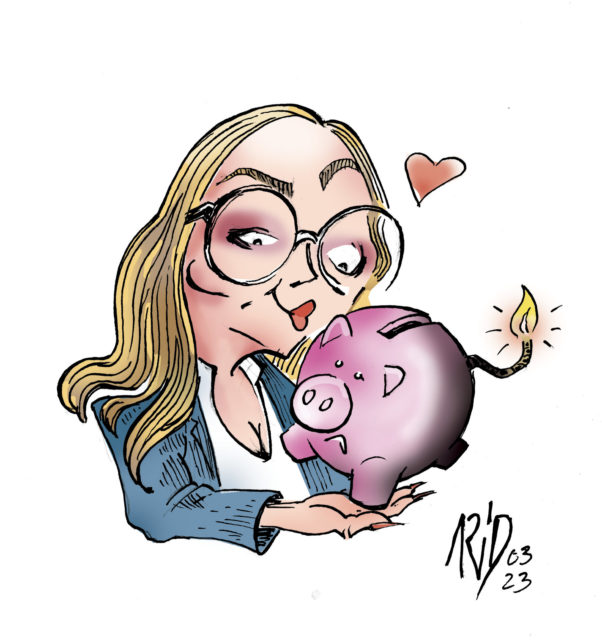

Fisc

Résidente du canton de Vaud depuis 2016, la conseillère d’Etat Valérie Dittli, qui dirige le département des finances, n’y a encore jamais payé ses impôts. A-t-elle profité de ses origines zougoises pour faire du tourisme fiscal et échapper à l’impôt vaudois ? Le Conseil d’Etat a nommé un fiscaliste pour examiner sa situation et répondre à cette question qui pourrait, éventuellement, lui coûter sa place.

Le mot « fisc » définit l’ensemble des administrations chargées de percevoir, de fixer et de répartir les impôts. Ce terme nous vient du latin « fiscus » qui désignait un petit panier de jonc ou d’osier, utilisé à l’origine pour transporter le raisin vers les pressoirs, lors des vendanges, puis, plus tard, pour recueillir l’argent des contribuables. C’est ainsi que « fiscus », dans la Rome impériale, a fini par désigner une partie du trésor public, géré directement par l’empereur pour l’entretien de ses troupes, la rémunération de ses fonctionnaires et la réalisation de grands travaux.

Ce terme est avéré dans la langue française dès la fin du XIIIe siècle sous la forme « fisque » dans les archives angevines de Naples. Pourquoi Naples ? Parce que Charles 1er d’Anjou, dernier fils du roi de France Louis VIII et de Blanche de Castille, alors allié à la papauté, s’empara de la ville dont il devint le très francophone souverain. Son corps repose d’ailleurs toujours au Duomo San Genaro, la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption qu’il avait fait construire, de nos jours célèbre pour ses reliques de saint Janvier.

Toujours à propos de fiscalité, on peut relever que le mot « impôt » nous vient lui-aussi du latin « imponere » qui veut dire « imposer ». C’est d’ailleurs aussi de ce terme latin qu’est issu le mot « imposteur ». Il se trouve qu’avant de prendre une connotation péjorative un « imposteur » désignait jadis un… collecteur d’impôts ! Chez les Romains, le percepteur d’impôts portait de nom d’ « exactor ». Comme il utilisait souvent la contrainte, voire la violence, pour remplir les caisses de l’Empire, sa fonction nous a laissé en français le mot « exactions » … Les mots « contribuables » et « contribution », qui laissent supposer un acte volontaire, nous viennent, quant à eux, du latin « cumtributio », dérivé de « tributum », le tribut auquel les Romains soumettaient de force les peuples vaincus et asservis.

Le mot « fisc », emprunté au français, existe aussi en anglais. Il n’a toutefois pas tout à fait le même signification puisque dans la langue de Shakespeare, il désigne aujourd’hui un trésor d’Etat ou un trésor royal, et plus rarement les fonds d’un gouvernement, d’une institution ou d’un particulier.

Pour en revenir à Valérie Dittli et à ses va-et-vient, il est cocasse de noter que le nom de son canton, « Zug » en allemand, vient du vieux haut allemand « zug » qui avait le sens de « traction », de « personnes en mouvement » ou de « troupes en mouvement ». Depuis le XIXe siècle, « zug » a d’ailleurs pris le sens de « train du chemin de fer ». Pour terminer sur une note caustique, citons, sans malveillance à l’endroit de Mme Dittli, ce bon mot du regretté cinéaste français Michel Audiard : « Les impôts c’est comme les conneries, on finit toujours par les payer… ».