La petite histoire des mots

Martyr

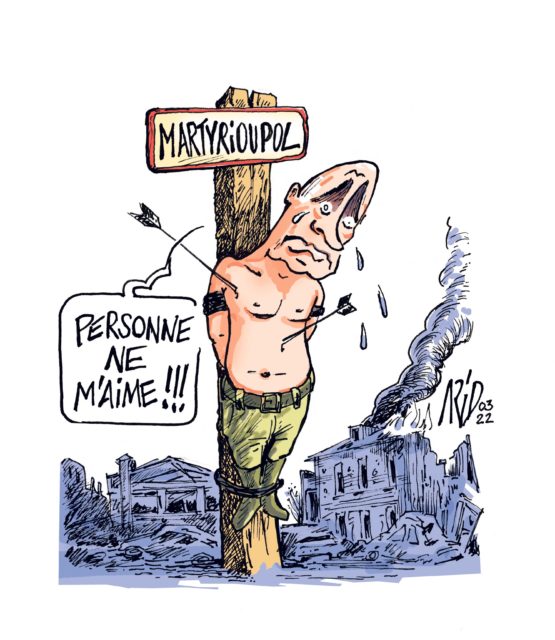

Georges Pop | Isolée et pilonné par l’armée russe, Marioupol, dans le sud-est de l’Ukraine, n’est plus qu’un champ de ruines, à tel point que ce port est désormais qualifié de « ville martyre », au même titre que les cités d’Alep, en Syrie, de Grozny, en Tchétchénie, qui furent elles aussi écrasées par les bombes et les missiles russes, il n’y a pas si longtemps ; ou encore, en 1945, la métropole historique de Dresde, en Allemagne, réduite à néant par les bombardiers alliés, sans aucun mobile stratégique.

De nos jours, le substantif « martyr » (martyre au féminin) désigne une personne qui est torturée, voire tuée, en refusant de renier sa foi, ses convictions personnelles ou son adhésion à une doctrine. Par extension, il désigne également une personne ou dans le cas qui nous occupe une collectivité ayant involontairement subi un sort tragique, dû à la cruauté des hommes. Ce mot nous vient du grec « márturos » qui signifie « témoin ».

Les premières églises chrétiennes désignaient de cette façon les croyants qui témoignaient de leur foi en Dieu, au risque d’être persécutés. Le premier martyr de l’histoire chrétienne est Saint Etienne, un prédicateur juif, lapidé à Jérusalem en l’an 47 de notre ère. Mais les premières persécutions de masse eurent lieu en l’an 64 à Rome, sous le règne de l’empereur Néron, lorsque les chrétiens furent, à tort, accusés d’avoir mis le feu à la ville.

En ancien français, ce mot apparut au milieu du XIe siècle avec la graphie « martir », mais aussi sous la forme « martre » qui est restée présente dans de nombreux toponymes de lieux ou de localités qui indiquent d’anciens lieux de sépulture ou de supplice. Ce serait le cas, par exemple, du quartier de Montmartre, dans le 18e arrondissement de Paris, dont le nom serait dérivé de « mons Martyrum », le « mont des Martyrs », Saint-Denis (Dionysius en latin), premier évêque de Paris, y ayant été décapité, vers l’an 270, avec Rustique et Eleuthère, deux de ses coreligionnaires. Mais une autre étymologie de Montmartre voudrait que le nom désignant ce lieu se rapporte à « mons Martis », le « mont de Mars », un temple dédié au dieu Mars y ayant été érigé à l’époque gallo-romaine. Le fait est que le terme « martre » finit progressivement par être supplanté par « martir », puis « martyr », sans doute pour éviter toute confusion avec la martre, ce petit mammifère carnivore, présent dans les forêts et les bois de nos régions, dont le nom serait dérivé du vieux-francique (la langue des Francs saliens) « martar » ou du gallique (la langue celtique des Gaulois) « martalos ».

A partir du XVIIe siècle, le mot « martyr », commença à désigner aussi une personne qui souffre moralement ou physiquement à cause de quelqu’un d’autre. C’est le cas, par exemple, des « enfants martyrs » qui sont maltraités par leurs parents ou certains de leurs camarades de classe, par exemple. Le terme « martyre » (au masculin) définit, quant à lui, un supplice enduré pour une cause ou en raison d’un état de très grande souffrance.

Nous devons la citation la plus célèbre sur le martyre à Mahomet, le fondateur et prophète de l’islam. Il aurait prononcé ces paroles que chacun peut interpréter à sa guise : « L’encre d’un écolier est plus sacrée que le sang d’un martyr ».