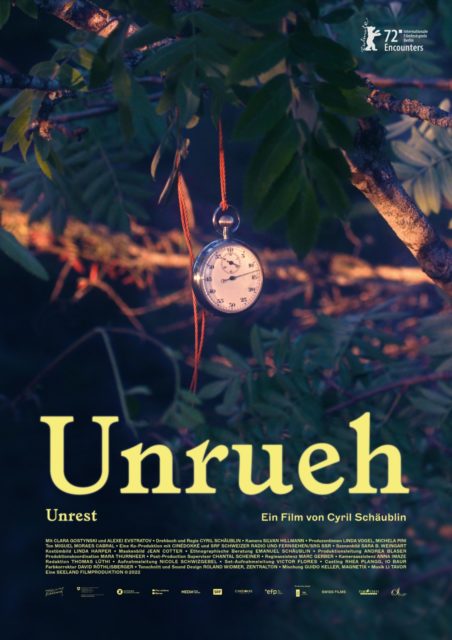

Cinéma – Unrueh, de Cyril Schäublin

Durant tout le mois de décembre sera projeté le superbe film Unrueh de Cyril Schäublin, primé tant à la Berlinale que dans six autres festivals internationaux.

Violence de l’horloge

Dès sa séquence introductive, la mise en abyme que le film proposera est posée : il s’agira en effet durant l’heure et demie que dure Unrueh de parler de ce qui a le droit de rentrer dans l’image ou non. Quatre femmes discutent ainsi en attendant que deux photographes se décident à capturer l’instant.

Nous sommes au XIXe siècle, dans le Jura, à une époque où se développe le capitalisme autour du secteur de l’horlogerie. Des ouvriers et des ouvrières travaillent à la confection d’outils, que leurs chefs utilisent par ailleurs pour calculer leur rendement. Face à cette violence symbolique permanente, celle du contrôle de leur temps, certains et certaines se révoltent en se liant aux collectifs anarchistes en voie de développement parallèlement. C’est par ailleurs l’histoire d’une violence capitaliste « à la suisse » comme précise Schäublin sur la scène du city club : des licenciements aussi rudes que mielleux, que l’on accompagne d’un « bonne journée ». Une violence chaleureuse et polie, pernicieuse à souhait. Le réalisateur qui illustre un sujet souvent sorti du cadre de nos mémoires thématise ainsi directement cet aspect en plaçant des personnages photographes qui manient à leur guise l’écriture de l’histoire avec un grand H. Celui ou celle qui tient la caméra a le pouvoir, et Cyril Schäublin illustre cette phrase en utilisant la sienne pour réécrire une histoire sinon oubliée.

Déhiérarchiser le cadre

Par des plans très larges et fixes, dont l’esthétique s’apparente à celle des autochromes (le premier procédé de photographie couleur commercialisé par les frères Lumière au début du XXe siècle), il déhiérarchise les pans d’histoire qu’il met en scène. Dans un coin du cadre se développe ainsi la trame du film, tout en permettant de saisir en permanence le contexte dans lequel cette dernière se déploie. Un espace non construit, présentant une constellation d’éléments éparses, qui permet aux personnages d’échapper à la hiérarchie qui leur est par ailleurs imposée.

La tête dans l’horloge

Dans ce monde réglé par le rythme du balancier, le temps est contrôlé par les puissants, qui imposent leur propre heure. Le village qui accueille la diégèse subit ainsi le choix de l’entreprise d’horlogerie d’avoir sa propre heure, sur laquelle doivent se calquer ses employé·e·s. Cet espace-temps flouté par les rouages du capitalisme est relayé par le trouble linguistique : les personnages switchent sans cesse du suisse allemand au français. Tout en combinant des plans larges qui n’orientent que peu notre regard, des langues qui nous font jongler entre les sous-titres et les voix des personnages, et des différentes heures qui nous font perdre la tête, le film parvient à déployer une histoire linéaire, rythmée et subtile. L’écriture de Unrueh est complexe et fine par les nombreuses symboliques que relaie ses constituantes narratives. Il faudrait ainsi multiplier les visionnages, pour saisir l’ampleur d’un film aussi passionnant que l’est Unrueh.

Unrueh de Cyril Schäublin, avec Clara Gostynski, Alexei Evstratov, Monika Stalder

Fiction, Suisse, 2022, 1h33, v.o. s-t fr., 6/12

A voir au cinéma City club de Pully, durant tout le mois de décembre