Ceux et celles qui écrivent des femmes :La rétrospective female trouble du NIFFF

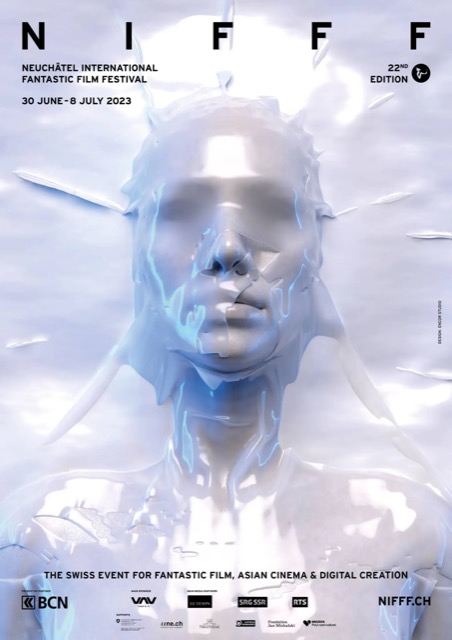

Le programme de la vingt-deuxième édition du Neuchâtel International Fantastic Film Festival était rythmé, la semaine passée, par la présence de longs-métrages variant les époques et les origines, mais qu’une même question reliait : comment le cinéma de genre représente-t-il les archétypes féminins ?

Un partenariat avec la cinémathèque suisse

Avec vingt films diffusés du dimanche au samedi, le NIFFF proposait à son public de se lier par une recherche commune, celle de comprendre comment le cinéma de genre représente les figures féminines. Annoncée le 4 juin à la cinémathèque suisse, la rétrospective était l’occasion d’une projection du NIFFF hors les murs, avec Jennifer’s body (Karyn Kusama, 2009) présentant Megan Fox en femme fatale aussi tapageuse que possédée.

Cette exploration inexhaustible a été inaugurée sur le site samedi premier juillet avec une fête à la salle de concert la « Case à chocs » à Neuchâtel. Puis par le film All the boys love mandy lane de Jonathan Levine le lendemain. Ces deux premiers films, attribuables à la catégorie du slasher, un sous-genre du cinéma d’horreur dans lequel un tueur ou une tueuse élimine un à un, tous les personnages. Lançant ainsi la rétrospective avec un certain aplomb.

Let’s scare Jessica to death

Comment écrit-on un personnage féminin dans le cinéma de genre ? La question des archétypes est inépuisable, mais aussi paradoxale : le moule duquel sont issus certains personnages est parfois archaïque et révèle alors l’approche patriarcale de celles et ceux qui écrivent des femmes pour le grand écran. Représentés par des films, le traitement des figures féminines stigmatisées lorsqu’elles débordent des places de soumission qui leur sont assignées traditionnellement fait écho à des phénomènes qui dépassent la fiction.

On peut à cet égard, penser au film Let’s scare Jessica to death (John D. Hancock, 1971), qui portraiture une femme tout droit sortie d’un asyle psychiatrique. Jessica est sortie de son institution par son mari et un ami, deux hommes venus la cadrer une fois la liberté retrouvée. Le film relaie l’approche des neurodivergences féminines vues comme de l’hystérie alors qu’elles sont souvent le symptôme de maltraitance.

Daisies

Moins malgré elles, les deux héroïnes de Daisies (Věra Chytilová, 1966) semblent performer en permanence leur envie de secouer la société en y injectant des fortes doses de désordre. Elles crient ainsi leur dépravation en piétinant de leurs talons aiguilles les grands buffets qui semblent tout droits sortis de livres de cuisine des années 60, éclairés par un lustre géant en perle sur lequel elles n’hésiteront pas à faire un peu de balançoire à l’issue de leur gueuleton. La scène finale du film illustre leur mise au ban de la société comme on pourrait la vivre dans un cauchemar, avec des cartons titres très nouvelle vague qui interrogent : « Comment auraient-elles pu finir autrement ? » sur le corps des deux subversives qui se noient.

Yes, madam !

Cette éviction des femmes qui sortent des codes de la féminité classique se retrouve dans le film Yes, madam ! (Corey Yuen, 1985), que l’on affilie au courant « Girls with guns » dans lequel des femmes fortes sont représentées comme invincibles. Au cours d’un affrontement de kung fu qu’elle est en passe de gagner, celle que l’on appelle « Madame » et à qui on dit volontiers le oui du titre s’entend dire « une femme aussi violente que vous ne pourra jamais se marier ». Drôle d’idée que la vengeance d’un égo d’homme blessé par la déclamation d’une prophétie dont Michelle Khan n’a que faire ! Ce drôle de moment prend néanmoins tout son sens au sein d’une rétrospective qui n’a eu de cesse de questionner les places occupées par des femmes dans les récits qu’elles poussent ou tirent, à bout de bras ou de flingues.