Le nitrate, de l’explosif à l’explosion !

Comment l’agriculture a été changée

Thomas Cramatte | A la veille des votations fédérales et de leurs initiatives phytos extrêmes, il est légitime de se demander comment nous en sommes arrivés là. Si les initiants et les opposants exposent leurs arguments et finissent parfois par se donner des noms d’oiseaux, l’histoire apporte de son côté des éléments intéressants quant au lien entre la chimie et les végétaux.

pour le maintien de 200 variétés de céréales anciennes et paysannes

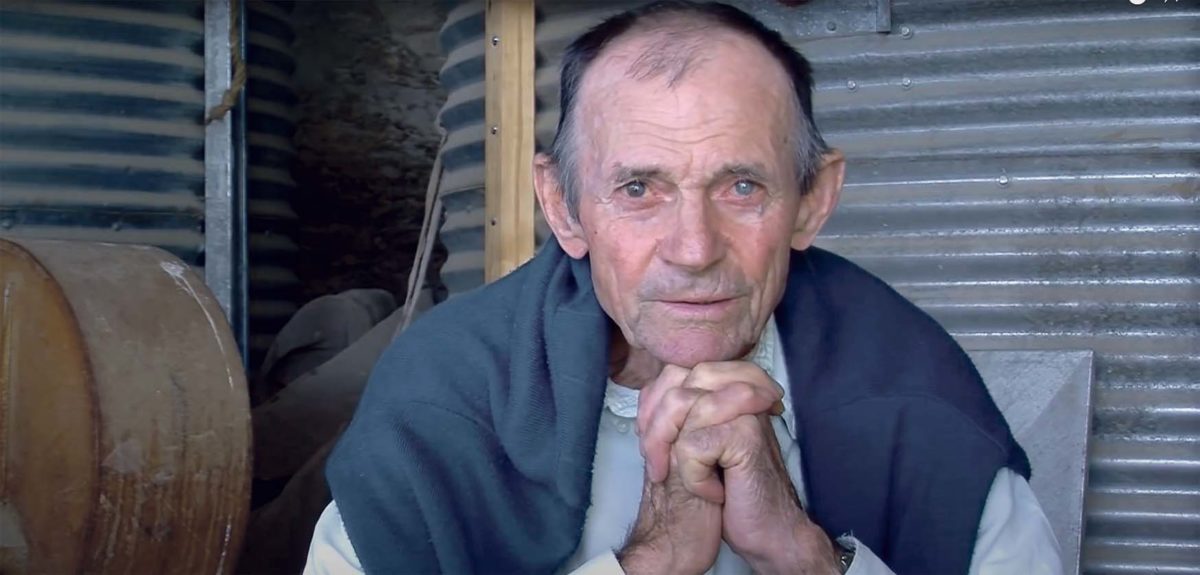

Comment a-t-on découvert que certains produits modifiaient les propriétés des végétaux ? Depuis quand l’homme a-t-il recours à ce genre de produits ? Pour trouver des éléments de réponse à ces questions, il est nécessaire de voyager dans le temps et hors de nos frontières. En raison de la neutralité de la Suisse, les sols helvétiques n’ont que très rarement été bombardés (77 fois au total) lors de la Première Guerre mondiale. C’est en effet au courant de la guerre de 14-18 que l’homme a découvert que le nitrate présent dans les munitions était également un puissant fertilisant. En 2013, un agriculteur au nord de Dijon apporte un début de réponses à ces questions. Bernard Ronot, 81 ans à l’époque, œuvre pour la pérennisation de plus de 200 sortes de blés anciens. Interviewé par l’association On passe à L’acte, l’agriculteur se remémore l’évolution de son métier.

Révolution verte

Durant la guerre des tranchées, Allemands et Français s’entretuent pour atteindre 21 millions de morts. Fusillades, obus et bombes s’abattent sur les terres françaises. Lors des déflagrations, ce sont des tonnes et des tonnes de nitrate qui sont répandues dans la nature. « L’explosif a tellement été utilisé que la végétation y est devenue verdoyante. A la sortie de la guerre, les stocks de nitrate étaient tellement importants, que les pays européens ont décidé de mettre ces réserves au service de l’agriculture », confie Bernard Ronot. Il faudra attendre la Deuxième Guerre mondiale pour que ce fertilisant devienne quasiment omniprésent dans le monde agricole. « Le nitrate est la base d’un explosif, mais il est aussi explosif pour la nature ». Après quelques années d’utilisation des nitrates sur d’anciennes variétés de blé, les producteurs observent une fragilisation de la plante. « C’est la raison pour laquelle ces variétés ont été remplacées par d’autres, plus modernes, et que les chercheurs ont développé des produits chimiques pour modifier les propriétés des végétaux », se remémore l’agriculteur. C’est l’apparition des régulateurs de croissance, des préparations qui agissent sur les mécanismes physiologiques des plantes en les raccourcissant. L’objectif est de les rendre compatibles avec les nitrates pour permettre un rendement plus important que ce qui est offert par la nature. « Cela a complètement changé la face de l’agriculture. »

La destruction engendre la destruction

Mais d’après le producteur français, en nanifiant le blé, c’est le Vulpin des champs qui s’est implanté de manière naturelle dans les cultures. Il a fallu alors remédier à la prolifération des mauvaises herbes. En 1940, les premiers herbicides sont employés comme désherbants de céréales. Quelques temps plus tard, les cultures traitées chimiquement sont une nouvelle fois sujettes à des difficultés. Nourries en majeure partie par les nitrates et protégées par les herbicides, les racines du blé s’implantent de moins en moins profondément dans les sols et la plante commence à se déséquilibrer. « Les rendements baissent, on essaie alors les fongicides, et cela fonctionne ». Pour Bernard Ronot et son association, il est primordial de respecter l’équilibre entre les sols, les végétaux et les animaux dans l’agriculture. Si celui-ci n’est pas respecté, l’un ou l’autre des éléments prend le dessus sur les deux autres. C’est ce qui arrive quelques années plus tard, avec l’arrivée du puceron. L’industrie agrochimique invente alors les insecticides pour venir en aide aux agriculteurs. Désemparés et impuissants contre le ravageur, les producteurs n’ont alors que peu d’alternatives pour résoudre le problème. Soit ils font abstraction de tout produit chimique en pratiquant l’agriculture d’autrefois, soit ils se retrouvent dans l’obligation d’utiliser désherbants, fongicides et insecticides : « Ces produits sont tous issus des guerres. Les nitrates sont des explosifs et les fongicides sont des restants de gaz. »

Marché de dupes ?

S’il est délicat de parler des pesticides de synthèse sans créer de quiproquo, un regard historique permet de comprendre l’origine de l’agrochimie. « Ce sont les fabricants de pesticides de synthèse qui doivent proposer de la marchandise respectueuse des sols et des eaux. Les agriculteurs, comme moi, leur avons fait confiance, mais aujourd’hui, nous avons l’impression d’avoir été trompé sur les bénéfices des pesticides de synthèse », explique un producteur du district voulant garder l’anonymat.

Pas d’autosuffisance

En 2017, EconomieSuisse et OFSP ont publié un rapport représentant le poids de l’agriculture suisse. Le taux net d’auto-approvisionnement était de 48% en 2016. Cela signifie que la production agricole indigène peut couvrir près de la moitié de la demande intérieure. Le degré d’autosuffisance le plus élevé est celui des produits laitiers avec 114%. Le degré le plus faible, 21%, correspond aux graisses et huiles végétales; il atteint 42% pour la viande ovine (voir Agriculture suisse en quelques chiffres).

Addendum

Cet article se base principalement sur un témoignage. La raison de cette méthode de travail est la suivante. Après de nombreuses recherches par téléphone, sur internet ou en fouillant dans les récits de la Bibliothèque cantonale universitaire, cette partie de l’histoire agricole reste malgré tout floue, pour ne pas dire oubliée. Pourtant, de nombreux agriculteurs régionaux ont certifié «avoir entendu parler du lien entre les fertilisants et les guerres mondiales». Malheureusement, pas de manière suffisante pour s’y fier. Des historiens ont également été interrogés sur cette Révolution verte, sans réel succès. SI vous voulez réagir à cet article ou si vous désirez témoigner sur cette thématique, nous serons ravis de partager votre savoir dans nos pages afin d’amener plus de précisions.