La petite histoire des mots

Camping

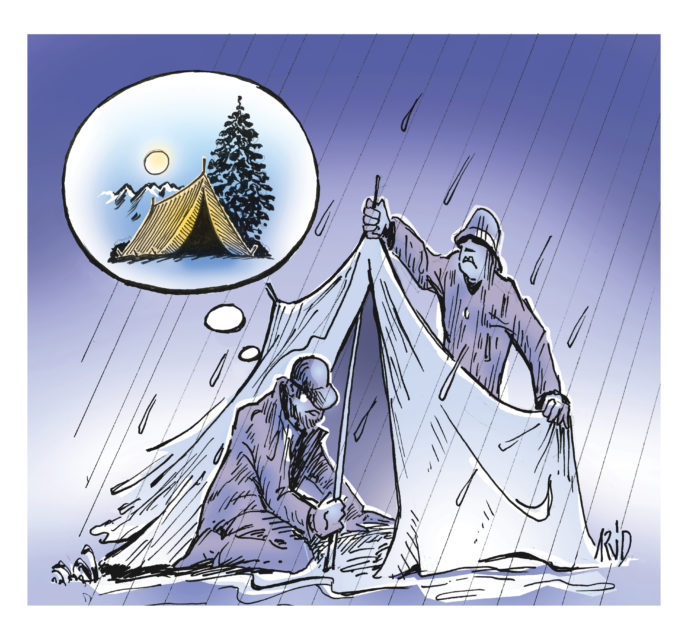

Georges Pop | La crise de la pandémie, les restrictions et les risques qui persistent à voyager dans certains pays, proches ou lointains, ont manifestement poussé de nombreux Suisses à choisir, cet été, des vacances en camping-car, à la découverte de leur propre pays. Selon les chiffres des agences de location et ceux des plateformes qui mettent en relation les propriétaires de ce type de « maison roulante » avec les clients potentiels, le nombre de vacanciers en camping-car a bondi de plus de 50%. Le mot «camping» est issu du verbe anglais « to camp » qui veut dire « établir son camp ». Le terme anglais est cependant dérivé du latin « campus » qui désignait un vaste champ ouvert ou un espace attribué aux exercices militaires, voire à une bataille rangée. « Campus » a donné en français, comme en anglais, le mot « camp », ainsi, qu’en français, le mot « champ ». Au XIXe siècle, en France, apparaît l’expression « faire campos », pour désigner une pause de la scolarité, afin de permettre aux écolier d’aller à la campagne pour aider à l’accomplissement des moissons estivales. Presque simultanément, en Angleterre, on assiste à l’éclosion du mot « camping » pour désigner une activité à caractère sportif ou touristique qui consiste à vivre en plein air, à l’origine sous une tente. La première mention du terme « camping » en français date du mois de juillet 1903, dans le journal sportif L’Auto. On y lit : « Les Anglais ont le génie de ces organisations en plein air. Depuis longtemps, le goût du « camping out » et du bivouac lointain a pris dans le Royaume-Uni des proportions considérables ». Le mot finira par être adopté par l’Académie. Pour en revenir aux caravanes et autres camping-cars contemporains, on relèvera que l’idée d’une maison ambulante, affectée aux loisirs, a surgi – personne ne s’en étonnera – dans l’imagination d’un Britannique friand de grand large. William Gordon Stables, un médecin de formation, né en Ecosse, navigua longtemps en qualité de chirurgien à bord des navires de sa Majesté, avant de réintégrer le plancher des vaches. Nostalgique des voyages et inspiré par les errances des bohémiens, il paya, en 1880, la somme de 300 livres à une entreprise de Bristol pour se faire construire une roulotte hippomobile aménagée en studio, afin de vagabonder à la campagne avec sa femme et ses enfants. Son exemple fit peu à peu des émules. Mais il fallut attendre l’avènement des congés payés, dans les années trente, en France, puis la mode des grands exodes estivaux, dans les années cinquante, pour voir exploser la vogue du caravanning et, plus tard, celle des camping-cars. De nos jours, le mot « camping » désigne aussi bien le loisir que le lieu où il se pratique. Nombre de campings affichent désormais un luxe et des prix à faire pâlir les meilleurs établissements hôteliers. D’autres traînent, au contraire, une sale réputation. Au faîte de sa notoriété, l’humoriste Coluche n’était de toute évidence pas amateur de ce type d’estivage, lui qui a déclaré, sur un ton forcément provocateur: « Les campings c’est un truc qui pue et qui coûte cher, où les gens s’entassent par plaisir. Si demain, ils étaient obligés d’y aller, il gueuleraient comme jamais ».