La petite histoire des mots

Basilique

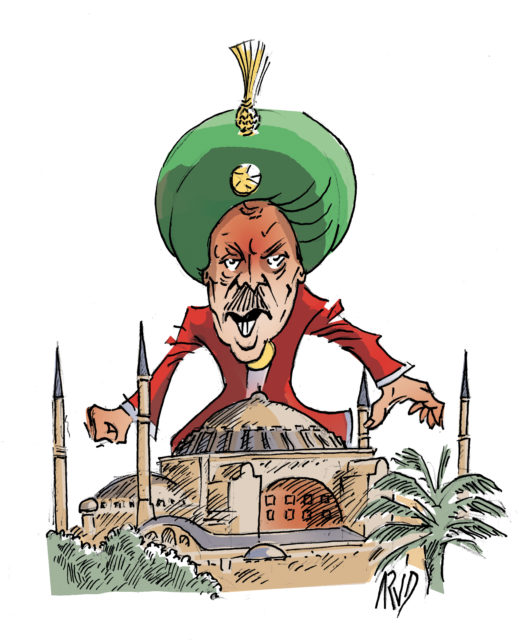

Georges Pop | Le plus haut tribunal administratif de Turquie, soumis aux volontés du président Recep Tayyip Erdogan, a donné, la semaine dernière, son feu vert pour que la prestigieuse ex-basilique Sainte-Sophie d’Istanbul, chef d’œuvre de l’architecture et du christianisme byzantins, perde son statut de musée pour être transformée en mosquée. Objectif: flatter à des fins électoralistes les milieux islamistes, alors que la popularité du chef de l’Etat turc, dénoncé pour son autoritarisme grandissant, est en perte de vitesse. La décision a soulevé l’enthousiasme des milieux nationalistes turcs mais provoqué une vague d’indignation internationale, notamment la réprobation de l’Unesco qui pourrait retirer le monument de sa liste du patrimoine mondial de l’humanité. Le terme « basilique » nous vient du latin « basilica », emprunté au grec « basilikế » (royale), dérivé de « basileus » (le roi). Chez les Romains, les basiliques étaient des édifices couverts, généralement de forme rectangulaire, qui étaient affectées à divers usages, comme la justice et le commerce. A partir du IIIe siècle et surtout du IVe siècle, les premiers chrétiens adoptèrent l’architecture des basiliques civiles romaines pour bâtir leurs lieux de culte. Le Dictionnaire de l’Académie fait remonter le mot français « basilique » au XVe siècle, emprunté naturellement au latin. Pour l’Eglise catholique, le titre honorifique de basilique est donné par le pape à une église où les fidèles viennent en pèlerinage pour vénérer le Christ, la Vierge ou les reliques d’un saint. Le titre de basilique fut donnée tardivement à Sainte Sophie, par extension. Dans son « Histoire de Byzance », l’historien britannique John Julius Norwich raconte ce que fut, en 1453, la chute de Constantinople et la prise de Sainte Sophie : « A midi, les rues étaient des ruisseaux de sang. Les maisons furent pillées, les femmes et les enfants violés ou empalés, les églises rasées, les icônes arrachées de leur cadre, les livres déchirés pour récupérer les précieuses reliures (…) La plus sainte icône de l’empire, la Vierge Hodigitria (qui montre la Voie) fut coupée en quatre et détruite. Sainte-Sophie fut le cadre de la scène la plus hideuse de toutes. On disait les matines quand on entendit arriver les conquérants. On ferma immédiatement les grosses portes de bronze, mais les Turcs les brisèrent pour entrer. Les plus pauvres et les moins beaux des fidèles furent massacrés sur place; les autres furent emmenés au camp turc pour attendre leur destin. Les prêtres continuèrent la messe jusqu’à ce qu’on les tue sur l’autel ». Relevons encore que Constantinople continua à être majoritairement chrétienne jusqu’au début du XXe siècle et le renversement de l’Empire ottoman. Et de nos jours, au mépris des fureurs de l’histoire, Istanbul reste toujours le siège du Patriarcat œcuménique, résidence de l’archevêque de Constantinople, primus inter pares parmi les primats de l’orthodoxie, troisième plus grande confession du christianisme, après l’Eglise catholique et l’ensemble des confessions protestantes.