La petite histoire des mots

Bijou

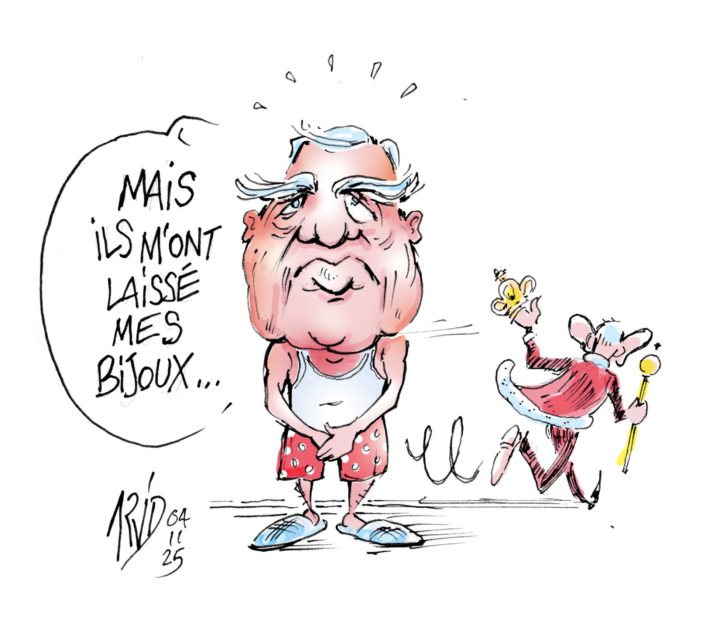

L’audacieux vol des bijoux de la Couronne au musée du Louvre, à Paris, a parfois été qualifié de « cambriolage du siècle » par la presse. Nous n’allons pas évoquer ici l’enquête en cours, chaque jour apportant son lot de rebondissements. Nous allons simplement nous pencher sur l’origine du mot « bijou » qui n’est ni grecque, ni latine, ni germanique, mais… celtique et bretonne !

Le substantif « bijou » désigne, selon le dictionnaire, un petit objet ouvragé, précieux par la matière ou par le travail et servant à la parure. Mais aussi, par extension, un ouvrage d’une grande beauté, par exemple « un bijou » d’architecture ou de technologie. Le terme « bijou », attesté dans notre langue vers la fin du XIVe siècle, trouve son origine dans le mot celtique « biz » qui signifie « doigt ». Il a donné « bizou », en langue bretonne, pour nommer un anneau pour le doigt.

Originellement, « bizou », devenu, « bijou » désignait exclusivement un ornement spécifique pour le doigt avant de prendre, progressivement, un sens plus général d’objet précieux servant de parure.

C’est au XIVe siècle qu’apparût aussi le mot « bijoterie » pour désigner l’ensemble des objets précieux servant à la parure. Il finira, en devenant « bijouterie », par définir la profession de ceux qui font commerce de bijoux et de pierres précieuses, puis le lieu où l’on vend des bijoux. Le mot « bijoutier », quant à lui, désigna d’abord une personne qui aime les bijoux. Il s’appliqua plus tard aux artisans qui fabriquent des bijoux, devenant synonyme de « joailler », terme plus ancien dérivé de « joyau ».

A mois d’être analphabète, nous avons tous appris à l’école que « bijou » prend un « x » au pluriel, comme « caillou », « chou », « genou », « hibou », « joujou » et « pou ». L’origine de cette exception, qui nous a fait suer lors des dictées, est très alambiquée. Elle remonte au Moyen-Âge. A cette époque, les moines latinistes utilisaient une abréviation latine en forme de croix pour les mots terminés en « -us » puis en « -u ». Cette abréviation a été mal interprétée comme étant un « x ». Ce malentendu, au fil du temps, a entraîné des pluriels incorrects en « x » qui sont devenus permanents.

N’est-t-il pas cocasse de constater que les bévues de nos anciens ont fait la juste orthographe du français actuel ?

C’est également du Moyen-Âge que nous viendrait l’expression « bijoux de famille » qui désigne familièrement les testicules. En un temps où les bijoux symbolisaient la richesse, faute de lieux pour les cacher, les hommes les planquaient dans leur culotte avec leurs précieuses breloques viriles.

La méthode reste efficace et d’actualité pour mettre en échec les pickpockets dans le métro.