La petite histoire des mots

Bonheur

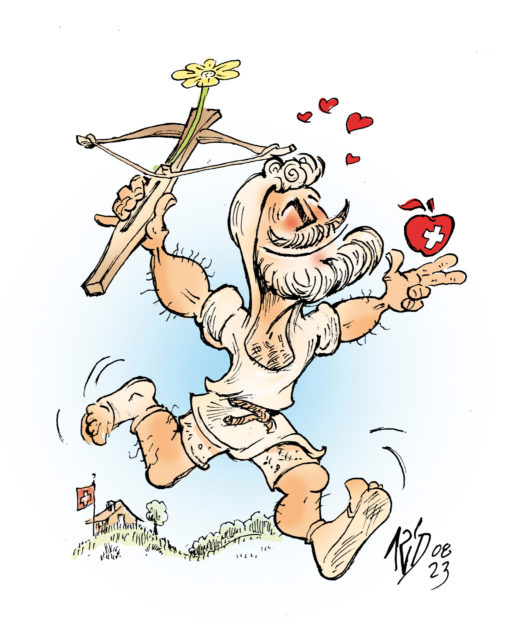

Les Suisses, dans leur majorité, ne cachent pas leur bonheur d’exister ici et maintenant. D’après un sondage réalisé pour la SSR, dont les résultats ont été publiés la semaine dernière, 61 % d’entre eux affirment être assez, voire très heureux de leur vie, même si beaucoup souhaiteraient gagner plus, travailler moins, dormir davantage, pouvoir passer plus de temps avec leur famille et mieux profiter de la nature.

Il existe mille et une définitions du bonheur. On se contentera ici de citer celle qui est donnée par le dictionnaire qui évoque « un état de pleine satisfaction ». Le mot « bonheur » est composé des termes « bon », le contraire de mauvais, et « heur ». On serait tenté d’associer ce second mot à « heure » et en conclure que « bonheur » est une contraction de « bonne heure ». L’expression « A la bonne heure », qui est devenu synonyme de « tant mieux », parfois avec une pointe d’ironie, est avérée dès la fin de Moyen-Âge. A l’origine, elle désignait tout simplement la ponctualité, par exemple chez les moines, pour les moments de la journée attribués à la lecture du bréviaire.

En réalité, le mot « heur » nous vient du latin « augurium » qui signifie « présage tiré de l’observation du vol des oiseaux ». Chez les Romains, un augure (« augur » en latin) était un prêtre capable d’interpréter certains phénomènes naturels, comme le chant ou le vol des oiseaux, considérés comme des présages d’origine divine. Il était impossible de partir à la guerre ou en expédition, de choisir l’emplacement d’un temple, de désigner un chef militaire ou politique, sans consulter les augures. De cette tradition antique, la langue française a hérité de l’expression « C’est de bon (de mauvais) augure » pour présager une issue heureuse (ou malheureuse) à une entreprise.

Issus de « augurium », les mots « oür » « aür » puis « eür » prirent en vieux français, le sens de « présage ». Le « h » fut ajouté au Moyen-Âge, sans doute par collusion avec le mot « heure » (on y revient !) qui lui est issu du latin « hōra », emprunté au grec ancien « hôra » qui désignait la division du temps. Le mot « bonheur » prit d’abord le sens de fatalité heureuse, avant de désigner un état de bien-être, vers le XVe siècle. A noter que nous retrouvons le mot « heur » dans « heureux », terme qui, au XIIe siècle, s’écrivait « euros » pour qualifier une personne bénéficiant d’un destin favorable.

Il existe une multitude de citations sur le bonheur. « Le malheur des uns fait le bonheur des autres » est sans doute l’une des plus célèbres. Voltaire est souvent considéré comme l’auteur de cette formule. Mais il semble bien que le philosophe l’a emprunté à Erasme qui avait déjà écrit : « Ce qui nuit à l’un duit [profite] à l’autre ». De son côté, l’humaniste néerlandais l’aurait « piqué » à Montaigne pour qui « Le profit de l’un est le dommage de l’autre ».

La célèbre expression « l’argent ne fait pas le bonheur » a, quant à elle, été utilisée pour la première fois dans un livre intitulé « Les liaisons dangereuses », paru en 1782. L’auteur, Pierre Choderlos de Laclos, y fait dire à l’une des protagonistes de son récit, la marquise de Merteuil : « J’avoue bien que l’argent ne fait pas le bonheur ; mais il faut avouer aussi qu’il le facilite beaucoup ».

Pour apaiser les plus démunis , les plus nantis ont pris l’habitude de ne citer que la première partie de cette formule…