La petite histoire des mots

Couronne

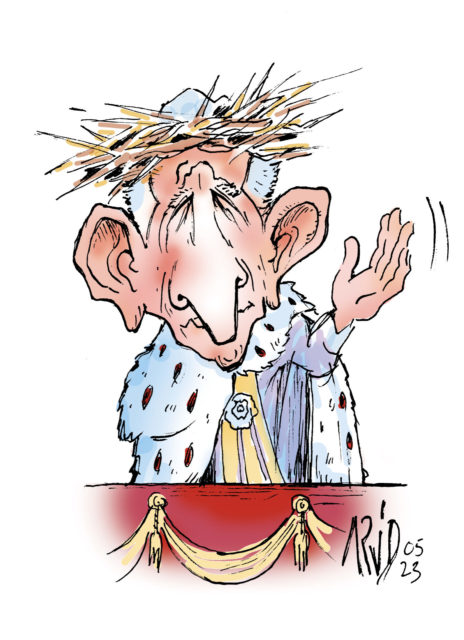

Lors de son sacre, samedi dernier, le roi Charles III a été solennellement coiffé de la couronne de saint Edouard, l’un des joyaux les plus précieux de la Couronne britannique. Faite d’or massif et ornée de 444 pierres précieuses, des rubis, des saphirs, des topazes et des tourmalines, notamment, ce couvre-chef royal, qui pèse plus de deux kilos, est utilisé exclusivement au moment de la cérémonie de couronnement des monarques britanniques.

Le mot « couronne » désigne un cercle, souvent de métal précieux et richement orné, qui enserre la tête comme un insigne de dignité, d’autorité et de puissance. Ce cercle peut aussi être fait de fleurs ou de feuillage comme parure, comme signe de récompense ou même de deuil, dans le cas des couronnes mortuaires. Avec un « C » majuscule, ce même mot définit une dynastie souveraine ou le pouvoir d’un souverain. C’est le cas lorsqu’on parle de la Couronne britannique ou, comme nous l’avons vu plus haut, des joyaux de la Couronne.

En ancien français, le terme « corone » est avéré dès le Xe siècle, emprunté au latin « corona » qui désignait aussi les guirlandes de fleurs dont on couvrait les soldats vainqueurs ou arrachés à la captivité. Les Latins l’ont emprunté au grec « korônê » qui s’appliquait à un objet courbe ou semi-circulaire. Notons qu’en grec, « couronne » se dit « Stéphanos », un terme dont est issu le prénom Stéphane. En se déformant successivement en « Estefan », « Estèphe » ou « Estève » (d’où est issu « Steve »), « Stéphane » nous a aussi donné le prénom « Etienne », raison pour laquelle les habitants de Saint-Etienne, en France, sont appelés « Stéphanois ».

En Europe, dans l’Antiquité, la couronne était d’abord un symbole de victoire. Chez les Grecs, les vainqueurs des joutes sportives sacrées, celles des Jeux olympiques par exemple, recevaient une couronne d’olivier sauvage. Les Romains reprirent cette symbolique pour l’adapter à un contexte militaire. C’est ainsi que Jules César est souvent représenté avec une couronne de laurier. Ce n’est qu’au Moyen-Âge que la couronne s’est imposée comme un symbole régalien en Occident. Les souverains mérovingiens, par exemple, n’en portaient pas. Comme il avaient les cheveux longs, on les appelait les « rois chevelus ».

En horlogerie, une « couronne » est une pièce ronde que l’on tourne pour remonter la montre ou la mettre à l’heure. Elle fut inventée en 1845 par l’horloger français Jean-Hadrien Philippe, co-fondateur de la marque suisse Patek-Philippe. En dentisterie, la « couronne » désigne la partie de la dent qui dépasse hors de la gencive et, par extension, une prothèse dentaire.

Quant à l’envahissante « dynastie » des coronavirus (virus à couronne), elle a ainsi été baptisées dans les années soixante, leur observation au microscope ayant mis en évidence des sortes projections bulbeuses qui ressemblent à la couronne solaire. Le règne de ces agents infectieux n’a pas fini de nous pourrir la vie.