La petite histoire des mots

Orage

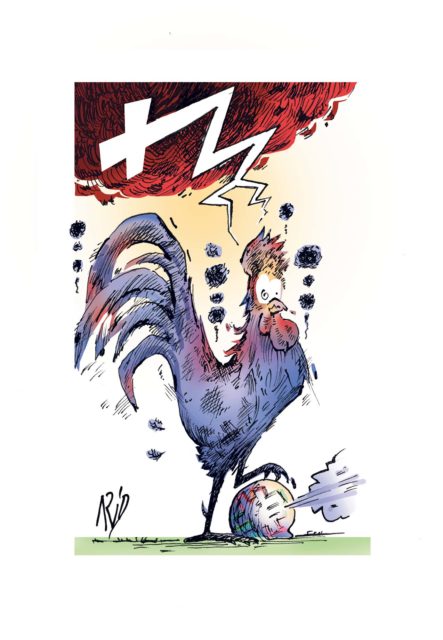

Georges Pop | En ce début d’été, de violents orages accompagnés de pluies diluviennes ont provoqué passablement de dégâts dans plusieurs pays du Vieux Continent, notamment en Suisse. Le réchauffement climatique n’est sans doute pas étranger à l’apparition de ces épisodes météorologiques violents qui devraient, si l’on en croit les climatologues, proliférer à l’avenir. Le mot « orage » désigne un phénomène météorologique qui se manifeste en présence d’un nuage de type cumulonimbus, lorsque l’atmosphère est instable, avec de l’air chaud près du sol et froid en altitude. Il est souvent accompagné par un ensemble de phénomènes violents, comme des rafales de vent, des précipitations intenses parfois sous forme de grêle, voire – mais c’est plus rare – des tornades destructrices. Il est amusant de relever que si, de nos jours, un orage évoque le déchaînement des éléments, ce ne fut pas toujours le cas. A la source du mot « orage », on trouve les mots grecs « aér », qui désigne tout simplement l’air que l’on respire, et « aura » qui définit une brise légère, ou un petit vent inoffensif et agréable. En passant au latin, « aura » conserva son sens de souffle d’air modéré ou de zéphyr. De nos jours d’ailleurs, en philosophie notamment, ce terme, hérité du latin, désigne parfois l’atmosphère subtile qui entoure des êtres ou des objets. Ne dit-on pas que certaines personnes, ou certains endroits, sont entourés d’une « aura de mystère » ? Alors comment « orage » s’est-il substitué à « aura » ? Vraisemblablement en passant progressivement de « aur » à « ora », en vieux français, puis à « orage », par l’adjonction du suffixe « age » qui indique une action ou son résultat. A moins que, comme certains le pensent, le terme ne soit le fruit d’un mariage phonétique entre « aura » et « rage ». Pourquoi pas ? A la fin du Moyen-Âge, le terme « orage », très peu usité au demeurant, désignait encore une petite brise, voire un vent favorable, mais aussi, parfois, une grosse pluie. Ce n’est qu’au XVIe siècle qu’il prit le sens que nous lui connaissons désormais. Au sens figuré, un orage est synonyme de révolte, de désordre ou de tumulte. Il peut aussi désigner un vif désaccord ou une dispute violente entre deux ou plusieurs personnes. Les mots croisés, par exemple, proposent souvent la définition « orage conjugal » pour trouver le mot « scène »(de ménage). Connue sous les noms de brontophobie (du grec « brontê » qui veut dire tonnerre et « phobie » qui signifie peur) ou astraphobie (« astrapê » veut dire éclair, en grec), la peur des orages est une phobie très répandue, autant chez les humains que chez les animaux. Elle peut être excessive chez certaines personnes. Les individus qui souffrent d’astraphobie se sentent anxieux lors de périodes orageuses, même en sachant que le risque d’être frappés par la foudre est infime. Selon certaines études récentes, une personne sur dix souffre peu ou prou de cette phobie. Il paraît que pour la surmonter, il faut s’exposer prudemment aux orages, en prenant soin de garder ses distances. Ce n’est pas évident ! Brontophobes et autres astraphobes se consoleront peut-être en songeant qu’à l’origine un orage n’était, en définitive, qu’une petite brise bienfaisante, du moins étymologiquement.