De nouvelles tiques posent quelques soucis

Un vaccin permet de se protéger de l’encéphalite à tique, mais cette maladie peut avoir des conséquences graves

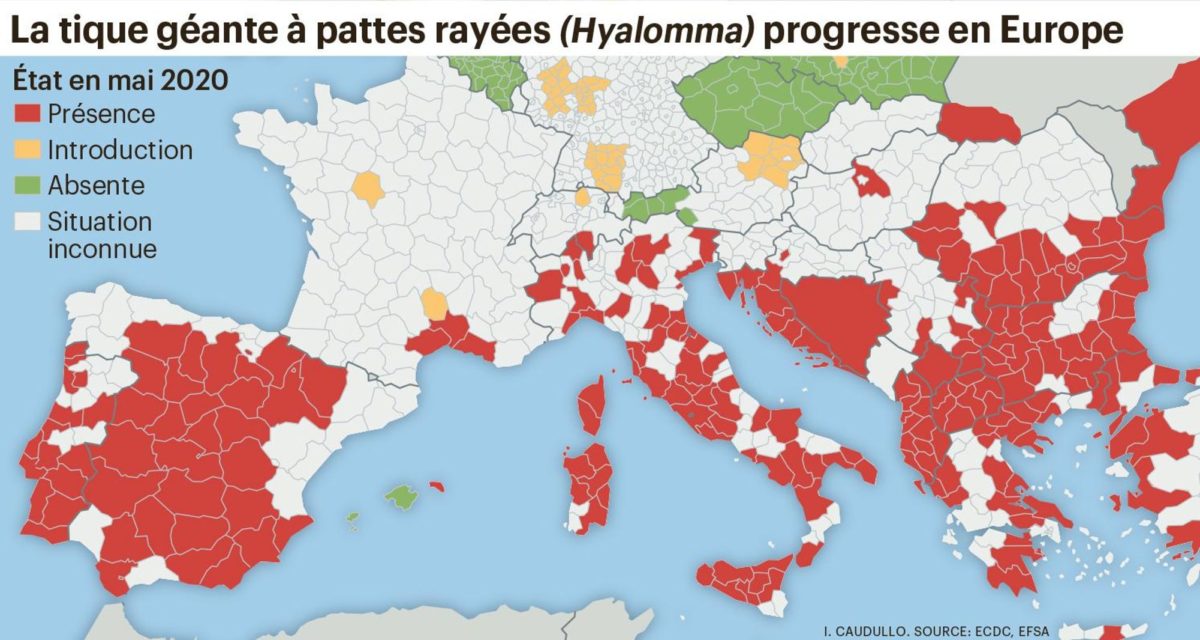

On connaissait déjà la « tique du mouton », espèce la plus répandue en Suisse. Mais depuis quelque temps, les experts s’inquiètent sur la progression de nouvelles sortes d’acarien. L’implantation de Hyalomma marginatum et de Rhipicephalus sanguineus suscite des inquiétudes dans les pays voisins, car elles peuvent transmettre de nouvelles maladies. Dans notre édition de la semaine passée, nous avons étudié l’arrivée du moustique tigre, pour l’heure plus populaire que les nouvelles tiques. Cependant, les acariens ont un point en commun avec le fameux insecte tigré : le réchauffement climatique leur permet de s’établir toujours plus au Nord.

Comportement différent

Ballotté entre déconfinement et hypothèse de deuxième vague de coronavirus, le citoyen suisse aura un nouveau sujet de discussion cet été. Son nom: Hyalomma marginatum, plus communément appelée tique géante. Comme la vingtaine d’autres espèces de tique présentes en Suisse (près de 850 dans le monde), elle est active à la belle saison. Soit du printemps à l’automne quand les températures sont clémentes. A l’instar de ses congénères, Hyalomma vit dans les herbes hautes. Cependant, elle adopte un comportement bien différent que les tiques habituelles. « Cette espèce nous vient du Proche-Orient, légèrement plus grande qu’Ixodes ricinus (tique du mouton), elle a la capacité de suivre son hôte sur plusieurs mètres », révèle Olivier Péter, spécialiste des tiques et des maladies infectieuses à l’Hôpital du Valais, désormais à la retraite. Hormis cette particularité, elle se distingue par une taille plus grande (env. 4 mm à jeun) et de pattes rayées. Comme pour le moustique tigre, ce sont uniquement les femelles qui représentent un risque de piqûre. « Une fois gorgée de sang, elle peut atteindre la taille d’une grosse olive ». Hyalomma marginatum peut transmettre une fièvre hémorragique, qui est à prendre au sérieux. « La Turquie observe plusieurs milliers de morts certaines années en raisons cette fièvre ».

Tique du chien

Une autre espèce gagne régulièrement le nord des Alpes, il s’agit de Rhipicephalus sanguineus. « Cette tique du chien est très répandue dans le pourtour méditerranéen et ramenée par les voyageurs après avoir été en vacances avec leur chien ». La tique du chien n’est pas capable de survivre au climat hivernal, c’est pour cette raison qu’elle peuple les appartements à la recherche d’air chaud et sec. « Certains logements en sont même infestés », ajoute le spécialiste valaisan. Pour lui, il ne fait aucun doute que ces nouvelles espèces vont s’installer de manière permanente en Suisse. « Avec le réchauffement climatique, il faut s’attendre à leurs présences et à de nouvelles maladies ». La fièvre boutonneuse peut être transmise par la tique du chien. Cette maladie provoque d’intenses températures (38-40 degrés) et une éruption cutanée pouvant faire penser à la rougeole. « Si le corps médical ne diagnostique pas la fièvre boutonneuse, celle-ci peut amener des complications et durer une dizaine de jours. Alors qu’elle pourrait être traitée avec un antibiotique rapidement » précise Olivier Péter.

Recensement interrompu depuis 55 ans

C’est en 1965 que les recherches systématiques sur les tiques ont été stoppées. « Aujourd’hui, les experts se basent sur le travail du professeur André Aeschlimann ». Considéré comme l’un des plus grands « tiquologue », le professeur Aeschlimann, de l’Université de Neuchâtel, avait découvert une espèce de Hyalomma au Tessin il y a une soixantaine d’années. Décédé en 2016, il avait voué sa vie à la recherche. C’est lui qui, avec Willy Burgdorfer (bactériologiste américain), découvrit un nouveau pathogène, Rickettsia helvetica. Leurs observations les amèneront à découvrir l’agent de la borréliose de Lyme aux Etats-Unis avec Olivier Péter. On peut alors imaginer que d’autres espèces se sont acclimatées aux latitudes helvétiques. Ixodes ricinus a par exemple quitté les plaines pour grimper en altitude et ainsi coloniser un plus large territoire. Cette espèce qui est la plus répandue en Suisse peut transmettre la borréliose de Lyme et l’encéphalite à tique. Chaque année, c’est environ 10’000 personnes qui sont infectées par la borréliose. Heureusement, il existe des antibiotiques efficaces pour son traitement. « Un vaccin permet de se protéger de l’encéphalite à tique. Mais attention, cette maladie peut avoir des conséquences graves et nécessite d’être traitée aux soins intensifs », communique, dans Le Matin Dimanche, Gilbert Greub, professeur et directeur de l’Institut microbiologique au CHUV. Il est donc recommandé de se faire vacciner pour toute personne aimant passer du temps en nature.

Que faire en cas de piqûre

La tique prend son temps pour choisir l’endroit le plus adapté et le plus sûr en se promenant sur le corps de son hôte. C’est pour cela qu’il est recommandé d’inspecter tout le corps, après avoir passé la journée dans la nature, surtout dans des herbes hautes. Tant que la morsure de tique n’a pas encore eu lieu, on peut enlever les tiques sous la douche. Si vous devez retirer une tique, saisissez-la à la base de la tête et tirez progressivement. Utilisez une pince dédiée ou une carte à tique et désinfectez le point de piqûre. Consultez un médecin si une rougeur cutanée apparaît ou si vous rencontrez des symptômes grippaux. Toutes les tiques ne sont pas porteuses de maladies. En Suisse, les acariens infectés par le Lyme représentent 5 à 30%, ce pourcentage diminue entre 0.5 à 3% pour l’encéphalite. « Actuellement, on pourrait dire que 98% des piqûres sont dues à Ixodes ricinus en Suisse », précise Olivier Péter.

Sources : AntiBrumm, actu.fr