Cinéma – La journée qui s’en vient pour Jean-Baptiste Mees s’annonce flambant neuve

Depuis le festival de moyen-métrage de Brive où il présentait « La journée qui s’en vient est flambant neuve », quelques jours seulement après l’avoir diffusé en première mondiale à Visions du réel, Jean-Baptiste Mees nous a parlé de la conception de son film. Ce moyen-métrage parle des habitué·e·s d’un café de Montréal, avec beaucoup de tendresse et de singularité.

Partager seul·e·s un même espace

Si Jean-Baptiste Mees a choisi le café Corvette pour tourner « La journée qui s’en vient est flambant neuve », c’est avant tout car il y a lui-même trouvé refuge lors de son arrivée à Montréal. « J’étais un peu perdu. Je n’avais pas de projet défini et je dormais mal. J’errais en ville mais il neigeait, alors je suis allé me mettre au chaud au Corvette. C’est devenu un lieu de travail quotidien en même temps qu’une présence. Y être est devenu ma façon de m’établir à Montréal et de m’y sentir chez moi ». Résonnant avec les préoccupations de Mees, le film traite tant du côté communautaire du café, que de la solitude des personnes qui l’habitent, « dans une volonté de révéler des liens de ceux et celles qui partagent seul·e·s un même espace ».

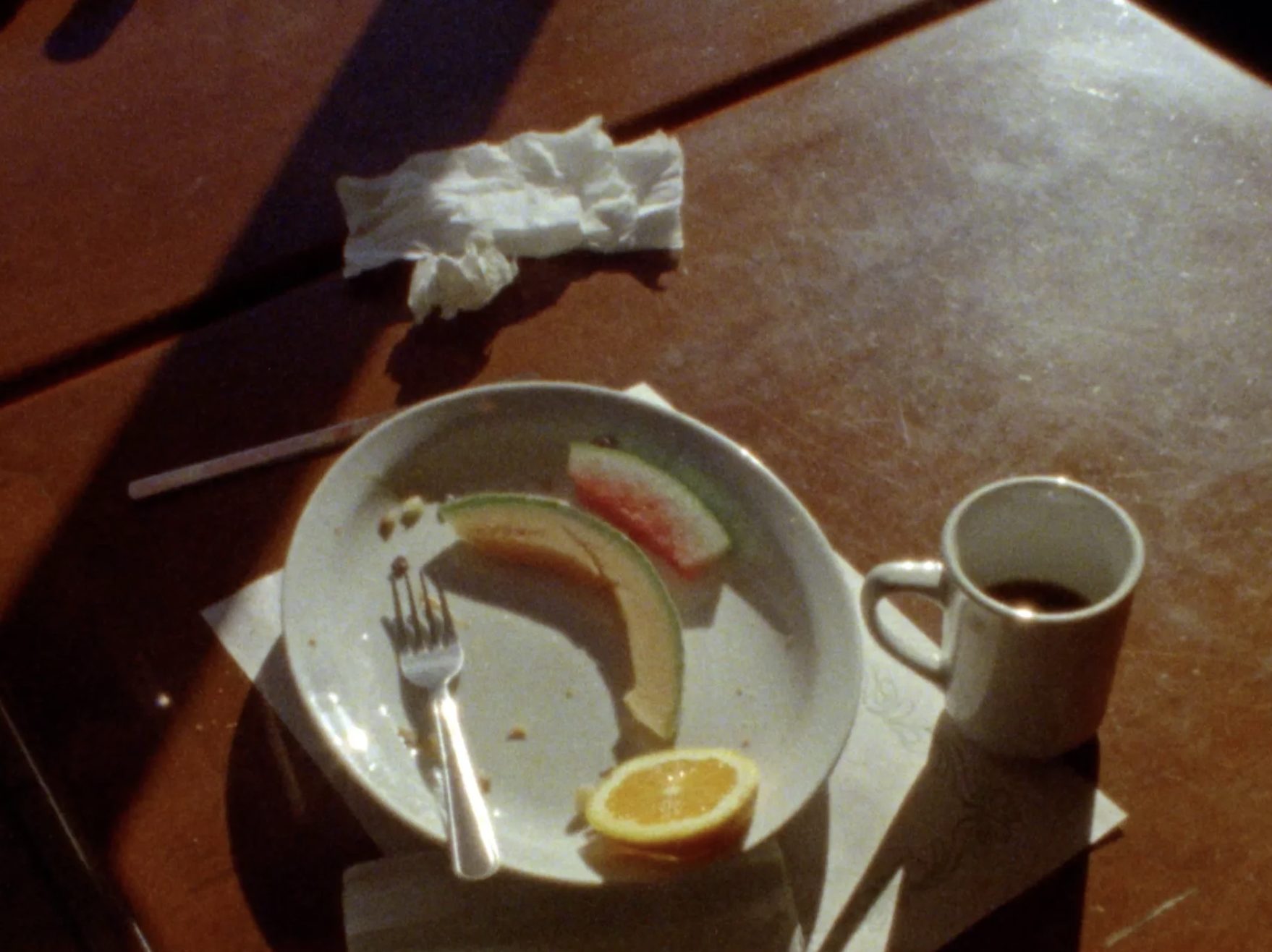

Se restaurer

Progressivement, Mees amène un micro au Corvette. « C’est à travers la prise de son que j’ai rencontré des gens. Je pense qu’il s’agissait de personnes qui étaient dans la nécessité de saisir mon micro. J’aime dire que c’est eux qui m’ont attrapé, plutôt que moi qui suis allé les chercher ». Quand il ne donne pas à entendre comment les personnages du Corvette l’ont emporté dans une belle aventure de réalisation, Jean-Baptiste Mees tient des propos qui le rapprochent de ses protagonistes. « Je faisais pas seulement un film au Corvette, mais je m’y asseyais vraiment, et je dégustais chaque jour le fameux Bob Sandwich ! » raconte-t-il avec humour, alors qu’une habituée clame joyeusement dans son film « Hé oui, un restaurant, c’est fait pour se restaurer ! » – un exemple parmi une multitude qui illustre tout le charme de ce tendre portrait. C’est qu’en filmant les autres, le réalisateur semble délicatement avoir réalisé un journal intime polyphonique. « Je réfléchissais à comment filmer l’autre et de quelle manière j’avais envie de m’engager auprès de personnes que je filmais. J’y ai finalement passé tant de temps, que le film est plein de sons et d’éléments qui me sont intimes ». Ses personnages, qui partagent souvent avec le réalisateur le fait d’être loin de chez eux, relaient alors son rapport au lieu refuge.

Un monde ancien filmé en super 8

Si le lieu est portraituré comme un cocon, le monde qui l’entoure est parcimonieusement ramené dans le champ. Jean-Baptiste Mees filme ainsi fréquemment depuis l’extérieur du café, laissant les reflets se promener sur les visages de ses personnages. Les incursions d’éléments plus globaux, tels que l’éclipse de 2024 ou les incendies ayant ravagé le Canada en 2023, scandent ainsi son récit. « La fumée qui entrait dans le restaurant et le contaminait racontait pour moi le monde autour qui se délite. C’est comme si les éléments venaient envahir le temps suspendu du restaurant, ce monde ancien filmé en super 8, qui est voué au changement ».

Une présence douce

« Assez vite, c’est là que j’ai eu envie d’explorer des pratiques de cinéma alors nouvelles pour moi : celle du tournage en super 8, et celle d’une prise de son assez libre ». Travaillant séparément la prise de son et l’image, le réalisateur a passé deux ans à affiner son dispositif. Il signe dès lors à lui seul la réalisation, l’image et le son de son film, ce qui est rendu possible par son approche originale du son, rarement direct. « J’avais envie d’avoir une approche plus artisanale, d’être simple, voire plus vulnérable vis à vis des personnes que je filmais. Je ne voulais pas encombrer l’espace. Il fallait avoir une présence plus douce ». Outre ces expérimentations audiovisuelles, il parle de l’inspiration qu’a été la poésie contemporaine québécoise in situ, transposée en cinéma pour révéler avec « quelques plans des choses subtiles qui parlent des liens précieux entre les gens. J’avais 8 minutes de pellicule maximum chaque matin, et je devais fabriquer une petite scène. Ça m’obligeait à être plus précis ».

Filmer l’invisible

Si ce qui lie le réalisateur à ses protagonistes est présent dans le champ lors d’une très belle séquence où Denise, une femme sourde et muette, lui dit qu’ils sont désormais ami·e·s, cela est par ailleurs perceptible tout au long du moyen-métrage en hors-champ, dans le regard posé sur les habitué·e·s du lieu notamment. « Ma présence dans le film passe par le regard porté, par ma distance. J’étais venu filmer les liens entre les gens, et finalement je me suis retrouvé moi-même lié ». Avec son film, Jean-Baptiste Mees est ainsi parvenu à représenter magnifiquement cette chose invisible qu’est le lien entre des êtres humains évoluant en parallèle les uns·es des autres.