A la découverte de l’art ukrainien menacé par la guerre

Le Musée Rath, à Genève expose un florilège de toiles des 19e et 20e siècles

On ne peut pas dissocier cette exposition de la situation politique et militaire actuelle de l’Ukraine. Pour la quatrième fois dans son histoire, le Musée d’Art et d’Histoire de Genève (MAH) joue son rôle d’institution refuge. Ce fut déjà le cas en 1939 avec les tableaux du Musée du Prado à Madrid, en 2007 avec des biens archéologiques provenant de Gaza, enfin en 2017 en exposant des pièces syriennes, yéménites et libyennes, saisies dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite d’œuvres d’art lié aux conflits armés. La Ville de Genève et le MAH ont donc organisé en urgence l’envoi d’un camion pour Lviv, avec des centaines de caisses pour transporter des œuvres en toute sécurité et les mettre à l’abri. On peut d’ailleurs voir un certain nombre de ces caisses au sous-sol du Musée Rath. Elles sont là pour nous rappeler le contexte particulier de cette exposition.

Celle-ci comprend une cinquantaine d’œuvres provenant de la Galerie nationale d’art de Kyiv. Elles ont été réalisées au 19e et au début du 20e siècle, et sont centrées sur le passage du crépuscule à l’aube, ce qui a un sens évidemment symbolique : lutte entre la lumière et les ténèbres, victoire du jour sur la nuit. L’Ukraine ayant eu des frontières mouvantes, à la jonction de l’Empire austro-hongrois, de la Pologne et de la Russie, son art se ressent donc de plusieurs influences étrangères et de multiples courants, tels que le romantisme, l’académisme, le symbolisme, le réalisme ou encore l’impressionnisme…

Une salle est consacrée à l’art religieux (la Galerie de Kyiv possède une collection importante d’icônes qui ne figurent cependant pas ici). Les meilleures toiles attestent du legs des arts byzantin et russe. Illia Repin, en peignant en 1887 dans Une nonne sa cousine Emilia, dont seul le visage émerge vraiment de l’ombre, décrit l’atmosphère de dévotion religieuse et d’ascétisme d’un monastère orthodoxe. D’autres en revanche sont moins convaincantes par leur côté un peu saint-sulpicien, ou dans le goût discutable du préraphaélisme anglais du 19e siècle… De manière générale, on relèvera la propension de l’art ukrainien pour les teintes sombres, certes en rapport avec le titre de l’exposition.

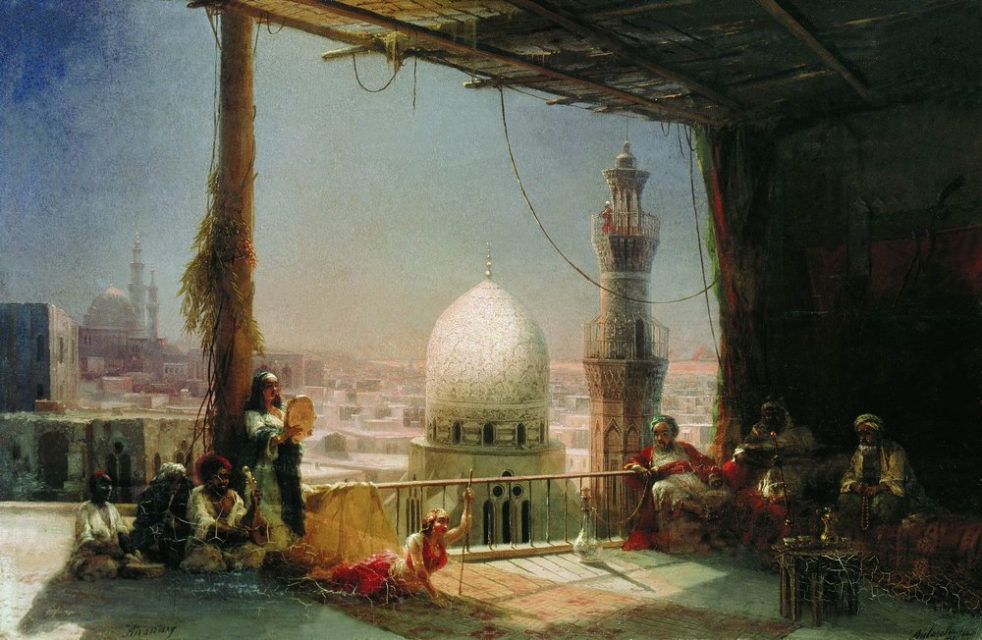

Ce sont les toiles laïques qui entraînent le plus l’adhésion. Par exemple Dans le jardin le soir de Rafael Levitsky, tableau étonnant où seuls se détachent, au centre, les bustes de personnages éclairés par une lampe à pétrole. Cela fait un peu penser aux œuvres de Georges de la Tour, célèbre pour ses éclairages à la bougie. Il faut noter le fait que plusieurs artistes ukrainiens ont voyagé à l’étranger, comme Ivan Aivazosky, qui a assisté en 1869 à l’inauguration du canal de Suez. Il en a rapporté une belle Scène de vie au Caire au crépuscule. D’autres ont visité Paris ou l’Italie.

Les tableaux les plus originaux sont ceux consacrés à la nature et aux paysages ukrainiens. En particulier l’admirable Crépuscule d’hiver de Julius von Klever (1885), qui montre des isbas sur les bords d’un lac gelé. Il se rapproche de la peinture scandinave, par sa sensibilité à la saison hivernale, à la neige et au soleil rougeoyant du couchant. Un dernier mot sur l’étonnante Nuit au bord du fleuve Don, d’Arkhyp Kuindzhi, où l’artiste se joue de manière stupéfiante du reflet de la lune sur les eaux. Si l’on sait que la toile présente un paysage qui se situe près de la ville de Marioupol, dont on entend hélas beaucoup parler aujourd’hui, le tableau prend une résonance particulière.

L’exposition genevoise, certes d’intérêt inégal, permet donc de découvrir une production artistique à la fois tributaire des influences extérieures et proche de l’âme profonde des grandes plaines ukrainiennes.

« Du crépuscule à l’aube. Collection de la Galerie nationale de Kyiv »

Musée Rath, Genève, jusqu’au 23 avril 2023 (entrée libre)

Se renseigner sur les jours et heures d’ouverture