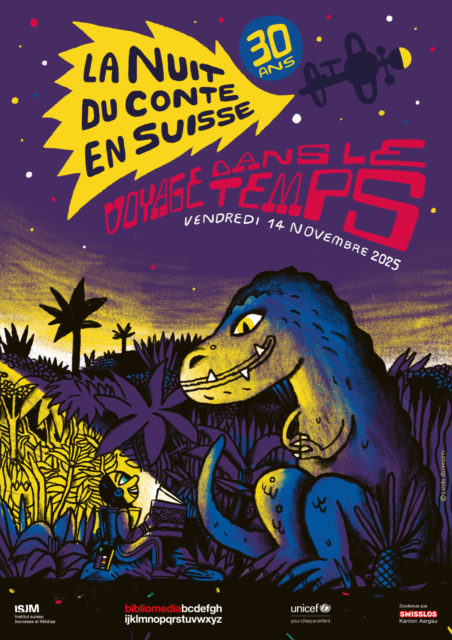

Nuit du conte – vendredi 14 novembre – Jusqu’au bout du conte

Diane Zinsel | La Nuit du conte a lieu demain vendredi 14 novembre dans toute la Suisse. Pour l’occasion, la conteuse Anne-Sophie Fornier Gaillard, qui se produira à Lutry, nous parle de son métier et de l’importance de ces histoires qui touchent à l’universel.

Qu’est-ce qu’un conte ?

J’ai pour habitude de dire que les contes sont des histoires, sans auteur attitré, qui se transmettent oralement depuis que les êtres humains savent parler. Ces histoires servaient à donner des explications au soleil qui se couche, à la lune qui croît ou à la pluie qui tombe. Aujourd’hui, il y a la science, mais ces récits d’explications sont magnifiques, très poétiques et ont un fort pouvoir évocateur. Il y a aussi des histoires qui servaient à prévenir ou à donner des enseignements sur la vie de tous les jours, sur la société, sur les rapports entre les hommes et les femmes. Les contes ont cela de magique qu’ils sont toujours composés de plusieurs niveaux de compréhension.

Les contes sont-ils encore vraiment d’actualité ?

Oui, je pense vraiment que c’est le cas. Le cœur des contes touche à l’universel. On y parle de sentiments, d’émotions, d’amour, de violence, d’intrigue, des éléments qui relient et définissent encore les êtres humains de nos jours. En ce sens, rien n’a changé. Ce qui se modifie, c’est le contexte dans lequel évoluent les personnages. Les conteuses et conteurs l’ont toujours compris et c’est pour cette raison qu’il existe des centaines de versions d’une histoire. Cendrillon, par exemple, existe en Chine, chez les Amérindiens, au Maroc, en Europe ou encore au Moyen-Orient, en plusieurs versions, selon les époques. La version du Petit Chaperon rouge des frères Grimm, est un parti pris des auteurs, au même titre que les mille autres versions.

Qu’est-ce que vous entendez par là ?

Il faut toujours séparer la trame d’un conte de son enveloppe. Les Grimm ont récolté de nombreuses versions du Petit Chaperon rouge ou de Blanche-Neige, pour finalement en écrire une version qui réunissait les codes sociétaux du XIXe siècle, marqué par la bourgeoisie et le patriarcat. Dans leurs réécritures, les personnages féminins ont perdu leur caractère décisionnaire – pourtant bien trempé dans les versions antérieures – elles sont gardées à l’intérieur et attendent qu’un homme les délivre. Cette vision n’est pas immuable. Aujourd’hui, je peux moi aussi éditer des versions pour qu’elles incarnent notre époque. C’est le propre du conte, en tant que matière vivante, d’être sans cesse retravaillé et renouvelé. Et mon job, en tant que conteuse, c’est d’être consciente du biais de chacun de mes prédécesseurs avant de le travailler.

Comment travaillez-vous un conte ?

Contrairement au temps où les conteurs ne recevaient des histoires que de manière orale, aujourd’hui on a la chance d’avoir des recueils et pléthores de documents, notamment grâce à des folkloristes ou des ethnologues, comme les Grimm, qui ont, un jour, récolté et documenté leurs recherches sur le terrain. Une fois que j’ai choisi mon conte, je dégage son squelette, c’est-à-dire la trame nue de l’histoire, les fondements qui ne bougeront pas. J’identifie les étapes, soit le début, le trajet du personnage, ses rencontres, ses défis, ses aides et la fin. Puis, je réfléchis aux symboles et aux images que je veux transmettre et je situe l’histoire où je le souhaite. L’idée, c’est de donner assez de repères au public pour qu’il puisse se représenter l’histoire, mais pas trop afin qu’il arrive à rentrer dans son propre imaginaire.

C’est-à-dire ?

Je propose au public un univers qu’il doit imaginer lui-même juste en suivant ma voix, sans support visuel. Je pense que notre société – enfants comme adultes – a terriblement besoin de s’évader vers d’autres mondes. Et les conteries sont un bon moyen pour tenter l’expérience.

Comment devient-on conteur ou conteuse ?

On ne le devient pas du jour au lendemain. Souvent, c’est quelque chose qu’on a en nous, qui grandit et qui, un jour, nous pousse à sauter le pas. La formation se fait au contact de pairs qui ont plus d’expérience. Moi, je me suis formée à l’oreille qui parle, un groupe des conteuses et conteurs du canton de Vaud, qui propose chaque deux ans une formation de base dispensée par une ou un professionnel. Celle-ci nous ouvre les portes de l’univers du conte. Elle est complétée par des stages dédiés à se perfectionner petit à petit. Ce sont des moments très immersifs et très précieux, parce qu’ils nous permettent d’expérimenter toutes sortes de choses. Enfin, pour devenir conteuse, il faut conter devant un public.

Est-ce que vous vivez de votre métier de conteuse ?

Non, très peu y parviennent et leur revenu est souvent complété par des mandats de formateurs. C’est pour cette raison que les initiatives comme la Nuit du conte, organisée par l’Institut suisse Jeunesse et Médias, sont précieuses, car elles nous permettent de visibiliser et de promouvoir les conteries. Le conte est porté par un réseau d’amateurs et de professionnels, ces derniers œuvrant à une meilleure reconnaissance du métier comme faisant partie des métiers des arts de la scène et du récit à part entière.

Trente ans de récits

La Nuit du conte en Suisse, qui invite chaque deuxième vendredi de novembre, enfants, adolescents et adultes à se retrouver autour du plaisir de lire et d’écouter, fête ses trente ans cette année. « Elle est le pendant hivernal de la Journée suisse de la lecture à voix haute, autre initiative de l’ISJM en mai, et permet de mettre en lumière le conte, un type de récit qui a une longue tradition en Europe », explique Margaux Cardis, responsable communication au sein de l’Institut suisse Jeunesse et Médias (ISJM) qui organise l’événement en partenariat avec Bibliomedia Suisse et UNICEF Suisse et Liechtenstein.

Cette nouvelle édition s’articulera autour du « Voyage dans le temps », une occasion pour les organisateurs – des bibliothèques, écoles, centres culturels de toute la Suisse – de proposer des explorations temporelles des histoires, de jouer avec d’anciens contes, d’en proposer des versions plus actuelles ou encore d’imaginer des récits du futur, ajoute Margaux Cardis. Environ 750 événements sont prévus et quelque 47’000 personnes sont attendues au total dans les quatre coins du pays pour vivre cette soirée féerique. « Cette expérience partagée crée de magnifiques souvenirs et permet de transmettre le plaisir de la lecture », estime l’ISJM. Les événements sont répertoriés sur le site de l’institut. Une quarantaine ont lieu sur le canton de Vaud dont trois dans le district, à Jorat-Mézières, Cully et Lutry.