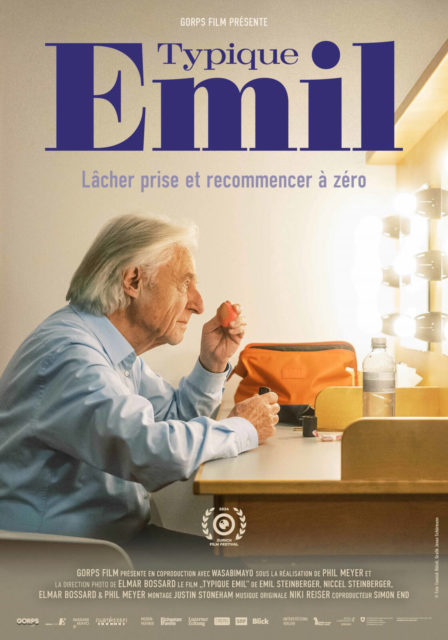

Cinéma – « Typique Emil » de Phil Meyer

L’humoriste qui a enjambé le röstigraben se présente à la jeune génération et se représente pour l’ancienne dans un documentaire comique et touchant. Présenté à Chexbres dans le cadre de Let’s Doc ce samedi 8 novembre, le film sera projeté en présence d’Emil et de Niccel Steinberger.

Des archives comiques

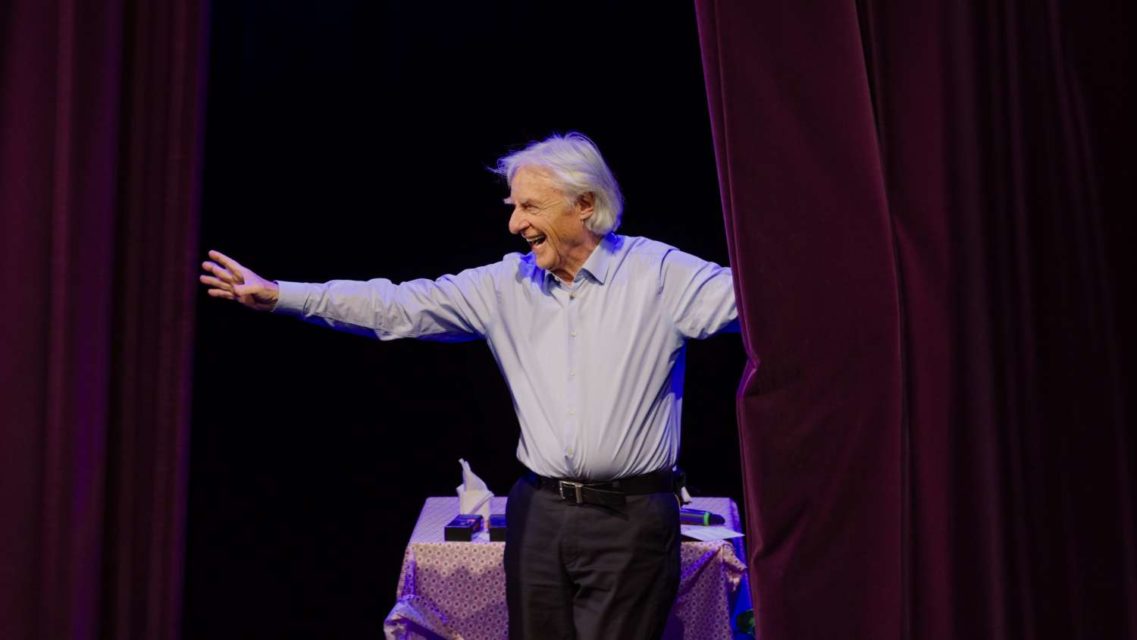

Tout commence à la fin : à l’issue de la dernière représentation de son sketch le plus célèbre, Emil tente de tenir les rideaux de la scène ouverts, pour saluer comme il se doit un public qui lui est resté fidèle. Le décor du documentaire est posé : c’est au son des adieux de la retraite (à presque 90 ans) que se retrace le fil d’une vie faite de succès et de rebondissements. Celle-ci s’incarne d’abord par les archives de performances d’Emil, qui occupent la majeure partie du film. Leur quasi-omniprésence permet au public familier du personnage de se souvenir, et à la jeune génération de le découvrir. Puisqu’elles sont des captations de spectacle, ces images allient divertissement et information, de quoi rendre pleinement à Emil ce qui appartient à Emil. Par le déploiement de ces archives, le film actualise le personnage, tout en étant une véritable archive nationale.

La filmeuse

Autour des sketchs multilingues d’Emil apparaissent quelques interviews, permettant de contextualiser le personnage par les points de vue de son entourage. Des interviews et des moments de vie présents s’ajoutent, laissant au protagoniste et à sa femme le loisir de se raconter au passé. D’autres types d’images d’archive se superposent : des talkshows, des extraits de presse, tout ce qui a façonné le personnage publique est relayé. Mais au-delà de ces images se dessinent lentement un autre type d’image d’archive bien plus intime. Alors que l’on se demande si sa vie privée a été adaptée dans un biopic des années 90, tant les images sont bien tournées, la caméra pivote lentement vers un miroir. La filmeuse est alors filmée : c’est Naccel, la compagne d’Emil, qui apparait à l’image en même temps que dans la vie du protagoniste. Comme Agnès Varda mettant en scène les périples de Jacques Demi aux derniers jours de sa vie, celle que certain·e·s nommeront la femme de l’ombre ne se définit pas ainsi. Si elle a consacré sa vie à son mari, elle a été la femme à la caméra, celle qui semble jouer la bande sonore du film à un instant, et celle qui co-signe le long-métrage, aux côtés de son mari, de Phil Meyer et d’Elmar Bossard.

Les barrières franchies

Au sommet de sa carrière – il y a bien des années – Emil s’interroge sur le risque d’être dépassé. Un tiers de siècle plus tard, force est de constater que ses sketchs tels qu’ils sont montés ne subissent pas tellement le poids des années. Combien d’humoristes du siècle dernier ne sont plus regardables aujourd’hui ? Emil – en tous cas tel qu’il est montré dans ce film – ne se moque pas gratuitement. La bouille et la déclamation suffisent à faire sourire, au-delà d’une autre barrière que celle du Rösti : l’écart générationnel. Le passé et le présent s’articulent finalement magnifiquement dans une séquence mêlant des archives de différentes époques. Montées sur des raccords mouvements assez fascinants, la séquence donne la sensation forte que le sketch est irrémédiablement imprimé dans le corps d’Emil, qu’il ne peut le quitter. Le bouquet final du film abordant la question de la mort arrive ainsi comme une bonne conclusion sur l’état d’un corps que les sketchs et les archives rendent immortel.