La petite histoire des mots

Fantôme

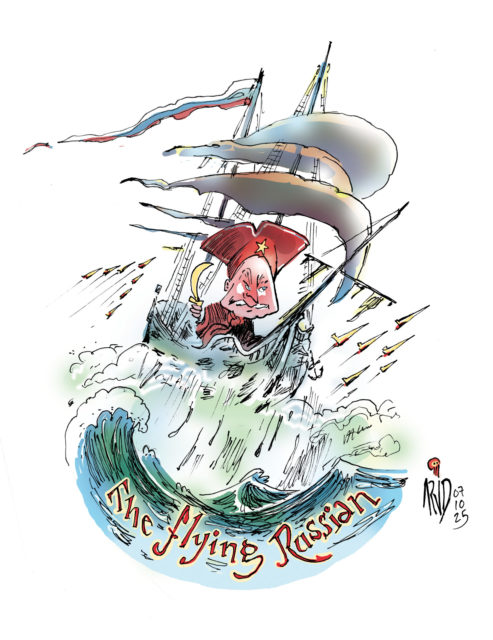

En marge de la guerre que livre la Russie contre l’Ukraine, il est beaucoup question de la « flotte fantôme russe ». Cette formule désigne un groupe de navires pétroliers utilisés par la Russie pour exporter son pétrole en contournant les sanctions internationales. Le plus souvent vieux et mal assurés, arborant des pavillons de complaisance, certains de ces navires auraient peut-être aussi été utilisés pour lancer des drones et semer la confusion dans le ciel de certains pays européens.

A vrai dire le terme « fantôme », qui désigne l’apparition surnaturelle d’un défunt, une création de l’imagination ou encore, au sens figuré, quelque chose de quasi inexistant, est plutôt inapproprié pour qualifier cette flotte qui est bien réelle. Les navires qui la composent – au nombre de quelque 600 – sont parfaitement recensés, tout comme la plupart des sociétés-écrans qui les opèrent. Il n’en reste pas moins que cette formule s’est imposée en français, sans doute inspirée de l’anglais « shadow fleet » que l’on peut traduire à la fois par « flotte de l’ombre » et « flotte fantôme ».

Le mot « fantôme » nous vient du grec « phàntasma » qui veut dire « apparition ». Ce terme est lui-même dérivé du verbe « phainein » qui signifie « briller » ou « illuminer ». Cette racine est à la source de notre substantif « phénomène ». « Phántasma », transcrit en « phantasma » en latin, est aussi à l’origine du mot « fantasme » qui désigne un produit de notre imagination, correspondant à un désir enfoui.

Dans la Gaule conquise par les Romains, sous l’influence des Massaliotes, les habitants de la colonie grecque de Massalia (Marseille), qui le prononçaient « phantaugma », « phantasma » se mua en « phantauma ». Au XIIe siècle, le terme avait pris diverses formes, « fantosme » étant la plus commune pour désigner une illusion, une image trompeuse ou une apparition surnaturelle. Comme pour « hospital », par exemple, « fantosme » a fini par perdre son « s » pour devenir « fantôme ».

Outre « fantasme » et ses dérivés « fantasmer » et « fantasmatique », plusieurs mots appartiennent à la famille de « fantôme ». C’est la cas de l’adjectif « fantomatique » et de son synonyme « fantomal, plus rare et plus littéraire. Le substantif « fantasmagorie », qui s’applique à un type de spectacle basé sur des illusions d’optique, appartient lui aussi à cette famille, ainsi que son dérivé « fantasmagorique ».

Lorsqu’on interroge l’Intelligence artificielle sur l’existence des fantômes, elle nous donne la réponse suivante : « Aucun aperçu IA n’est disponible pour cette recherche » ! Pour sortir de l’impasse on lui demande alors si les maisons hantées existent. Réponse : « C’est un sujet de croyance, plutôt qu’un fait prouvé scientifiquement, (…) les phénomènes étranges pouvant souvent être expliqués par des causes naturelles ou psychologiques. »

Bref, si on y croit, comme, semble-t-il, près d’un Suisse sur deux , inutile d’insister… Bhou !