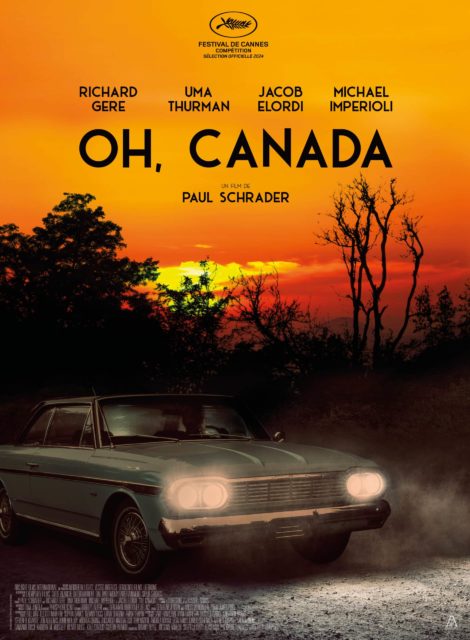

Cinéma – Oh, Canada de Paul Schrader

Adapté du roman « Foregone » de l’auteur américain Russell Banks, « Oh, Canada » place côte à côte quatre temporalités pour brosser le portrait de la vie problématique d’un documentariste né dans les années 40.

Une confession comme un couteau

Leonard Fife (Richard Gere), célèbre documentariste canadien qui se meurt, accorde une ultime interview à des anciens élèves à lui. Alors que le trio installe lumières et décors chez leur mentor, le protagoniste insiste pour que son épouse Emma (Uma Thurman) soit présente de bout en bout de son récit. Si le synopsis laisse imaginer un film réflexif sur les pratiques filmiques, l’accent est – pour notre plus grand malheur – plutôt mis sur sa vie de coureur de jupons. Alors qu’il force sa femme à écouter sa confession, le déballage s’apparente à une ultime torture à son égard. Il démontre ainsi comment la quête de rédemption peut être une nouvelle performance de violence. Le regard d’Emma se décompose dès lors au fil des révélations d’une vie bâtie sur mythes et mensonges. Le portrait d’une rédemption envisagée comme une ultime fuite.

Affligeant personnage

Paul Schrader, notamment scénariste de « Taxi Driver » (le film qui a lancé sa carrière), s’intéresse fréquemment à des personnages sombres. « Oh, Canada » ne fait pas exception à cela. Leonard Fife apparait en effet sous toutes ses pires coutures : il confesse avoir été un père abandonnant femme et enfant, et un professeur qui drague ses étudiantes sans se soucier du rapport de pouvoir qui rend ce type de liaison abusive. Même au présent du récit-cadre, à savoir celui de la confession, il n’hésite pas à dire en voix-over que la stagiaire qui ajuste son micro « sent le désir », et qu’il est sûr que « Malcom la baise ». Fife est dès lors un personnage que l’on n’excuse pas, et pour lequel il n’y a pas d’empathie possible puisque même sa tentative de rédemption est violente. Révéler la part sombre de l’humanité, étudier l’imperfection de personnages autodestructeurs peut certes être un projet, on peine néanmoins à saisir le but de ce dernier avec « Oh, Canada », qui s’apparente plutôt à l’apologie d’un abuseur. Peut-être est-ce parce que Fife, contrairement au protagoniste de « Taxi Driver », n’est pas isolé, auto-destructeur, en souffrance, ni même en phase avec son époque dans le film de Schrader. Au lieu de cela, comme beaucoup d’autres hommes de sa génération, il apparait comme une figure de pouvoir ayant profité de son ascendant pour assouvir ses pulsions. A-t-on vraiment envie, en 2025, alors que les langues se délient, de consacrer deux heures à ce récit ?

Brouahah intergénérationnel

Outre son histoire, le dispositif de « Oh, Canada » ne convainc pas vraiment non plus. Alors qu’il est explicitement dit que la confession de Fife dure des heures, la temporalité n’est pas du tout ressentie comme telle puisque nous nous promenons très tranquillement dans ses souvenirs. La voix-over, assez peu présente dès que le récit enchâssé s’entame, arrive parfois sans que l’on sache si elle doit être associée à la voix de la confession ou à la voix intérieure de Leonard. Le film place ainsi côte à côte des images du présent de la confession, avec celles de la jeunesse de Fife – alors joué par Jacob Elordi, et celles du milieu de la vie de ce dernier – incarné par Richard Gere. Dans une dynamique similaire à celle de la temporalité, les choix de casting tentent de brouiller la lecture de l’histoire : tandis que Jacob Elordi incarne le jeune Fife, il est soudainement à deux ou trois moments du film remplacé par Richard Gere, qui incarne Fife plus vieux. Ces tentatives créatives d’expanser le récit restent un peu cryptiques, ne parvenant pas à améliorer l’œuvre.

« Oh, Canada », de Paul Schrader

avec Richard Gere, Jacob Elordi, Uma Thurman

Fiction, Etats-Unis, 2024, 1h35, v.o s-tr fr, 16/16

A voir au City Club de Pully jusqu’à la fin du mois de janvier