La petite histoire des mots

Enceinte

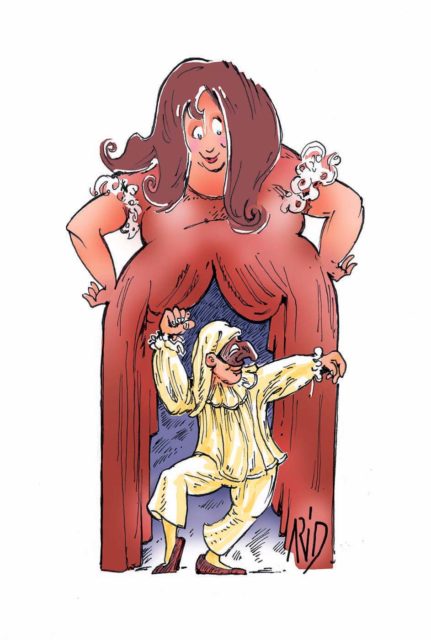

Georges Pop | La semaine dernière, le canton de Vaud a ouvert la vaccination contre le coronavirus SARS-CoV-2 aux femmes enceintes, dès le quatrième mois de grossesse. Jusqu’alors, seules les femmes enceintes à haut risque pouvaient se faire vacciner. Voilà qui nous amène à l’adjectif « enceinte ». N’est-il pas curieux de constater que cet adjectif, au féminin, s’applique à une femme en état de grossesse, alors que le substantif « enceinte », également au féminin, définit ce qui entoure un lieu pour en délimiter ou en défendre l’accès ? Quel rapport entre la gestation humaine et l’enceinte d’un château-fort ou celle d’un tribunal ? Une partie de la réponse réside dans l’étymologie : « enceinte » est un dérivé du latin « incincta », adjectif qui signifie « entourée d’une ceinture », issu de « incingere » qui associe le préfixe « in » (en), au verbe « cingere » (entourer) qui, en français, nous a donné le verbe « ceindre ». Il convient, cependant, de relever que, pour parler de la grossesse d’une femme, les Latins utilisaient les termes « praegnas » (pleine) ou « gravida » (chargée, lourde, pleine). En français, le premier de ces mots nous a apporté l’adjectif « prégnant », qui signifie « en état de gestation », et qualifie aussi quelque chose qui s’impose à l’esprit. En anglais « pregnant » signifie toujours enceinte ! Le second des ces mots nous a, quant à lui, donné le terme français « gravide » qui, à l’exception du jargon médical, s’applique davantage aux poules sur le point de pondre, ou aux vaches qui vont mettre bas, qu’aux femmes enceintes. A quelle époque le mot « enceinte » a-t-il été adopté par la langue française, aux dépens des deux autres, pour évoquer l’état d’une grossesse humaine ? La question reste sans réponse convaincante ! Il est intéressant de noter que l’expression « tomber enceinte » est parfois critiquée, car associée, péjorativement, à l’expression « tomber malade », la grossesse n’étant évidemment pas une maladie. L’explication réside dans le fait que, grammaticalement, lorsqu’il est suivi d’un attribut, le verbe « tomber » change de sens et prend celui de « devenir ». C’est le cas dans l’expression « tomber amoureux », même s’il est vrai que l’amour, comme la grossesse, peut être une source de douleur, et que l’on peut être « malade d’amour ». Dans notre langue, il existe de très nombreuses expressions, pas toujours très gracieuses, pour évoquer une grossesse : « En cloque », en argot; « en famille » ou « être en balloune », en français canadien, ou encore « apport’ un vent’ dans la case » (« apporte un ventre dans la maison », en créole haïtien, « Avoir un polichinelle dans le tiroir » est, sans doute, l’une de ces expressions les plus connues. L’explication nous vient d’Italie. « Polichinelle » est le nom français de « Pulcinella », un personnage célèbre de la Comedia dell’Arte. Ce nom italien est un dérivé de « pulcino », qui signifie poussin. « Avoir un polichinelle dans le tiroir », c’est donc avoir un poussin dans le ventre, autrement dit un bébé. Enfin, il est piquant de relever qu’en espagnol, mettre enceinte se dit « embarazar ». Emprunté par le français au XVIe siècle, ce mot espagnol, lié à la grossesse, nous a donné le verbe « embarrasser », ainsi que le substantif « embarras »…