Une exposition mixte : peintres romands et icônes byzantines

A la Galerie Indigo, Lausanne, jusqu’à fin février 2021

Pierre Jeanneret | La galerie d’art privée Indigo à Lausanne présente une exposition-vente. Cela dit, il n’est nul besoin d’acheter une œuvre pour la découvrir. Les propriétaires seront de toute manière heureux de votre visite. L’espace est surtout dévolu à une sélection de peintres suisses du 20e siècle. Certains sont plus connus que d’autres.

La pièce maîtresse de l’exposition est sans doute le Nu dans un fauteuil de Jean-Claude Stehli, qui se rapproche de l’esprit de la Nouvelle Objectivité, cette école qui prônait un regard froid, objectif, hyperréaliste sur les êtres et les choses, et dont les représentants en Suisse les plus connus furent les frères Barraud de La Chaux-de-Fonds. Dans la catégorie des natures mortes, on admirera les belles Fleurs dans un vase de Violette Diserens, qui fut professeure de dessin et a laissé un nom. Ernest Hubert, lui, a peint un Quartier de ville aux volumes fortement structurés. Jean-Pierre Schüpbach est particulièrement bien représenté dans l’exposition. Ce peintre, qui eut sa période de renommée, a produit des paysages, des portraits, des affiches et même des sujets de timbres-poste. On appréciera particulièrement son Nu assis de dos, jambes croisées sur fauteuil rouge, ainsi que sa petite toile Arbre par-dessus le toit, certes fortement inspirée par l’œuvre de Van Gogh. Théo Pasche, qui vécut à Oron-la-Ville, a laissé un Portrait de femme qui fait un peu songer à Renoir, et qui traduit une belle maîtrise du pinceau. D’autres peintres encore sont représentés dans ce petit florilège de l’art suisse au 20e siècle. Parmi eux, des figures connues, comme Alexandre Blanchet, Charles Clément et René Francillon.

De superbes copies d’icônes byzantines

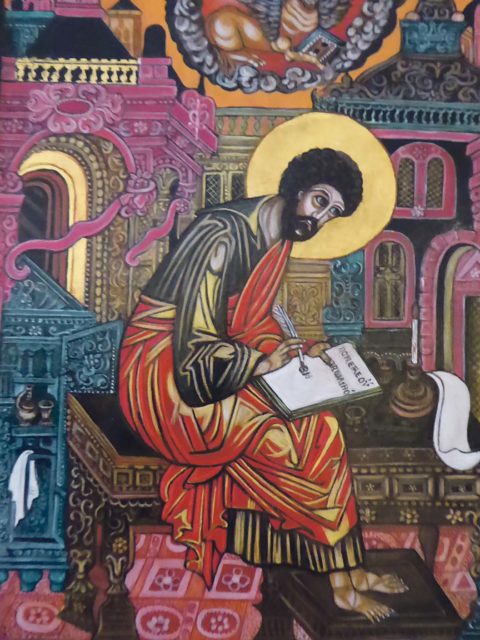

Christiane Amerasinghe dite « Krisha », a été initiée à l’art sacré des icônes. Rappelons que celles-ci, dans la tradition orthodoxe byzantine, grecque ou russe, sont des images saintes, auxquelles on voue un véritable culte et qui sont réputées opérer des miracles. C’est pourquoi, dans les églises orthodoxes, on voit les fidèles s’incliner devant elles en multipliant les signes de croix, et même les baiser. Leur fabrication répond à des règles très précises et empreintes de sacré. L’art byzantin est strictement codifié, les personnages y sont figés, dans une attitude hiératique. Dans l’art russe, les icônes perdent un peu de leur solennité et deviennent plus humaines. Les matières mêmes dont est constituée l’icône sont importantes. Une planche de tilleul, des couleurs faites de pigments végétaux et minéraux, du vinaigre rouge (symboliquement, sang du Christ), du jaune d’œuf, des feuilles d’or pour les fonds.

Christiane Amerasinghe ne se contente pas de copier des icônes, avec un art qui vaut celui des copistes actuels des Météores en Grèce. Comme elle l’exprime elle-même, « mes œuvres sont source d’émotions, de sentiments, de réflexion, de spiritualité ou de transcendance. » On admirera donc un Visage du Christ Sauveur, Le miracle de saint Georges, Saint Luc l’Evangéliste et une très touchante Vierge de tendresse, dont l’original date du 15e siècle.