Au cœur du métier de paysan

Les sols de la région se retrouvent également plus fertiles grâce aux initiatives écologiques

Thomas Cramatte | Alors que les surfaces agricoles n’ont que peu évolué ces 50 dernières années, le métier d’agriculteur a, quant à lui, considérablement changé. Deux fois moins nombreux aujourd’hui, les paysans du district innovent chaque jour pour élaborer des produits de qualité dans le respect de l’environnement.

Evolution

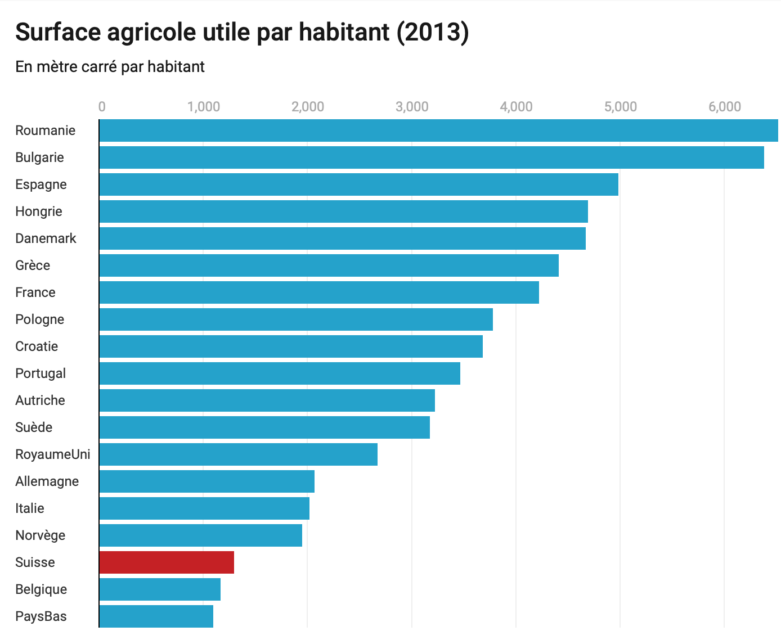

Avec une surface agricole utile d’environ 25% du territoire, la Suisse se place au 17e rang des pays européens par rapport à la surface agricole utile par habitant. « Avec la dernière révision de la LAT (Loi sur l’aménagement du territoire), on sent une volonté de la Confédération de préserver les surfaces agricoles utiles », nous explique un agriculteur du Jorat. Les surfaces agricoles ont certes diminué ces 50 dernières années dans le district, mais pas de manière drastique. La richesse des parcelles agricoles dans la région en fait un patrimoine unique. Un agriculteur peut être propriétaire d’une parcelle à Palézieux-Village et d’une autre à Maracon, par exemple. Grâce à cette diversification, le paysage n’en est que plus varié. Malgré la stabilité des terres agricoles, un élément a pourtant bien changé dans le monde paysan ces dernières décennies.

Fermes et emplois ont diminué de plus de la moitié

Autrefois plus petites et plus nombreuses, les fermes œuvraient en moyenne pour 9.4 hectares. Chaque agriculteur était épaulé par deux travailleurs à plein temps, souvent issu du cercle familial. Au jour d’aujourd’hui, les structures agricoles sont constituées en moyenne de 20 hectares, alors que le nombre d’emplois a quant à lui baissé. Principalement en raison de l’automatisation du métier et des frais de main-d’œuvre élevés, les petites exploitations ont tendance à disparaitre au profit des plus grandes.

Politique

Certains paysans suisses souffrent des accords de libre-échange avec l’Union européenne. « Les standards suisses sont en général plus élevés que les exigences européennes, ce qui fait augmenter les prix des productions helvétiques », nous explique un agriculteur de l’est du district. En résumé, lorsque l’on exporte des denrées alimentaires, il est nécessaire d’adapter la marchandise au prix de nos voisins afin d’être concurrentiel. Cependant, les coûts et les exigences de production sont plus élevés en Suisse. On observe alors un manque à gagner considérable chez les agriculteurs. Hormis ces accords de libre-échange avec l’UE, les exploitations agricoles rencontrent également une perte à l’intérieur de nos frontières. Prenons un exemple bien parlant, le prix du lait: si, par exemple, un litre de lait bio est payé un franc au producteur, les coûts de production s’élèveront entre 80 cts et un franc. « Un manque à gagner se fait ressentir dans les exploitations laitières, mais les accords de libre-échange sont un mal nécessaire »,commente un agriculteur du centre du district. « Car si la Suisse n’exportait pas certaines marchandises, nous souffririons alors d’un surplus de denrées alimentaires ». Pour combler ce manque à gagner au sein des exploitations agricoles, la Confédération a mis sur pied un système de subventions leur venant en aide. Appelés paiement-direct, ces subsides sont distribués en faveur des paysans (selon un cahier des charges bien précis) lors de chaque transaction afin de combler les frais de production.

Le consommateur profite également de ces subventions

La dépendance à un système est souvent perçue comme une infériorité, mais nous profitons tous de ce système. « La Confédération injecte chaque année environ trois milliards dans les paiements-directs, le prix du caddy dans les supermarchés serait doublé si ce système n’existait pas », précise Frédéric Brand, directeur général de l’agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires.

Prise de conscience

A partir de 1990, les cultures bio ont été répertoriées. Depuis, le nombre d’exploitations renonçant aux produits chimiques est en constante augmentation. Nombreuses sont les fermes proposant un système de vente-directe, du producteur au consommateur. L’avantage pour le producteur est de maîtriser toute la filière de ses produits. De la production à la vente, en passant bien sûr par la transformation, celui-ci garantit un suivi de qualité tout en dictant des prix décents lui permettant de vivre. On observe une prise de conscience chez le consommateur, de plus en plus soucieux d’une traçabilité exemplaire ainsi que du respect des diverses lois sur le bien-être animal ou des cultures. De nos jours, on constate au sein du district que de nombreux paysans pratiquent une agriculture raisonnée. Sensibles à l’état des sols, ils ont su s’adapter pour préserver le patrimoine.

Futur

La plupart des agriculteurs rencontrés lors de cette enquête sont optimistes pour l’avenir. Pour eux, il ne fait aucun doute que les paysans ont de plus en plus de cartes à jouer. D’une part au sein du circuit agroalimentaire, et d’autre part dans l’écologie et la durabilité. « Lors de ma maîtrise fédérale, j’ai beaucoup été sensibilité à la durabilité écologique, sociale et économique », relate un agriculteur du Jorat. Le métier d’agriculteur se voit toujours plus facilité grâce aux technologies modernes. La digitalisation a déjà gagné nos contrées et beaucoup de paysans font appel à l’automatisation. Les tracteurs autonomes deviennent de plus en plus abordables et devraient bientôt faire leurs premières apparitions dans le paysage du district. Les sols de la région se retrouvent également plus fertiles grâce aux initiatives écologiques. On observe également un accroissement des microstructures agricoles. Les microfermes offrent à tout un chacun la possibilité de devenir son propre agriculteur, à l’heure où le retour à la terre se fait sentir.

Année décisive

L’année 2020 sera décisive pour les paysans suisses. Entre initiative pour la protection des eaux, nouvelle politique agricole et accord avec les pays d’Amérique du Sud, les défis sont nombreux pour les paysans helvétiques. La dizaine d’agriculteurs rencontrés lors de cette enquête sont tous unanimes: l’agriculture suisse et celle du district sont vraisemblablement prêtes à se tourner vers le futur.