Un demi-siècle pour l’autoroute Vennes-Glion

L’A9 : le chantier infini qui a transformé la Suisse romande

Le tronçon Lausanne-Chexbres a été inauguré en octobre 1974. Un demi-siècle de chantier, diront certains, de prouesses techniques et de bouleversements pour la région, diront d’autres. Entre histoires de pionniers, témoignages d’experts et défis pour l’avenir, retour sur ce ruban de bitume qui continue aujourd’hui d’écrire l’histoire de la mobilité en Suisse. Témoignages.

Imaginez les années 1970 : pas de GPS, pas de drones et encore moins de téléphones portables, c’est dans ces conditions que les géomètres ont établi les lignes de l’autoroute. Equipés de théodolites, des outils de mesure aussi précis qu’exigeants, leur mission consistait à implanter l’ouvrage malgré le relief et les particularités des sols. Ils se souviennent.

2025 – Evolution du trafic – Olivier Floc’hic, responsable communication à l’Office fédéral des routes

Entre 2019 et 2020, le trafic quotidien moyen sur le tronçon Lausanne-Villeneuve est passé de 67’203 à 58’642 véhicules. Une baisse significative que le responsable information et communication de l’OFROU attribue directement à la pandémie et à l’essor du télétravail. « Depuis la fin de la crise sanitaire, le trafic est reparti à la hausse », précise-t-il. « Par exemple, la boucle de comptage de Renens indique qu’entre 2022 et 2023, le trafic autoroutier a augmenté de 1.3 %, atteignant 108’000 véhicules par jour. »

Les chiffres pour 2024 ne sont pas encore disponibles, mais la tendance reste à la hausse : « En analysant les données du rapport sur l’évolution du trafic dans la région lausannoise, on observe qu’en 2023, la moyenne annuelle était de 96’111 véhicules par jour contre 94’644 en 2022, soit une augmentation de 1.6 %. »

Quant aux prévisions pour 2030 ou 2035, l’OFROU reste prudent. « Il faudrait consulter les estimations de l’office fédéral du développement territorial (ARE). Cependant, compte tenu du développement démographique, urbanistique et économique de la région, une croissance de l’ordre de 1 à 1.5 % par an semble plausible. »

Des infrastructures vieillissantes et des travaux continus

Le tronçon Lausanne-Villeneuve, inauguré il y a 50 ans, est régulièrement en chantier. Une nécessité, selon l’OFROU : « L’infrastructure construite dans les années 1950 vieillit et doit être assainie pour assurer sa pérennité et la sécurité des usagers ». Depuis 2011, des interventions s’enchaînent sur différents secteurs. « On peut dire qu’il y a eu des travaux chaque année, avec une pause moyenne de quatre mois en hiver, entre fin octobre et début mars ». Malgré ces interventions fréquentes, l’OFROU estime que le trafic d’évitement n’est pas un problème majeur. « Nous avons pour mandat de maintenir un trafic fluide en maintenant deux voies par sens pendant les travaux. Les fermetures sont limitées au strict minimum. »

Sécurité et congestion : une réalité contrastée

Le tronçon Lausanne-Villeneuve est-il particulièrement sujet aux accidents ? Pas plus qu’ailleurs, selon l’OFROU. « D’après les rapports sur les points noirs des routes nationales, ce tronçon ne figure pas parmi les plus accidentogènes. Cependant, il faut noter que les zones de Lausanne, Lutry et Blonay-Saint-Légier enregistrent une majorité d’accidents aux jonctions avec le réseau secondaire ». L’accidentologie est souvent associée aux embouteillages, mais la corrélation n’est pas automatique. « Un accident entraîne un embouteillage, mais l’inverse n’est pas toujours vrai. »

Quel avenir pour le tronçon Lausanne-Villeneuve

Face aux enjeux climatiques et aux nouvelles formes de mobilité, des mesures spécifiques sont-elles envisagées ? « Un mandat a été confié à un professeur de l’EPFZ pour analyser la mobilité en Suisse en lien avec tous les acteurs du secteur. Nous attendons les résultats avant d’évaluer l’impact sur les infrastructures. »

Quant à un éventuel élargissement du tronçon, la question ne semble pas d’actualité. « Malgré un rejet à 58.6 % lors des votations du 24 novembre, l’élargissement des routes nationales n’est pas à l’ordre du jour. Un passage à trois voies sur certains tronçons n’est donc pas envisagé. »

Franz Weber et Lavaux

Né à Bâle en 1927, Franz Weber s’est illustré en Suisse et en Europe par son engagement sans relâche en faveur de la protection de la nature, des animaux et du patrimoine. Dès 1965, il se fait remarquer en prenant part à des combats souvent précurseurs. Son franc-parler et sa détermination suscitent autant l’adhésion que la controverse, mais son action ne laisse personne indifférent. Parmi ses réussites majeures, on lui attribue notamment l’inscription du vignoble de Lavaux au patrimoine mondial de l’UNESCO. Source : RTS

1974 – Marcel Burnier, ancien géomètre : « L’A9 était un chantier hors norme »

Le Courrier : Quels étaient les principaux défis techniques auxquels vous avez fait face sur le tronçon Lausanne-Chexbres ?

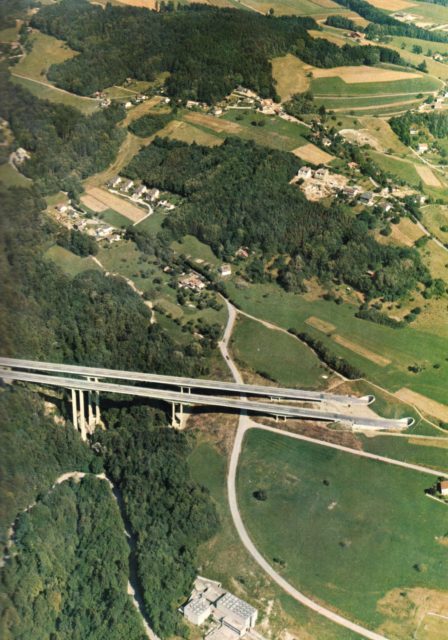

Marcel Burnier : La topographie de Lavaux est loin d’être simple. Entre les pentes raides, les vignobles et les sols meubles, il a fallu composer avec ces paramètres. Prenez le viaduc de Chillon, implanter ses piliers à cet emplacement n’était pas de tout repos. A l’époque, seul le pont ralliant l’île d’Oléron aux terres françaises s’apparente à ce travail. Mais au lieu de l’océan Atlantique, c’est la pente abrupte et le coteau boisé intouchable des environs qui constitue la majeure difficulté. Impossible d’installer une grue depuis les terres, sans oublier que chaque tunnel et chaque pont devaient être interconnecté avant même d’être construit.

Le Courrier : Cela paraît impensable de travailler sans l’aide de grue. Comment avez-vous fait ?

MB : Nous avons fait appel à Barbara (rire). Il s’agissait d’une grue horizontale avançant sur la chaussée. Cet équipement permettait de déplacer des blocs de béton préfabriqués dans des endroits impossibles à atteindre autrement.

Le Courrier : Le tracé à travers le vignoble et la montagne a suscité de vifs débats à l’époque. Que pensez-vous de ces controverses aujourd’hui ?

MB : En tant que géomètre, notre rôle était de respecter les décisions prises au niveau fédéral. Le tracé à flanc de coteau, avec ses tunnels et ses viaducs, était une solution technique et politique. Cela dit, certains compromis ont été nécessaires, comme l’abandon de la bretelle de Corsy, qui aurait eu un impact énorme sur la région.

Le Courrier : Avez-vous une anecdote de la construction de l’A9 ?

MB : Planter le tout premier piquet de mesure pour l’A1 et l’A9 reste des souvenirs marquants. Mais durant la réalisation du tunnel de Glion, la suspicion d’éboulement à l’entrée du côté de villeneuve a également laissé une forte impression. Comme géomètre, nous allions effectuer des contrôles le dimanche car les ouvriers ne travaillaient pas. Il n’y avait donc pas de bruit et de poussière empêchant nos mesures.

Des fissures apparaissent sur la colline en amont des portails. Des gravats jonchent le sol. Nous devons quitter, un par un, immédiatement le tunnel. Dans les jours suivants le glissement de terrain obstrue les entrées. Ouf, il était temps.

Le Courrier : Que ressentez-vous aujourd’hui lorsque vous empruntez l’A9 ?

MB : À l’inauguration, c’était extraordinaire de voir Lausanne et Vevey connectées si rapidement. J’éprouvais une immense fierté d’avoir participé à ce projet. Aujourd’hui, je ne conduis plus, mais chaque fois que je revois le viaduc de Chillon ou les tunnels de Lavaux, je repense aux longues journées de travail passées sur ce chantier hors norme.

Avant l’A9

Au début des années 1960, le trafic routier sur l’axe Lausanne–Villeneuve est totalement engorgé. Causant mauvaise humeur des conducteurs et nombreux accidents. A Montreux, ce sont les habitants qui souffrent dans une ville coupée en deux par la route. La solution : la construction tant attendue de l’autoroute A9. Mais il faudra attendre encore 8 ans de travaux pour une mise en service en 1970 du tronçon Lausanne–Aigle. Source : Notrehistoire.ch

Un tracé qui polarise

La première version de l’A9 avait soulevé une levée de boucliers dans les années 1970. Notamment à Pully, où défenseurs du paysage et habitants partent en guerre contre la création d’une autoroute passant au sud de Lausanne. Les séquelles de ce scénario sont toujours visibles aujourd’hui. On parle bien sûr de la bretelle autoroutière s’arrêtant à Corsy, dans les hauts de Lutry. Initialement, cette bretelle devait descendre jusqu’à la Perraudettaz à Pully-Nord. « Cela aurait impliqué de tailler dans la colline de Belmont, de construire un pont au-dessus de la Paudèze et de toucher à des terrains privés. Techniquement, ça n’aurait pas été simple à réaliser », détaille Marcel Burnier.

En 1973, des mobilisations écologiques, notamment portées par Franz Weber et plusieurs initiatives ont finalement mis fin à ce projet : « Les autorités locales ont réussi ce tour de force, d’éviter ce massacre, et de ne pas couper Pully en deux par une autoroute », expliquait Jean-Pascal Delamuraz interviewé par la Télévision suisse romande. Fils du syndic de Paudex et ancien conseiller fédéral, il était alors municipal à Ouchy à cette période. « Il était impensable de faire passer une autoroute dans ces quartiers construits, aux pieds de bâtiments locatifs, de parcs publics et des écoles. »

Anecdote

Une maison finit dans le tunnel

Une habitation surplombant l’une des embouchures du tunnel de Belmont s’est retrouvée sur la chaussée. Après le percement du tube côté montagne, l’épaisseur du terrain n’était plus suffisante pour soutenir l’édifice. Conscientes du danger, les autorités cantonales avaient racheté la villa afin d’éviter tout risque humain. L’image était saisissante : « Les dalles du jardin étaient tombées sur la chaussée, tandis que les tuiles venaient toucher le haut du tunnel », se remémore Marcel Burnier.

Hermann Fleischer, ancien ingénieur : « Travaux en terrain instable »

Le Courrier : Quel était votre fonction lors de la construction de l’A9 ?

Hermann Fleischer : Je gérais une équipe de 40 personnes. Il s’agissait d’étudier les tracés et de gestion des travaux. C’était en tout cas le cas pour l’A9. A l’époque, le bureau s’appelait « Bureau de construction des autoroutes ». Si aujourd’hui la gestion et l’entretien des routes nationales est du ressort de la Confédération, ce n’était pas le cas à cette époque, puisque c’étaient les cantons qui avaient cette charge jusqu’en 2005.

Le Courrier : Pourquoi la Confédération a exigé ce tracé ?

HF : L’idée de Berne était d’épouser au mieux les tracés des voies ferrées pour la création du réseau autoroutier suisse. Les cantons devaient définir les trajectoires et intégrer au mieux les ouvrages au paysage.

Le Courrier : Quelle a été votre réaction lorsque vous avez découvert le tracé à appliquer ?

HF : En regardant sur la carte, je me suis dit que cela allait être intéressant du point de vue technique. Avec la déclivité et les zones de glissements, le terrain n’était pas le plus propice à accueillir une autoroute. Je voyais cela comme quelque chose de passionnant.

Le Courrier : Est-ce que les oppositions de propriétaires ont influencé le tracé ?

HF : C’était le cas d’un certain Charlie Chaplin. Pour ne pas impacter son terrain, il a fallu décaler légèrement par le nord le passage de l’A9 à la hauteur de Corsier. Avec le recul, je trouve que ce tracé est mieux que la première mouture. Cela a également eu pour avantage d’exploiter un terrain à l’est de la Veveyse comme gravière et de simplifier les travaux. Cela n’a pas changé grand-chose, car il fallait coûte que coûte arriver au tunnel de Glion qui ne pouvait pas être déplacé. C’était une sorte de concours entre le tunnel de Glion, le viaduc de Chillon et le tronçon Chexbres-Vevey.

Le Courrier : Quel souvenir marquant gardez-vous de cette construction ?

HF : Difficile à dire comme ça, je dirais que toute la construction était marquante. Je me rappelle qu’en ma qualité de responsable des ouvrages d’art, il y avait aussi des fondations à faire, notamment dans les terrains instables. Nous collaborions avec monsieur Bercier, géologue à l’université et professeur à l’EPFL. Parfois, nous descendions ensemble avec une échelle à corde dans les puits de fondation des piles des pont pour reconnaître la qualité de la roche.

Entretien avec Pierre Duvanel et Jean-Pierre Mani

Ils ont participé à la construction du tronçon Vennes-Chexbres. Quels souvenirs gardent-ils de ce chantier ? Pierre Duvanel, ancien ingénieur spécialisé en hydraulique

routière, se rappelle d’un projet marqué par l’expérimentation : « Il fallait définir les voûtes où passaient chaque cours d’eau. À l’époque, il existait peu de références en la matière, hormis celles des CFF, qui avaient ouvert la voie à un dimensionnement résistant à une crue centenaire ».

Jean-Pierre Mani, alors agronome, évoque quant à lui l’impression de contribuer à un projet historique : « Quand j’ai commencé en 1968, on m’a dit : « Allons voir les tunnels de Glion. »

À ce moment-là, seuls 100 mètres avaient été creusés. Nous savions que nous participions à l’histoire de l’autoroute. »

La perception de la voiture était différente à l’époque. Comment cela a-t-il influencé la construction de l’A9 ?

Pierre Duvanel se souvient d’une époque où l’autoroute était attendue avec impatience : « Lausanne et Montreux étaient congestionnées, et l’A9 apparaissait comme la solution pour désengorger ces centres urbains. Les gens étaient impatients de rouler sur les routes nationales, et les nuisances sonores n’étaient pas un sujet de discussion. Mais après l’inauguration en 1974, le bruit généré par le trafic est rapidement devenu un problème sur le tronçon Vennes-Chexbres. »

Une aubaine pour la population

« Ce qui est intéressant pour les Communes et les propriétaires privés, c’est la construction de nouvelles routes d’accès par la création de nombreux syndicats d’améliorations foncières (AF) obligatoires comme la liaison du Signal de Grandvaux ou de la gare de Puidoux par exemple. Cela a favorisé l’émergence de quartiers résidentiels et les zones agricoles. Auparavant, il n’y avait que peu de désertes à part d’anciens chemins communaux desservant que moyennement les parcelles privées. Les Syndicats AF ont permis de rétablir, d’une part les propriétés publiques et privées et d’autre part l’établissement de nouveaux plans cadastraux le long de l’autoroute. »

Si c’était à refaire ?

Pour Pierre Duvanel, ancien ingénieur spécialisé en hydraulique routière, un tunnel aurait été une option plus judicieuse :

« Le terrain est particulièrement instable entre Vennes et Chexbres, il a fallu d’ailleurs prendre cela en considération. Un passage souterrain aurait était plus simple à réaliser et sans doute moins onéreux à entretenir. »

3 voies entre Lausanne-Chexbres d’ici 2050 ?

Face aux travaux d’entretien fréquents, un groupe d’ingénieurs de Lutry propose une solution radicale : un nouveau tronçon entre Vennes et Chexbres, plus intégré au paysage et entièrement souterrain. Ce projet, baptisé Alternative 2050, permettrait de construire une autoroute à trois voies sans perturber le trafic actuel. L’ancien tracé, réaffecté, deviendrait un espace public dédié à la nature et à la mobilité douce. Estimé à 1,4 milliard, ce projet

se veut visionnaire et ambitieux.