Les missions protestantes en Afrique étaient-elles racistes ?

A l’Espace Arlaud, à Lausanne, jusqu’au 17 novembre

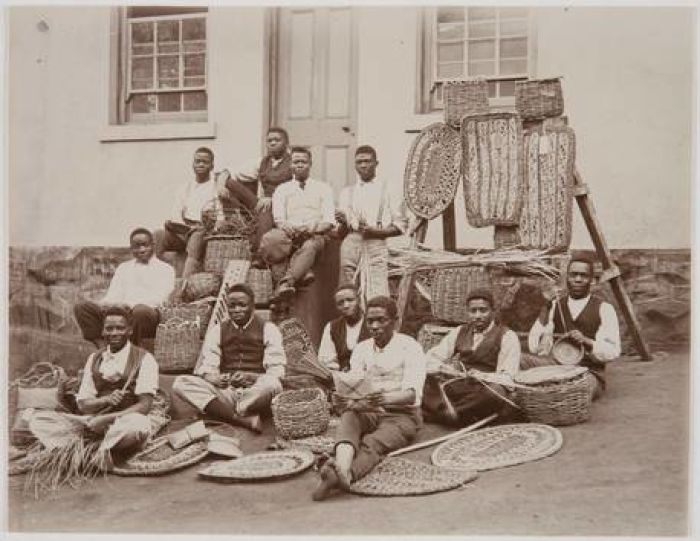

Pierre Jeanneret | Une modeste mais intéressante exposition y répond de manière nuancée. Elle se déroule actuellement à l’Espace Arlaud. Certes critique, mais sans procéder à des condamnations anachroniques, elle est consacrée aux missions protestantes suisses en Afrique. Celles-ci débutent en 1870. Elles sont essentiellement le fait de l’Eglise libre. Cette fracture religieuse, née du mouvement piétiste du Réveil et de la pensée d’Alexandre Vinet, s’opère au milieu du XIXe siècle, et notamment dans le canton de Vaud en 1847. Sans aide financière de l’Etat, l’Eglise libre doit subvenir aux dépenses induites par la volonté d’apporter la Parole divine aux «nègres». Elle y parvient en partie par la vente d’objets de fabrication indigène, dont l’exposition présente un certain nombre d’exemples: paniers, lances en bois, arcs, objets d’art, paillassons en raphia (ce symbole de la propreté helvétique!). Les précieuses photographies rapportées par les missionnaires montrent que les temples bâtis en Afrique adoptent totalement le style occidental, néo-roman ou néo-gothique. Un fait parmi d’autres qui démontre que la civilisation européenne est perçue comme supérieure. Les missions s’ingénient notamment à lutter contre l’influence des «sorciers» (un terme en soi péjoratif), dont on peut voir divers grigris et amulettes aux pouvoirs magiques. Elles bâtissent des dispensaires et hôpitaux, car il faut «soigner les corps pour atteindre les âmes». Pour mieux diffuser l’Evangile, les missionnaires s’attachent à mieux comprendre les peuples locaux. Ils font donc un véritable travail d’ethnologues. De nombreuses pièces rejoindront d’ailleurs les musées d’ethnographie en Occident, dont celui de Neuchâtel aux collections particulièrement riches. Ils étudient également les langues vernaculaires, s’employant à constituer des dictionnaires. Ils traduisent la Bible dans ces langues. Ils s’intéressent aussi à la faune (collecte de papillons), à la flore, rassemblant de multiples exemplaires qui iront aussi aux musées européens. Cet aspect de l’activité missionnaire fut positif. Certes, tout cela ne va pas sans préjugés que l’on pourrait qualifier de racistes, mais qui étaient dans l’air du temps. Les missionnaires utilisent des moyens techniques modernes, en particulier la projection d’images saintes grâce à la lanterne magique, pour impressionner les populations et assurer leur emprise sur elles. Des institutrices suisses enseignent aux filles tant des matières théoriques de base (écriture, calcul) que des activités pratiques, comme le repassage ou des éléments de puériculture. Sans doute cet enseignement était-il très «genré», mais n’en allait-il pas de même en Suisse?… Le but de l’éducation prodigué par les missions était de former des auxiliaires des fonctionnaires et agents coloniaux européens. En cela, on peut dire qu’elles étaient «colonialistes». Mais encore une fois, il est dangereux de projeter sur le passé des conceptions actuelles. Et parfois leurs ouailles échappèrent à leur influence. C’est le cas d’Eduardo Mondlane, éduqué par une mission, mais qui s’en distanciera pour adhérer au FRELIMO mozambicain, mouvement proche du marxisme-léninisme, avant d’être assassiné en 1967. C’est lui qui a eu ces fortes paroles: «Quand les Blancs sont venus dans notre pays, nous avions la terre et ils avaient la Bible; maintenant nous avons la Bible et ils ont la terre.» L’exposition aurait cependant pu mettre davantage l’accent sur ces missionnaires qui, loin de soutenir le pouvoir colonial, s’engagèrent aux côtés des mouvements de libération et notamment contre l’apartheid en Afrique du Sud. En bref, cette présentation vivante, faite d’objets, de photographies, de précieux films des années 1920, d’enregistrements sonores, pose une série de bonnes questions et y répond de façon nuancée. La mission protestante en Afrique était bien «fille de son temps».

«Derrière les cases de la mission», Lausanne, Espace Arlaud, jusqu’au 17 novembre.