La petite histoire des mots

Critique

Les remontrances et les critiques les plus virulentes pleuvent sur les CFF après leur décision d’attribuer une commande de 116 trains à deux étages, pour un montant de 2,1 milliards de francs, à l’entreprise allemande Siemens, et non à la société suisse Stadler Rail. La direction des CFF se défend, avec le soutien du syndicat du personnel des transports (SEV), soulignant que la procédure d’attribution a été scrupuleusement respectée.

Laissons la polémique de côté, pour nous pencher sur le mot « critique » qui, selon son emploi, peut être un substantif, masculin ou féminin, ou un adjectif. Dans le premier cas, au féminin, il désigne un jugement de valeur, le plus souvent négatif, qu’il soit justifié ou non ; mais aussi, dans les deux genres, une personne qui observe et commente les œuvres et les réalisations des autres. L’adjectif qualifie, quant à lui, une situation ou un événement dangereux, relatif à une crise ou de nature à provoquer un changement déterminant.

Le mot « critique » nous vient en droite ligne du grec « kritikós », un adjectif qui veut dire « capable de juger » ou « capable de discerner », lui-même issu du verbe « krinein » qui signifie « juger », « estimer », « choisir » ou encore « décider ». Les Anciens l’utilisaient dans le sens d’examiner la valeur de quelqu’un ou de quelque chose. Ce mot est passé au latin sous la forme « criticus » pour désigner un juge des choses de l’esprit, associé au mot « critica », qui était synonyme de philologie, notamment.

En français, on trouve le mot « critique » dès le XVIe siècle dans son sens latin initial : « art de juger les œuvres de l’esprit » et « jugement porté sur ces œuvres ». Ce n’est qu’un siècle plus tard qu’il prendra un sens dépréciatif en désignant « une action qui consiste à émettre un jugement défavorable », ainsi qu’une personne « qui trouve à redire à tout ». Enfin au début du XIXe siècle, le substantif « critique » fut aussi utilisé pour nommer « l’ensemble de ceux qui font métier de la critique ».

Pour évoquer les critiques contre les CFF, certains journaux ont aussi parlé de « volée de bois vert ». Cette expression est issue de l’usage au XVIIIe siècle de bâtons en bois vert pour infliger des châtiments physiques, le bois souple étant particulièrement douloureux. Au fil du temps, le sens littéral de coups physiques a évolué pour prendre le sens figuré de « réprimandes sévères ».

Dans la presse, il a aussi été question de « levée de boucliers ». Cette seconde expression nous vient de l’Antiquité. Pour dire leur opposition à leurs chefs, les soldats romains manifestaient en levant leur bouclier. L’expression s’est francisée au XVe siècle dans un sens figuré pour définir une vive protestation.

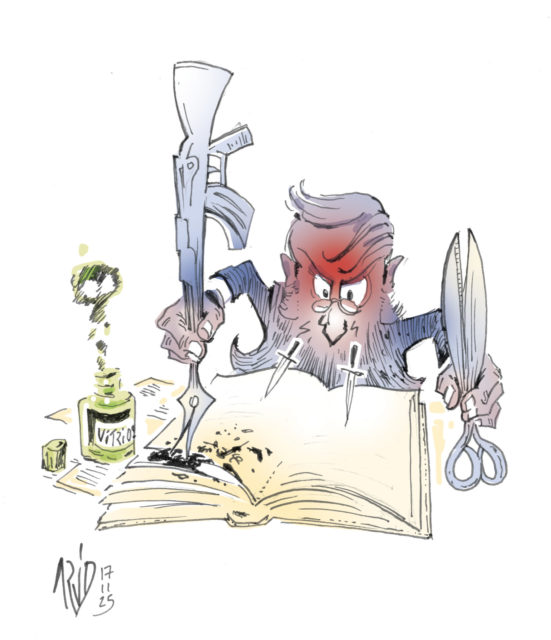

Terminons par cette belle citation du philosophe genevois Jean-Jacques Rousseau, fortement critiqué, tant par ses contemporains que par les générations suivantes pour sa vie privée et pour ses idées jugées subversives ou hypocrites : « La critique est une chose bien commode : on attaque avec un mot, il faut des pages pour se défendre. »