La petite histoire des mots

Cénotaphe

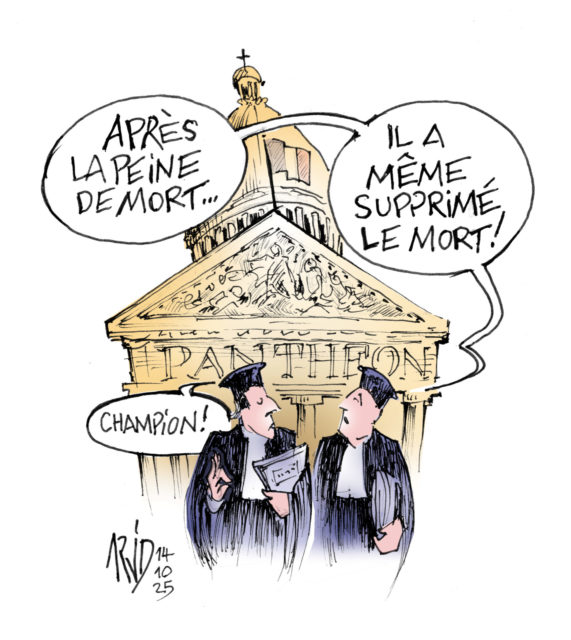

Père de l’abolition de la peine de mort en France, l’avocat et ancien ministre, Robert Badinter est entré jeudi dernier au Panthéon. Son « cénotaphe » a été placé dans le caveau n° 7 de ce haut lieu de la mémoire de la nation française, aux côtés du philosophe et révolutionnaire Condorcet, de l’abbé Grégoire, lui aussi grande figure de la Révolution, et du mathématicien Gaspard Monge, fondateur de l’Ecole polytechnique de Paris.

Le mot « cénotaphe » désigne un monument funéraire élevé à la mémoire d’une personne ou d’un groupe de personnes et dont la forme rappelle un tombeau, mais qui, contrairement à un mausolée, ne contient pas de corps. Le fait est que la dépouille du Robert Badinter repose toujours dans le carré juif du cimetière parisien de Bagneux. Sa tombe a d’ailleurs été profanée le jour même des honneurs qui lui étaient rendus. C’est donc un cercueil vide, enveloppé du drapeau tricolore, qui a été symboliquement conduit au Panthéon.

« Cénotaphe » vient du grec « kenotáphion », composé des mots « kenόs », qui veut dire « vide » et « táphos » qui signifie « tombeau ». Littéralement, ce terme désigne donc un « tombeau vide » qui sert de mémorial, comme les monuments aux morts, les stèles ou les statues commémoratives. Le mot a été emprunté par les Romains sous la forme « cenotaphium ». En français, « sinotaphe » est attesté dès le début du XVIe siècle.

On trouve des formes de cénotaphes dès l’Antiquité. Les Grecs et les Romains, notamment, en érigeaient pour honorer les soldats morts au combat et dont les corps avaient été perdus ou inhumés là où ils étaient tombés. Ces monuments avaient un rôle de mémoire et permettaient au peuple de se recueillir et de rendre hommage à ses héros, là où il n’y avait pas de sépulture. Cette pratique a traversé les siècles jusqu’à devenir de nos jours une forme reconnue de monument funéraire, érigé à titre individuel, comme le cénotaphe de Robert Badinter, ou collectif, comme celui d’Hiroshima, dans le Parc de la Mémoire de la Paix.

Le mot « cénotaphe » n’est pas d’un usage très courant et sa définition prête parfois à confusion. Même le grand Balzac s’y est laissé prendre. Dans son roman Ferragus, chef des Dévorants, il écrit : « Il est impossible de juger la religion catholique apostolique et romaine, tant que l’on n’a pas éprouvé la plus profonde des douleurs, en pleurant la personne adorée qui gît sous le cénotaphe. » Ben non ! Sous un cénotaphe. il n’y a personne.

Dans ces lignes, Balzac confond manifestement « cénotaphe » et « catafalque ». La confusion est pardonnable, ces mots, assez proches par la forme, désignant tous deux des monuments funéraires. Le « catafalque », cependant, est une estrade décorée sur laquelle, pendant une cérémonie funèbre, on place le cercueil d’un mort.

« Catafalque » nous vient de l’italien « catafalco » qui signifie « échafaud ». Il est dérivé du latin vulgaire « catafalicum », un terme composite associant le grec « katá », qui veut dire « en bas », et le latin classique « fala » qui désigne une tour de défense en bois. Tout comme l’échafaud qui lui a donné son nom, le catafalque est un plancher surélevé en bois. Sur le premier, on arrive vivant et on repart mort, alors que sur le second on arrive déjà mort… Juste une question de nuance !