La petite histoire des mots

Requin

Le film culte de Steven Spielberg, « Les Dents de la mer » (« Jaws » ou « Mâchoires », en anglais) vient de fêter son cinquantième anniversaire. Sorti le 20 juin 1975, il raconte comment un grand requin blanc, qui chasse et dévore les baigneurs, crée une psychose dans une petite station balnéaire du Massachussetts, sur la côte atlantique des Etats-Unis. On estime que ce film, qui a terrorisé des millions de spectateurs et rapporté plusieurs centaines de millions de dollars, a révolutionné l’industrie du cinéma, car considéré comme le premier des grands blockbuster hollywoodiens.

Pour désigner ces grands poissons cartilagineux, essentiels à l’équilibre des océans et aujourd’hui menacés de disparition, le mot « requin » apparait dans notre langue dès le début du XVIe siècle. Mais d’autres graphies disputent à l’époque celle qui nous est désormais familière, comme « requien » « rechien » en encore « requiem ». Se basant sur cette dernière forme, au XVIIe siècle, le philosophe Pierre-Daniel Huet écrivit : « Ce poisson très dangereux est ainsi nommé parce que, quand il a saisi un homme, il ne lâche jamais sa prise et il ne reste plus qu’à faire chanter le requiem pour le repos de l’âme de cet homme-là. »

A vrai dire, cette explication est aujourd’hui jugée fantaisiste. Bien que l’étymologie du mot « requin » reste incertaine, les étymologistes modernes pensent qu’il est plutôt issu du dialecte normand ou picard « quin », qui veut dire « chien », les requins étant communément appelés « chiens de mer ». Au terme « quin » serait venu s’ajouter le préfixe intensif « re- ». Il faut savoir que dans l’Antiquité, les Grecs et les Romains qualifiaient déjà ces squales de « chiens » ou de « chiens marins ». Selon une autre explication, notre « requin » serait un dérivé de l’ancien français « reschin » qui veut dire « grincheux », dérivé du verbe « reschignier » qui signifiait « ruer », en encore « montrer les dents en grimaçant ».

Les langues européennes utilisent des mots très différents pour désigner les requins. Les Anglais appellent les squales « shark », un terme qui serait issu, comme le verbe « to search » (chercher), d’un vieux verbe signifiant « rôder en quête d’une proie », issu lui-même du vieux français « cherquier » (chercher). Les Espagnols l’appelle « tiburón », dérivé sans doute du terme amérindien « tuperu ». Pour les Allemands, un requin est un « Hai » ou un « Haifisch », apparenté à l’islandais « haki », allusion à la forme en harpon de la nageoire dorsale de ce prédateur marin. Les Italiens l’appellent « squalo » ou « pescecane » (poisson chien), etc. Une telle dispersion étymologique rend l’origine du terme requin difficile à cerner.

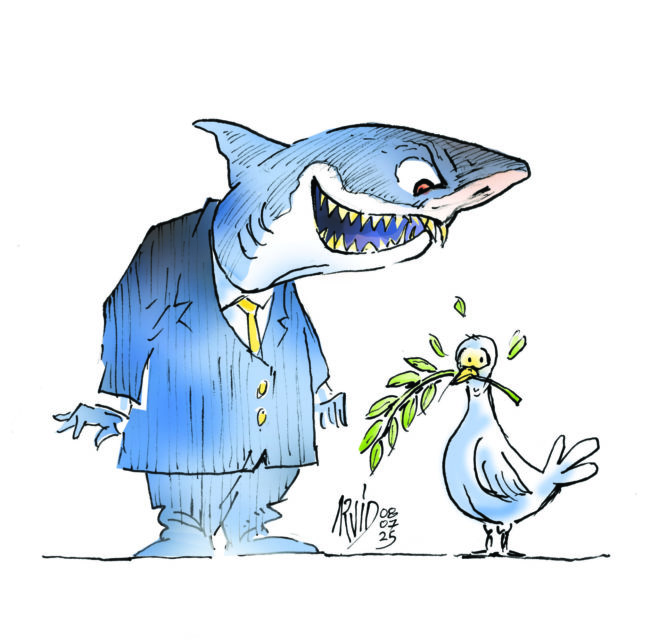

L’expression « requin de la finance » qualifie un financier agressif et sans scrupule. Elle remonte au début du XXe siècle, à l’âge d’or de la spéculation. Elle a manifestement été empruntée à l’expression américaine « loan shark » (requin des prêt) utilisé par la presse pour dénoncer les individus proposant des prêts à des taux exorbitants. Le terme « requin », pour qualifier une personne outrageusement cupide, apparaît pour la première fois dans l’édition de 1935 du dictionnaire de l’Académie française. Il reste plus que jamais d’actualité !