La petite histoire des mots

Hécatombe

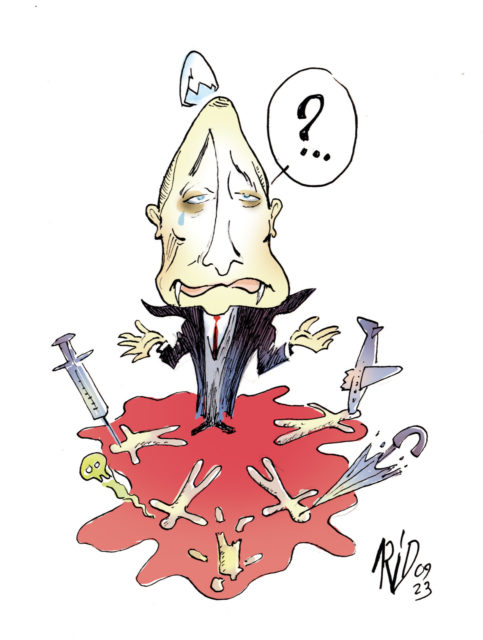

L’information a été largement reprise par les médias anglo-saxons : vendredi dernier, deux semaines après le crash de la sonde lunaire lancée par la Russie, Vitali Melnikov, un scientifique russe expert en mission spatiale, est subitement mort, officiellement après avoir mangé des champignons vénéneux. Ce décès intervenant après celui « accidentel » d’Evgueni Prigojine, le chef de la milice Wagner, et celui d’une vingtaine d’oligarques et de responsables politiques, victimes de suicides, d’empoisonnements ou de chutes malencontreuses, depuis le début de la guerre en Ukraine, certains observateurs avertis parlent désormais d’une étrange « hécatombe » pour évoquer cette série noire dans les milieux proches du pouvoir russe.

De nos jours le mot « hécatombe » désigne une effusion de sang ou un massacre. Par extension, il peut aussi s’appliquer à des pertes non létales, comme celles concernant les blessés de la route, ou même à un nombre élevé d’échecs. Par exemple, on peut dire ou écrire « une hécatombe de candidats » recalés à un examen ou « une hécatombe de favoris » lors d’une épreuve sportive.

Ce terme nous vient en droite ligne du grec « hekatómbê », qui associe les mots « hekatón », qui signifie « cent », et « boũs », qui veut dire aussi bien « bœuf » que « vache ». Dans la Grèce antique, à Athènes notamment, on célébrait chaque année la fête des Panathénées, une cérémonie religieuse en l’honneur de la déesse Athéna, au cours de laquelle cent bœufs étaient sacrifiés. Le coût de ce sacrifice étant extrêmement élevé, les Grecs firent progressivement évoluer ce rite : plutôt que cent bœufs, ils se contentèrent de n’en tuer que quelques-uns, ainsi que d’autres animaux de moindre valeur.

Du sacrifice de cent bœufs, le sens du mot « hécatombe » finit ainsi par s’étendre à toute notion de sacrifice. Au VIIIe siècle av J.-C, Homère, dans l’Illiade, parlait déjà d’une hécatombe de douze bœufs et d’une autre de cinquante béliers. Le terme fut ensuite emprunté par le latin avant de faire son apparition dans la langue française XVIe siècle. On le trouve notamment, dans son sens originel, dans des textes du poète et chroniqueur Jean Lemaire de Belges, célèbre en son temps pour avoir défendu la légende des origines troyennes des Francs. Ce mythe, apparu au VIIe siècle, sur le modèle de la légende antique de la fondation de Rome par les exilés troyens, fut couramment utilisé en France jusqu’à la seconde moitié du XVIe siècle. Pour en revenir à « hécatombe », C’est à partir du XVIIe siècle qu’on commença à l’employer pour désigner le massacre d’un grand nombre de personnes.

Pour terminer sur une note légère, signalons qu’ « Hécatombe » est le titre d’une truculente chanson de Georges Brassens, initialement parue sur 78 tours, en 1952. Elle raconte une violente querelle mettant aux prises une bande de mégères sur un marché de campagne. L’histoire commence en ces termes : « Au marché de Briv’-la Gaillarde – A propos de bottes d’oignons – Quelques douzaines de gaillardes – Se crêpaient un jour le chignon… »