Exposition – La mer, ses dangers, ses attraits, notre relation avec elle

Musée cantonal des Beaux-Arts, Lausanne, jusqu’au 12 janvier

Rappelons d’abord que son titre s’inspire du cri « Thalassa ! Thalassa ! », poussé en 400 av. J-C par une troupe de mercenaires grecs lorsqu’elle aperçut la mer Noire, après une longue errance en Asie mineure. Ce qui signifiait la possibilité de retrouver sa patrie.

Malgré son appellation très (trop ?) ambitieuse, l’exposition se cantonne à l’art occidental. Tant pis pour les artistes japonais, comme Hokusai et sa Grande Vague de Kawanaga ! Et surtout, elle se borne à la période allant du XIXe siècle à nos jours. Les fresques crétoises, les mosaïques romaines, notamment celles du Bardo à Tunis, avec leurs magnifiques représentations de poissons et autres animaux marins, de même que les innombrables toiles hollandaises consacrées aux batailles navales du XVIIe siècle, en sont donc complètement absentes. Mais admettons ces choix initiaux, même un peu réducteurs.

La première salle nous rappelle que la mer, avant d’attirer tardivement les foules sur les plages, a longtemps été considérée comme hostile. En témoigne la belle série de tableaux de Louis Ducros et montrant la forteresse de Malte en 1800-1801, surplombant des vagues tumultueuses. De surcroît, elle protégeait contre un autre ennemi potentiel, une marine étrangère. Cette œuvre inaugure la période romantique, avec son goût du sublime. Quant au Classicisme, il recourt volontiers à la mythologie grecque. Cette passion pour une Antiquité fantasmée, à travers des toiles de style un peu froid, nous paraît certes aujourd’hui assez dépassée. On observe un net changement dans la deuxième partie du XIXe siècle, avec les Impressionnistes… hélas bien absents de l’exposition. Certes, le public en aura eu son lot avec les magnifiques expositions de l’Hermitage à Lausanne et de la Fondation Gianadda à Martigny. Puis ce sont les débuts du tourisme balnéaire, stimulé par l’essor des chemins de fer sous le Second Empire. Ce tourisme est d’abord réservé à la noblesse et à la haute bourgeoisie. Comme on le voit dans la toile de René-Xavier Prinet La Plage de Cabourg (1910), où l’on croit retrouver, en robe élégante et en costume pour les messieurs, des personnages de Marcel Proust, qui a lui-même beaucoup fréquenté cette station de Normandie. Notons que l’on tournait alors le dos à la mer, on ne se plongeait pas, pudeur aidant pour les dames, dans ses eaux réputées dangereuses. Il faudra encore bien du temps, notamment avec la vogue de l’hygiénisme et les congés payés du Front populaire, pour que l’on s’y baigne, et bientôt en masse. La plage et la nage seront alors considérées pour leurs vertus et la détente qu’elles offrent.

L’humanité a été longtemps apeurée par les profondeurs marines, que l’on ne connaissait pas et que l’on croyait remplies de monstres et de sirènes. Mais Jules Verne passionne le public avec son roman Vingt mille lieues sous les mers (1869-1870). L’exposition en montre de belles illustrations. On invente aussi le scaphandre, et les animaux sous-marins (étoiles de mer, poulpes, coquillages, etc.) commencent à fasciner. Le MCBA en présente, conjointement aux objets artistiques, de nombreux spécimens issus du Musée cantonal de géologie. Un dialogue donc entre les arts et les sciences. Une partie, brève mais originale de l’exposition, est consacrée à l’influence des thèmes marins sur l’Art nouveau, qu’il s’agisse de tissus décoratifs ou de vases en verre de Lalique. On poursuit avec le Symbolisme, suivi par quelques œuvres surréalistes. Relevons un tableau de 1894-95 qui nous change des habituelles sirènes et autres ondines (créatures hybrides, moitié femmes-moitié poissons), celui de Paul-Albert Steck : il montre Ophélie, qui dans Shakespeare se suicide par amour pour Hamlet : elle n’est pas représentée morte, mais s’enfonçant dans l’eau en une sorte de tournoiement extatique.

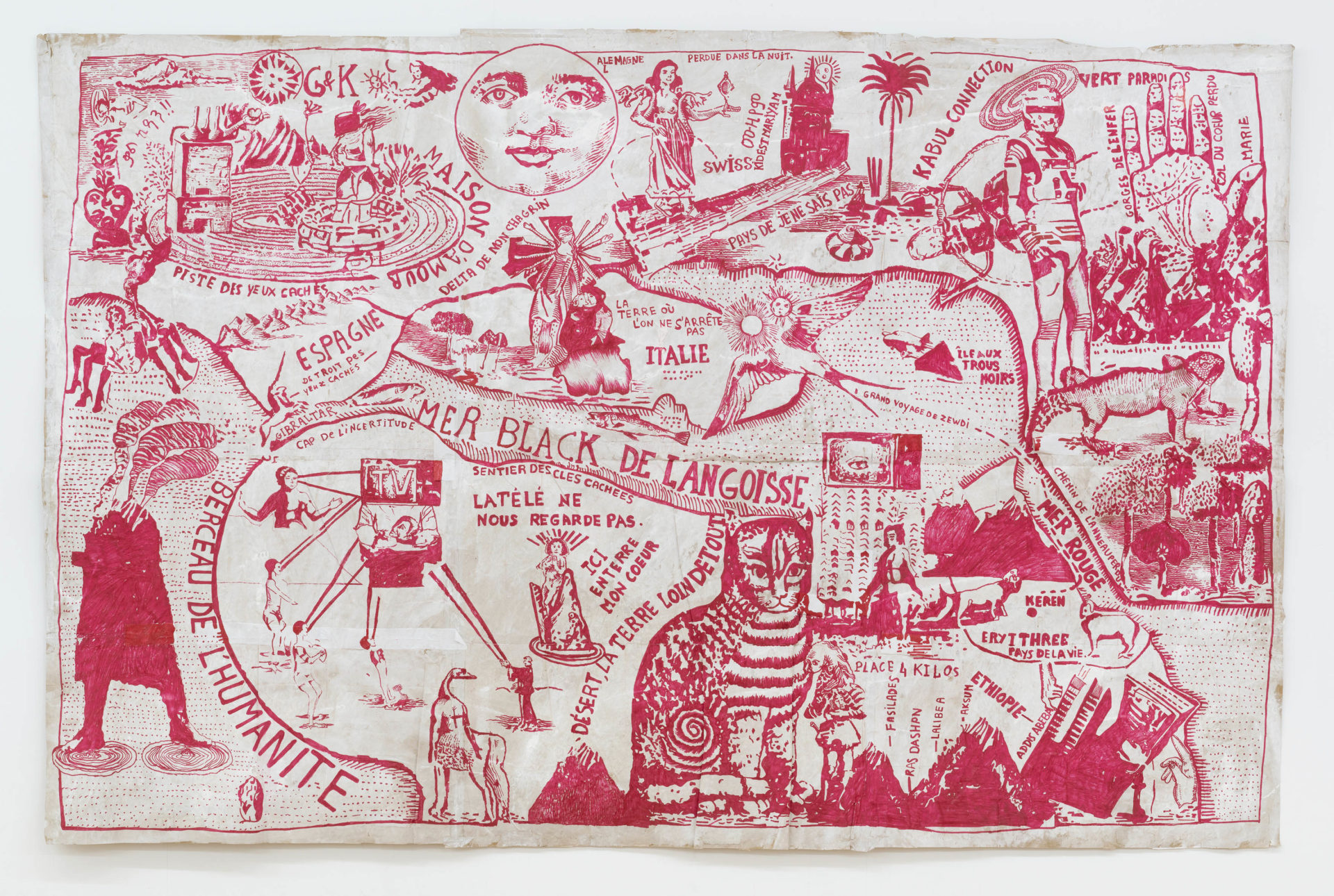

Le deuxième étage est dévolu aux oeuvres contemporaines, avec un accent mis sur les drames endeuillant la Méditerranée : il s’agit bien sûr des trop nombreuses noyades de migrants. On ne peut donc plus seulement considérer les plages et la mer et comme un espace de loisir et de sport, mais aussi comme le lieu d’une terrible tragédie humaine. Dans ce deuxième espace, on portera une attention particulière au grand triptyque Cartographie des merveilles (2020), réalisé par François Burland avec l’aide de jeunes migrants : elle illustre leurs attentes sur l’Europe, leurs rêves, leurs illusions, souvent leur déception. C’est un poignant témoignage sur une tragique réalité de notre temps. Elle avait déjà été présentée à la Ferme des Tilleuls à Renens.

Enfin une dernière salle, qui vaut à elle seule la visite, réconciliera tous les avis. Une immense installation intitulée Profondeurs présente le travail collectif de 4000 femmes du monde entier. Elle nous montre de véritables forêts de coraux multicolores. C’est une prouesse technique débordant d’imagination !

Au terme de cette exposition surtout historique et réflexive, notre légère frustration provient des lacunes évoquées plus haut, et du fait que l’aspect enchanteur des infinis horizons marins, de leurs luminosités, des bonheurs qu’ils procurent, apparaisse peu. Comme le chantait le regretté Michel Bühler : « Rasez les Alpes qu’on voie la mer ! »

« Thalassa ! Thalassa ! L’imaginaire de la mer », jusqu’au 12 janvier 2025

Musée cantonal des Beaux-Arts, Plateforme 10, Lausanne