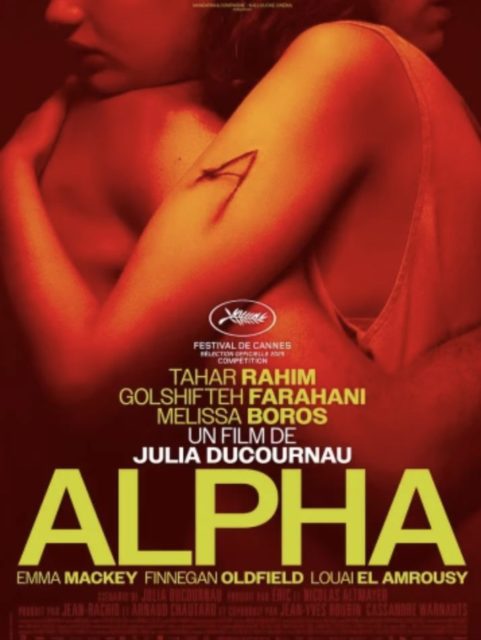

Cinéma – « Alpha » de Julia Ducournau ne laisse pas de marbre

Après « Titane » (qui lui avait valu une palme d’or), le nouvel opus de Julia Ducournau raconte comment les non-dits familiaux condamnent les générations suivantes. Présenté – et boudé – à Cannes cette année, « Alpha » est une traversée de deux heures de body horror, certes cauchemardesque mais qui propose une transposition inventive du traumatisme collectif du sida.

La peau de l’oncle

Une terre qui se craquèle laisse place à une peau meurtrie : celle d’Amin (Tahar Rahim), héroïnomane dont les bras sont ponctués de traces de piqûres. Stylo en main, une petite fille relie les perforations comme si la peau de son oncle était la page d’un cahier de jeu pour enfant. Scène suivante, peau toujours : celle d’Alpha désormais âgée de treize ans, qui se fait malgré elle tatouer lors d’une soirée un peu trop arrosée. On l’aura dès lors compris, ce n’est pas avec Alpha que Julia Ducournau rompt avec son habitude de mettre les corps – de ses personnages comme de son public – à rude épreuve. Par cet aspect comme par celui d’une épidémie menaçant les individus de voir leurs peaux se durcir jusqu’à devenir de marbre, le film propose une expérience sensorielle dérangeante qui met en jeu nos enveloppes charnelles. De ces deux scènes inaugurales de corps percés, le récit se déploie en deux temporalités : celle des années 80, aux images orangées, et celle d’une dizaine d’années plus tard, que l’on distingue par la froideur bleuâtre des lumières. Tant dans l’une que dans l’autre, l’épidémie menace. Toussotant ce qui s’apparente à de la poussière de cailloux dans un hôpital bondé, les corps se mettent à ressembler à des statues.

Nièce et oncle en larmes

Dans ce contexte inquiétant, la mère d’Alpha n’est pas ravie de savoir que l’on vient de planter une aiguille sale dans le bras de sa fille. Alors que l’angoisse monte dans le foyer monoparental, l’oncle d’Alpha – qu’elle a oublié depuis la scène du stylo – vient squatter la maison et même s’installer dans sa chambre. Progressivement, le toxicomane et la jeune adolescente se mettent à se ressembler, à partager des crises musculaires et des pleurs au creux de la nuit, jusqu’à une scène magnifique ou nièce et oncle laissent couler leurs larmes sur l’épaule de l’autre, comme pris ensemble dans une malédiction dont on peine alors encore à connaître le nom. S’il est dur de saisir ce qui se passe réellement dans le film avant la fin, tout détonne : au présent bleu des treize ans d’Alpha, le jeu des protagonistes sonne étrangement faux, comme dans un rêve plein d’échos. Dans l’absurdité ambiante, les dialogues soudainement hyper réalistes surprennent voire font rire. Or c’est dans ces dissonances que se cache la création d’un film OVNI, qui s’autorise des libertés pour mieux représenter un état de fait historique mais ici détourné.

Transfigurer le sida

Par cette représentation quasi-divine de corps malades, Ducournau transfigure le traumatisme collectif qu’a été le sida à la fin des années huitante pour le ramener à nos imaginaires présents et lui éviter un refoulement collectif. Le geste qu’elle déploie fait dès lors écho à l’histoire qu’elle raconte : celle d’une mère ayant dissimulé à sa fille son traumatisme lié au sida. Le dernier opus de Ducournau est une représentation forte des non-dits familiaux, et du vécu des sœurs et mères courages, qui passent leurs vies à tenter de sauver celles de leur entourage.