Cinéma

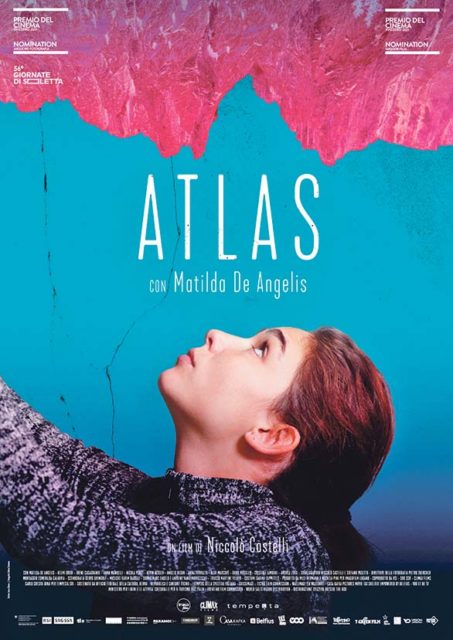

« Atlas » de Niccolo Castelli : images traumatiques

Carré grimpant

Charlyne Genoud | A la première minute d’Atlas, un jeune homme nommé Benni situe en un joli bout de phrase les montagnes tessinoises qu’il escalade : « Au cœur des Alpes, au centre de l’Europe ! » clame-il à Allegra, sa petite amie avec qui il gravit monts et vallées lors de vacances dans leur contrée. Bien vite rejoints par un couple d’ami, le quatuor rayonne de joie, de jeunesse et d’envies. « Peut-être que depuis le sommet de l’Atlas, par beau temps, on voit l’océan » se disent-ils les yeux brillants, se voyant déjà vacanciers, bien loin de leur suisse italienne.

L’après, silence

Bien vite, ces instants de joie sont cependant entrecoupés par des images d’une époque plus tardive. Deux instants se superposent désormais, celui de l’avant et celui de l’après. L’après d’Allegra est fait de solitude et de regards vides, jetés entre autre dans un miroir qui lui reflète un corps couvert de cicatrices. Des premières images du film, il ne reste ni l’entourage amical ni la liberté: Allegra erre tristement chez ses parents, redevenue une enfant qui a besoin de protection. Rester soudés, se serrer les coudes autour de la petite table à manger. Les couleurs sombres du soir révèlent les gestions différentes de la crise que toutes et tous traversent. Le lien aux autres n’est plus possible et Allegra perd pied. « Que sens-tu ? » lui demande sa rééducatrice, « Que veux-tu que je sente » répond la jeune femme apathique, aux émotions inhibées. Qu’arriverait-il si elle les laissait parler ? Quel point de bascule a transformé la fille joyeuse qui grimpait au début du film, en une épave sans mots, dont les traits tirés crient la douleur et le déchirement intérieur ?

Crier si tard le soir

Celui qui nous mènera à ces réponses s’appelle Arad. Ce jeune homme, Allegra l’aperçoit dans un bus et elle le suit, le souffle coupé, en fixant un étui de guitare à moitié plein. Ce qui la met en état d’hypervigilance est en réalité une cithare. Lorsque les doigts de cette homme se posent sur les cordes, les souvenirs d’Allegra réapparaissent, laissant voir au public du film ce qu’il s’est réellement passé entres les deux époques que relatent Atlas. Face à Arad, les sourires émerveillés du public de la fiction, et les yeux d’Allegra pleins de larmes. Yeux vides et absents, yeux dans lesquels défilent les images d’un traumatisme. Un récit de ce fait parfaitement cinématographique. Et la cithare remplace l’arme fatale, réouvre les plaies, alors les comportements s’enchaînent : souffrir alors heurter, être injuste et oublier, finalement, que l’autre souffre aussi. Dans la nuit, l’alcool et la danse, du noir sous les yeux elle parle finalement, en cris stridents uniquement. Sous les mots «ce qui est arrivé» répété par les personnages depuis les premières minutes tristes et grises de l’après, nous avons désormais des images, malheureusement peut-être puisque la subtilité de la suggestion tenait jusqu’ici sans que l’on voie une cuisse ensanglantée.

« Atlas » de Niccolò Castelli, 2021. 88’ – A voir au cinéma d’Oron.

« Mon légionnaire » de Rachel Lang, 2021. 107’ – A voir au CityClub de Pully.

Ve 15.10 à 21h, lu 18.10 à 20h, sa 23.10 à 15h30

La légion étrangère au CityClub de Pully

C. G. | Quand elle parle de la musique de son dernier film devant le public du CityClub de Pully, Rachel Lang raconte qu’elle l’a imaginée en deux temps: une intro et une outro sur Nucléaire de Odezenne, qu’elle intègre sur les images au montage, et entre deux, uniquement des chants militaires chantés directement par les personnages dans le champ. Un drôle de mélange, à l’image de sa propre posture puisque la réalisatrice belge est à la fois cinéaste et légionnaire. Entre ces deux professions, le fossé semble aussi grand que celui séparant la vie civile de la vie militaire des légionnaires, un fossé qu’elle révèle et met en image ce mois dans Mon légionnaire. Le film joue sans cesse sur des parallèles à différents niveaux de sa réalisation pour raconter la vie des légionnaires, et surtout de leurs épouses qui les attendent. Narrer, en somme, une dynamique de couple basée sur une attente inégale, hautement évocatrice à une époque où l’on déconstruit les rapports patriarcaux. Bien que certains aspects semblent être sciemment montrés dans tout leur absurdité, le film qui se veut non politique propose ainsi d’observer sans trancher ce que le monde de la Légion incarne. L’écriture est particulièrement sensible, notamment par la présence de parallèles bien menés. Attristé par exemple par le départ de son père, Paul, environ 6 ans, écrit « j’en ai marre » au stylo rouge sur un mur. Sa babysitter Mika, qui est femme de légionnaire et qui l’aide à réparer sa bêtise en repeignant le mur, se fait juste après tatouer « mon légionnaire » sur le bas du dos. Côte à côte au niveau du scénario sont ainsi révélées les tentatives

d’inscription de ceux et celles qui restent, ceux et celles qui subissent les choix « courageux » et « pour la patrie » des légionnaires. Si l’aspect politique manquera à certain.e.s, son absence permet d’autres choses, notamment une lecture large plutôt qu’orientée.