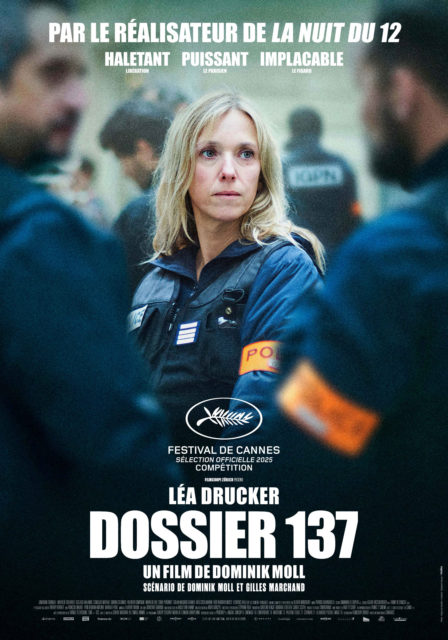

Cinéma – « Dossier 137 » de Dominique Moll

En pleine période gilets jaunes à Paris, Stéphanie travaille à l’IGPN, la police des polices. Avec le dossier 137, elle enquête sur le tir de LBD d’un policier ayant mutilé un jeune manifestant venu d’un petit village à deux heures de la capitale.

Déplier les mots et les situations

Nos voisin·e·s français·e·s usent globalement plus que nous de sigles et d’acronymes. Rien que pour résumer le nouveau film de Dominique Moll, il faut sortir les dictionnaires, afin de déplier les mots que les raccourcis tendent à écraser: Stéphanie (Léa Drucker) travaille à l’IGPN, l’Inspection générale de la Police nationale, et enquête sur le tir d’un LBD, Lanceur de balles de défense. Quand les mots sont inlassablement raccourcis en une suite de lettres et répétés, ils peuvent finir par perdre leur sens, s’aplatir. Quand les situations dramatiques de violences policières se répètent, c’est la démocratie qui perd le sien. Avec «Dossier 137», Dominique Moll prend le temps de démêler ce nœud, et d’exposer avec précision les fils qui constituent un problème brûlant de la société contemporaine, tant en France qu’en Suisse comme en témoignent les récentes situations de violence policière à Lausanne.

Un corps au cœur du conflit

Si nous entamons cet article par le langage, c’est qu’il est un des hauts lieux de la précision presque chirurgicale de Dominique Moll. Basés sur des mois d’observation assidue de l’IGPN, ses dialogues expriment par leur champ lexical singulier la réalité d’un monde sinon inaccessible. L’environnement des fonctionnaires est montré en mots et en formulation froides, au rythme staccato de tournures de phrases qui se veulent objectives. Alors que les phrases impersonnelles s’enchaînent, c’est paradoxalement une forme de poésie qui se déploie: celle d’humains tentant de l’être le moins possible pour rester impartiaux. Ce qui se révèle dans le langage est ainsi au cœur de l’histoire de Stéphanie, tiraillée entre son travail à l’IGPN, son empathie pour ses ancien·ne·s collègues policier·ère·s, son soutien aux gilets jaunes et ses origines rurales. En empilant dans un personnage des sentiments aussi contradictoires, Dominique Moll permet d’incarner le conflit au sein même d’un corps physique.

Le point de vue d’une ancienne policière de Saint-Dizier

Puisque le cinéma est une affaire de point de vue, celui d’une ancienne policière placée en première ligne, désormais responsable de condamner d’autres policier·ère·s, est aussi complexe que passionnant et documenté. Il permet de représenter ce qui semble impossible: une forme de réconciliation entre des points de vue opposés. Comme récemment dans «L’intérêt d’Adam» de Laura Wandel, Léa Drucker excelle dans l’incarnation d’un personnage tiraillé entre sa fonction et ses émotions. Par la mise en fiction d’observations du monde réel, Dominique Moll amène dans le récit d’enquête une multitude d’autres problématiques fondamentales pour la compréhension de ce milieu. D’une part, la question du genre est clairement abordée par ce personnage féminin qui travaille à l’IGPN pour les horaires stables qui lui ont permis d’allier carrière et vie de famille. Le rôle de tampon, le sale boulot que personne ne veut faire dans le milieu policier, est comme ailleurs celui laissé aux femmes. D’autre part, les tensions entre Paris et les territoires sont clairement abordées par le film, par le personnage du manifestant mutilé et de sa famille venue militer et visiter la capitale.