La petite histoire des mots

Impôt

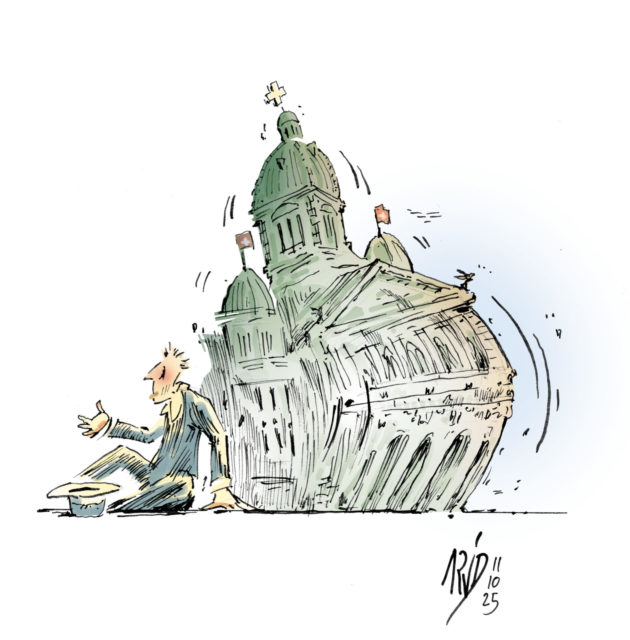

Les Suisses paient trop d’impôts sans même le savoir ! C’est la conclusion du groupe de réflexion « Avenir Suisse » largement répercutée par la presse, la semaine dernière. Entre 2010 et 2023, les contribuables auraient ainsi versé quelque 20 milliards de francs de trop dans les caisses de l’Etat. Selon les auteurs de cette étude, les progrès économiques et la croissance de la productivité, ont entraîné une hausse des salaires réels, faisant « injustement » passer toute la population suisse dans des classes d’imposition plus élevées, aux dépens surtout des revenus les plus modestes.

L’occasion nous est ainsi donnée de nous pencher sur l’origine du mot « impôt », attesté dans notre langue, dès le XVe siècle, dans diverses ordonnances, notamment royales, sous la forme « impost », avec le sens fiscal que nous lui connaissons de nos jours.

Ce mot a fini par remplacer les nombreux termes qui définissaient les impositions médiévales : la « taille », une redevance arbitraire imposée par le seigneur selon ses besoins – d’où l’expression « taillable à merci » ; la « dîme », impôt religieux prélevé sur la production agricole, dont le nom est issu du latin « decima », car elle représentait en théorie un dixième des récoltes ; la « gabelle », une taxe sur le sel ; le « cens », un impôt foncier, ou encore la « corvée », une contribution en travail obligatoire. La liste est loin d’être complète…

N’en déplaise à ceux qui, à raison d’ailleurs, nous rappellent que le consentement à l’impôt est un des fondements de la démocratie représentative et du régime parlementaire moderne, le mot « impôt » dérive directement d’un terme qui suppose l’usage de la contrainte, voire celui de la force. Il est en effet un dérivé du latin « imponere », qui signifie et nous a donné « imposer ».

Aujourd’hui, le verbe « imposer » ne désigne pas seulement le fait d’établir un impôt, au sens dérivé, mais aussi, au sens propre, l’action de forcer quelqu’un à faire quelque chose contre son gré, en l’occurrence à mettre la main à la poche en grinçant des dents… Il est aussi amusant de noter qu’autrefois, en français, le percepteur des impôts était appelé un « imposteur ». Ce terme, qui n’avait rien de péjoratif, a fini par désigner quelqu’un qui agit par tromperie.

Dans plusieurs cantons, ceux de Fribourg, de Neuchâtel, du Valais ou du Jura, par exemple, la taxation et la perception des impôts sont confiés à un « Service des contributions ». Le mot « contribution », intimement associé à « contribuable », désigne innocemment la part de chacun pour une dépense commune. Mais à y regarder de plus près, on découvre que ce mot anodin est un dérivé du latin « contributio », issu de « tributum », un terme qui désignait le tribut cruel que Rome imposait par la terreur aux peuples vaincus… « Vaevictis ! »

Comment, en guise de conclusion, ne pas resservir cette magnifique citation de l’ancien président français Georges Clémenceau qui, déjà au début du siècle dernier, déclarait : « La France est un pays extrêmement fertile : on y plante des fonctionnaires et il y pousse des impôts. »