La petite histoire des mots

Santé

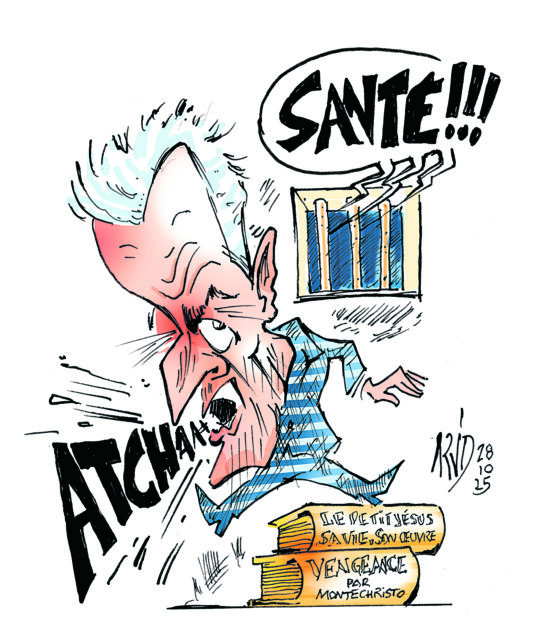

En attendant que la justice statue sur sa demande de mise en liberté, l’ancien président français Nicolas Sarkozy reste enfermé, sous bonne garde, dans une cellule spécialement aménagée pour lui dans la prison parisienne de la Santé. Mais pourquoi cet austère établissement pénitentiaire bâti au XIXe siècle porte-t-il un nom qui évoque le bien-être physique et mental ?

Un peu d’histoire ! Le nom de la « Prison de la Santé » est un héritage de la « rue de la Santé » sur laquelle elle fut construite, en 1867, selon des normes très modernes pour l’époque. La rue, quant à elle, tenait son nom d’un « Enclos de la Santé » destinés à accueillir… des pestiférés ! Il avait été bâti au XIIIe siècle sur l’ordre de Marguerite de Provence, reine de France et veuve de St-Louis. D’autres établissements furent ensuite construits dans le quartier, pour y accueillir des malades, notamment après la pandémie de peste de 1606.

Venons-en maintenant à l’étymologie du mot « santé » qui désigne l’état de fonctionnement normal et régulier, sur le plan physiologique, d’un organisme vivant, notamment pour les êtres humains. Il nous vient en droite ligne du latin « sanitas » qui veut dire « santé du corps et de l’esprit ». Ce mot latin est lui-même issu de « sanus », qui signifie « sain » ou « bien portant ». Ce terme a traversé les siècles, sous différentes formes, selon les époques.

En vieux français, il est attesté sous la forme « sanitad » dès la fin du Xe siècle pour évoquer le bon état physiologique d’un être vivant puis, presque simultanément sous la forme « sanctet ». C’est au milieu du XIIe qu’il prit celle que nous lui connaissons de nos jours. Cinq siècle plus tard, lorsqu’on levait son verre en bonne compagnie, on avait déjà pris l’habitude de déclarer « A vos santez ! ». Cette formule était sans doute antérieure… Mais son origine se perd dans la nuit des temps.

On sait seulement que les Grecs et les Romains « trinquaient » déjà en l’honneur des dieux ou des défunts, en levant leur verre en guise d’offrande. Ce geste était d’abord un rite religieux. Au Moyen-Âge, en entrechoquant leurs verres, les buveurs faisaient en sorte que leurs boissons se mélangent un peu, pour décourager les empoisonneurs. De plus, l’usage voulait que les convives se regardent droit dans les yeux pour y déceler une éventuelle malveillance.

Il est intéressant de noter, à l’instar d’Odon Vallet, un expert français en sciences des religions, que, contrairement au français, les langues germaniques ont gardé la trace d’une santé à la fois corporelle et spirituelle. C’est ainsi que l’anglais accorde une origine commune à trois notions : le sain (healthy), le saint (holy) et l’entier « wholly », issus de l’anglo-saxon « hàl » qui signifie à la fois « entier » et « sans défaut ».

L’allemand conserve aussi cet apparentement entre le sain (heil) et le saint (heilig). Cet apparentement apparaît de façon plus nette encore entre le sanatorium (Heilanstalt) et le Sauveur (Heiland). C’est peut-être cette très vieille proximité avec l’allemand qui fait qu’en Suisse romande, lorsque quelqu’un éternue, on lui dit « Santé ! », alors qu’en France on lui dira plus volontiers « A vos souhaits ! ». Mais c’est une pure spéculation…