La petite histoire des mots

Patron

A en croire certains sondages, et de nombreux témoignages entendus sur les médias hexagonaux, pour rembourser le dette abyssale de l’Etat français, il suffirait de mettre la main à la poche des « riches » et des « patrons ». Contrairement à la Suisse, où la réussite et la richesse ne suscitent que peu ou pas de jalousie ou d’aigreur, en tout cas sur le terrain politique, chez notre grand voisin, ces deux mots traînent, depuis fort longtemps, une connotation péjorative, voire infamante. Le premier est synonyme de « cupide », « fraudeur » et « ingrat », alors que le second est devenu l’équivalent de « spoliateur », « exploiteur » et même « affameur ».

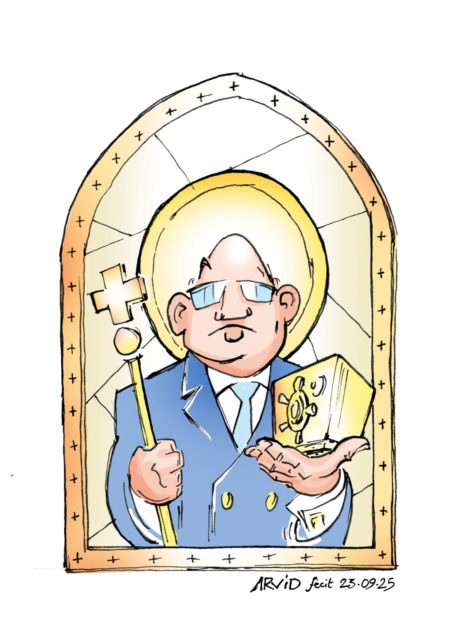

Depuis le XIXe siècle, le mot « patron », sur lequel nous nous penchons aujourd’hui, désigne notamment une personne qui dirige une entreprise ou commande à des employés qu’il rétribue. Mais pendant longtemps, ce ne fut pas le cas. Au Moyen-Âge, par exemple, « patron » avait une connotation religieuse et était associé à un saint tutélaire.

Le mot « patron » nous vient du latin « patronus », qui signifie « protecteur ». Il est lui-même issu du mot « pater » qui veut dire « père ». Chez les Romains, le « patronus » apportait conseils et assistance à ses « clients » et à leur famille. Dans la Rome antique, la relation de « clientèle » définissait un rapport de services mutuels entre deux hommes de statut social différent, l’un puissant, le « patron », généralement aristocrate, et son « client » (cliens), d’un statut plus modeste. Les clients pouvaient être aussi des esclaves affranchis ou des citoyens endettés qui se mettaient sous la protection d’un homme aisé et puissant.

Avec l’avènement du christianisme, à la fin de l’Antiquité et surtout au Moyen-Âge, « patronus », devenu « patrun », désignait surtout un saint sous la protection duquel une église, une ville, ou un compagnonnage d’ouvriers-artisans se plaçaient. Au fil des siècles, ce mot devint aussi synonyme de seigneur, maître des serfs attachés à sa terre, de chef de maison ou de encore de commandant de bateau. Vers le XIIIe siècle, ce sens de protecteur et de maître s’appliqua aussi au monde du travail, désignant celui qui en donne. Ce n’est cependant qu’avec la révolution industrielle que « patron » prit le sens de chef d’entreprise.

Selon la théorie marxiste, la société est divisée entre bourgeois et prolétaires. En tant que membre de l’avide bourgeoisie, le « patron » tire insolemment profit du travail des ouvriers qu’il exploite en cherchant à maximiser ses profits, ce qui suppose des salaires très inférieurs à la valeur réelle du travail fourni. Selon l’écrivain russe Maxime Gorki, considéré comme l’un des créateur du réalisme socialiste en littérature, « Le mensonge est la religion des esclaves et des patrons ». Les temps ont certes changé, mais ces idées font manifestement toujours leur chemin…

Pour terminer, il est cocasse de constater que si, de nos jours, chez les catholiques, toutes les professions, des débardeurs aux gaufriers, en passant par les journalistes ou les dentistes, ont un saint-patron protecteur , les patrons , eux… n’en ont pas !