La petite histoire des mots

Défi

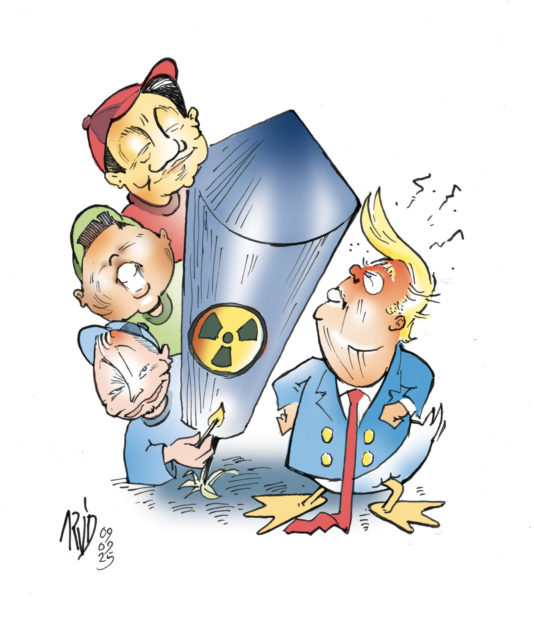

Le 3 septembre dernier, à l’occasion du 80e anniversaire de la capitulation du Japon, le maître de la Chine, Xi Jinping, a invité ses « amis » du moment, le président russe Vladimir Poutine et le dictateur nord-coréen Kim Jong-un, à assister à un impressionnant défilé militaire. En exposant ostensiblement son nouvel arsenal, Pékin aurait, selon de nombreux observateurs, lancé un vrai « défi », non seulement aux Etats-Unis, mais aussi à l’ensemble de l’Occident.

Il ne nous appartient pas ici de pousser trop loin l’analyse géopolitique mais de nous pencher pour l’immédiat sur la source du mot « défi » qui, de nos jours, désigne une provocation, une invitation à une forme de combat singulier ou encore, plus largement, à une action, individuelle ou collective, qui consiste à affronter une situation complexe ou à franchir un obstacle.

Le substantif « défi », déverbal du verbe « défier », nous vient du latin « diffidere », qui veut dire « Ne pas avoir confiance » ou « se défier ». « Diffidere » nous a d’ailleurs donné « défiance ». Au Moyen-Âge, sous la forme « deffy », ce mot a d’abord défini l’acte d’un vassal de rompre son engament de fidélité envers son suzerain. C’est vers la fin du XVIe siècle qu’il prit le sens de « provocation à un combat singulier » et enfin, trois siècles plus tard, orthographié « défi », celui de « refus de s’incliner ».

De nos joura, le verbe « défier » peut également signifier braver quelque chose de dangereux, comme la mort, s’opposer à une autorité, à un adversaire, ou se confronter une situation difficile, voire périlleuse. En résumé, l’étymologie nous montre comment l’idée originelle de perdre ou de rompre la confiance à mener à celle de provoquer et, finalement, à celle d’affronter, par exemple des difficultés.

Deux mots d’histoire encore : la Chine, seule à célébrer avec faste le 80e anniversaire de la capitulation du Japon, a supporté quelque 20 millions de morts, en raison de la brutalité des armées nippones qui avaient envahi son territoire, dès 1937, commettant massacres et crimes de guerre. Cependant, la défaite du Japon est le fait non pas des Chinois, mais des Américains, et accessoirement des Australiens, sur le front Pacifique, et des Britanniques dans les jungles birmanes.

L’URSS n’a déclaré la guerre au Japon que le 9 août 1945, après la destruction d’Hiroshima, moins d’un mois avant sa défaite. Elle en a profité pour annexer la province nippone de Sud-Sakhaline que Tokyo réclame toujours à Moscou qui n’entend pas la restituer. Colonie Japonaise, la Corée a été confiée à une administration soviétique au Nord, et américaine au Sud. Aucune paix n’a encore été signée entre Séoul et Pyongyang après la guerre qui a ravagé la péninsule entre 1950 et 1953.

Le fait pour la Chine et ses « amis » russes et coréens du Nord de s’approprier symboliquement la victoire contre la Japon relève bel et bien d’une propagande révisionniste et une forme de « défi », Pékin ne cachant pas sa volonté de dépasser les Etats-Unis pour devenir la première puissance militaire mondiale d’ici 2049.