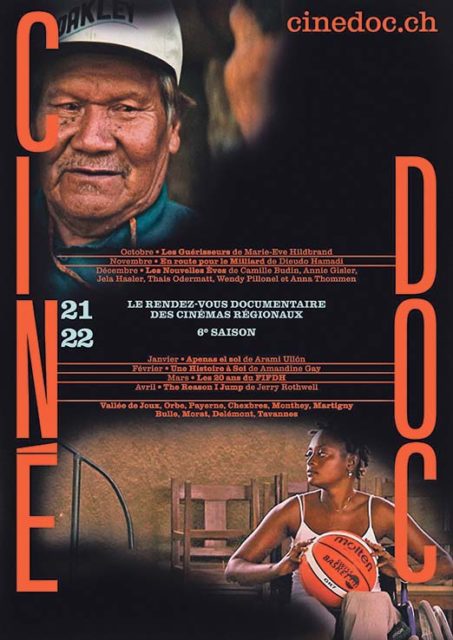

Ciné Doc – Les témoins vivants d’un souvenir mutilé

« En route pour le milliard » de Dieudo Hamadi, à Chexbres le 5 novembre

Charlyne Genoud | En ce début de mois de novembre, CinéDoc se met « En route vers le milliard ». Premier film congolais à être sélectionné au festival de Cannes, le documentaire est un film difficile mais nécessaire, mettant en image ce que tout un pays aurait préféré oublier: la violence des affrontements de la Guerre des Six jours, en juin 2000, et les stigmates laissés sur ceux et celles qui lui ont survécu.

Dédommager les sacrifiés

Si le titre du dernier long-métrage de Dieudo Hamadi rappelle éventuellement celui d’un Blockbuster américain qui raconterait une épopée faite de rebondissements pour décrocher le gros lot, la réalité est autrement plus dure et moins gaie: il ne s’agit pas de gagner au loto, mais d’être dédommagé d’un drame ayant coûté la vie à des milliers de personnes. En effet, en juin 2000, les affrontements entre Ougandais et Rwandais prennent place à Kisangani (Congo), massacrant et torturant la population locale. C’est dans cette ville que se pose la caméra de Dieudo Hamadi, auprès des survivants et survivantes du tragique événement.

Prothèses inadaptées

Vingt ans après celle que l’on nomme la Guerre des Six Jours, aucune forme de réparation n’a été offerte à ces victimes de guerre en souffrance tant physique que morale. Des milliards versés en dédommagement, rien n’a été donné à ces hommes et ces femmes avançant tant bien que mal perché.e.s sur des prothèses inadaptées, qui usent ce qu’il reste de leurs membres. Des prothèses qui, par leur état, reflètent le peu de soutien apporté aux victimes par le gouvernement. Ensemble, ils et elles forment un groupe : Les Zombies de Kisangani. Un nom qui rappelle leur statut marginal, mais qui désigne aussi leur lente démarche douloureuse et boiteuse.

En route

Ces mutilé.e.s avancent difficilement mais ne restent jamais immobiles; ils sont en route. Route de la réparation, route de l’acceptation, plusieurs chemins sont trouvés par le groupe. Le théâtre d’abord, que certains plans du film relaient. Ces victimes de guerre ont en effet uni leurs forces et leurs voix pour créer des pièces révélant au monde la réalité de leurs vécus. Les représentations sont filmées, ce qui permet au film de faire se côtoyer une mise en scène sur laquelle les protagonistes ont le contrôle, et une mise en scène maîtrisée par le réalisateur. Un procédé filmique particulièrement intéressant, reflétant le traitement plus général de Dieudo Hamadi qui s’efface complètement derrière sa caméra et ne soumet pas ses images à une quelconque voix off, ou à un montage orientant le propos. Au contraire, le discours est construit par les dialogues des protagonistes, et le montage suit la chronologie des événements, mise à part une captation de théâtre qui est insérée entre deux séquences. Il s’agit dès lors d’un film profondément respectueux, qui place les victimes en son centre et, de ce fait, les replace au centre d’un drame qui les néglige. Au centre d’un récit cinématographique, en espérant les remettre au centre d’un récit historique. Toute narration est une façon d’arranger les événements entre eux, de raconter et de sélectionner les faits permettant de visualiser le monde avec cohérence.

Vers Kinshasa

Mais le théâtre, s’il aide la misère psychologique, ne les tire pas des problèmes financiers qu’engendre le handicap. Parce que leurs voix ne portent pas jusqu’à la capitale depuis Kisangani, ils et elles décident de se rendre à Kinshasa. S’entame alors un mouvement de 1734 kilomètres, sur les eaux parfois secouées par les éléments du fleuve Congo. Un mois et demi de route pour ces corps marqués que l’on a amputé de ce qui leur permettait de se déplacer aisément. Des miraculés qui font l’impossible, 1734 kilomètres hissés sur des prothèses. Les survivants, par leurs corps marqués, sont des témoins vivants de la violence d’un passé volontiers oublié. Leur mouvement interdit l’oubli et la cécité. Par l’aspect irrémédiable de leur état physique, ces hommes et ces femmes portent les voix d’une frange de la population sacrifiée.